Ganztag aus der Nähe – Hospitationen vor Ort

Kleines Team-große Möglichkeiten –Die Grundschule „Am Kiefernwald“ (Spreenhagen)

Die Grundschule "Am Kiefernwald" (Spreenhagen) hat uns zwei Dutzend Teilnehmenden am 03.05.2023 ihre Tore geöffnet. Sowohl die Schulleiterin Frau Rockstroh und die Hortleiterin Frau Schönborn als auch die gesamte Schulgemeinschaft empfingen uns offen und nahmen uns mit in den Alltag ihres schulischen Lebens- und Lernraums.

Besondere Rhythmisierung

Die besondere Rhythmisierung dieser Schule - ermöglicht durch eine etwas aufwändigere Berechnung der Arbeitszeit - ist charakteristisch durch seine 80 Minuten-Blöcke. Hierdurch wird Zeit für eine tägliche Lesezeit gewonnen und der Personalnotstand etwas entschärft. Desweiteren besticht die Schule durch zugewandte und kinderorientierte Arbeit in allen Bereichen des Schullebens. Dies wird möglich, wie die Teilnehmenden erfuhren und erlebten, durch gelungene Kooperation zwischen Hort, Schule und dem gemeinsamen Träger.

Wir erlebten mit großem Gewinn diese Schule als einen Ort, an dem Lernen und Leben im Einklang stehen.

Konzept der Grundschule „Am Kiefernwald“

Das Konzept dieser Schule spiegelt ihre Philosophie wider, deren Grundsäulen die Qualitätskriterien guten Ganztags sind: formales, nonformales und informelles Lernen über den ganzen Tag, Zeit (Rhythmisierung), Raum, Kooperation (v. a. die Arbeit in multiprofessionellen Teams).

Individuelle Lernzeiten durch FLEX-Klassen

Um es den Kindern zu ermöglichen, an ihren Stärken und Schwächen durch das Setzen von individuellen Lernzielen zu arbeiten, gibt es in allen Jahrgangsstufen individuelle Lernpläne mit entsprechend individuellen Lernzeiten. In den FLEX–Klassen und in den Jahrgangsstufen 3/4 sind die individuellen Lernzeiten in die Hortzeit integriert. Die individuellen Lernzeiten finden im FLEX-Bereich täglich 45‘ statt, in den Jgst. 3 und 4 einmal wöchentlich 60‘, in den Jgst. 5 und 6 zweimal wöchentlich 60‘. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass Lehrkräfte und Erzieher:innen eng in multiprofessionellen Teams zusammenarbeiten. Ein zusätzlicher und unbedingter Mehrwert des Ganztags ist: Schriftliche Hausaufgaben sind - bis auf wenige Ausnahmen (z. B. das Vokabellernen) - zu Schulaufgaben geworden.

Evangelische Grundschule Kleinmachnow

Eine Schule, an der man selbst so gern Kind gewesen wäre. Ein Motto dieser Schule:

Viele kleine Menschen in vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Spruchweisheit der Mandika, Afrika

Im September 2022 lud die evangelische Grundschule Kleinmachnow Schulberaterinnen und Schulberater aus Berlin und Brandenburg ein und gewährte einen Blick mitten hinein in ihr Schulleben.

Die ev. Grundschule Kleinmachnow gehört in die Bildungsgemeinschaft der Hoffbauer-Stiftung und ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule – Verlässliche Halbtagsgrundschule (VHG) mit alternativer Form der Kindertagesbetreuung (AKI).

Das ist ein Lebens- und Lernort, die Schule von Antje Legien-Knapke (Schulleitung) und Christian Pohl (Hortleitung), die beide mit Kopf und Herz steuern.

Hier wird gelacht, gelebt, gelernt, gegessen, gespielt und auch mal gestritten. Besonderes Highlight zum Wochenabschluss ist die von allen Klassen gemeinsam (u.a. musikalische) gestaltete Veranstaltung in der Mehrzweckaula.

Raumkonzept

Liebevoll und alternativ sind die Räume gestaltet. Dazu gehört auch das funktionale, den Bedarfen von Kindern angepasste Mobiliar.

Durch das Arbeiten von Pädagoginnen und Pädagogen mit den Lehrkräften in gemeinsamen Räumen wird die gelungene innerschulische Kooperation in multiprofessionellen Teams sichtbar.

Dialogisches Lernen

Wir sind dankbar, dass wir eine Schule erleben durften, die ganz und gar vom Kind aus denkend ihre Schul-Philosophie ausrichtet am Dialogischen Lernen als gemeinsames „entdeckendes Lernen“: „Dabei geht es darum, dass hervorragende Leistungen sowohl auf Seiten der Lehrenden als auch auf Seiten der Lernenden erst dann als solche zur Geltung kommen, wenn sie gegenseitig wahrgenommen und gleichsam situativ neu ausgehandelt werden.“ (Urs Ruf)

Pädagogische Leitlinien

Auf der Homepage der Schule werden die pädagogischen Leitlinien der Schule beschrieben. Wir begleiteten die Kinder einen Schultag, in welchem sichtbar wurde, was die folgenden Worte ausdrücken:

Unsere pädagogische Arbeit gründet auf der Überzeugung, dass Kinder über schöpferische Gaben, über Neugier und eine natürliche Freude am Lernen verfügen. Unsere Schule soll Kindern Raum, Zeit und Gelegenheit bieten, diese Gaben und ihre Lernfreude zu entfalten, neue Erfahrungen zu machen und eine gute Grundlage für ihren weiteren Bildungsweg zu entwickeln. Unser Ziel ist es, Kindern Hoffnung und Zuversicht für ihre Zukunft zu eröffnen. Indem wir Schule als Ort des Lebens und Lernens gemeinsam gestalten, erfahren und entwickeln Kinder Toleranz, Mitmenschlichkeit und Verantwortlichkeit sich selbst, anderen Menschen und der Umwelt gegenüber. Getragen wird unsere Arbeit durch die Kraft und das Vertrauen, die aus christlicher Sicht auf Mensch und Welt erwachsen.

Ganztag am Inklusiven Campus Spandau

Bitte klicken Sie auf dieses PDF-Dokument, dann können Sie den Bericht über diesen so instruktiven Hospitations-Besuch lesen.

Ganztag in der Europaschule Ketzin – Ein Bericht

Bitte klicken Sie auf dieses PDF-Dokument, dann werden Sie den Bericht über den inspirativen Besuch an der Europaschule Ketzin lesen und erfahren, wie an dieser Schule das ganztägige Lernen durch die Arbeit im multiprofessionellen Team gefördert wird.

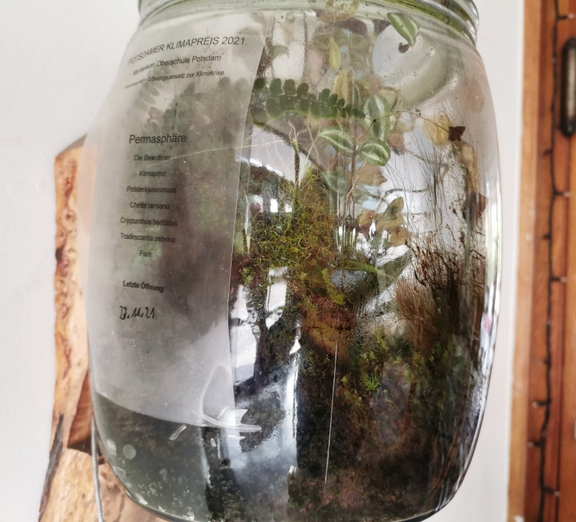

Ganztägiges Lernen an der Montessori-Oberschule Potsdam

„Hilf mir, es selbst zu tun!“ – Authentisch an der Montessori-Oberschule erlebt

Die Montessori-Oberschule in Potsdam bot am 25. September 2024 die Gelegenheit, diesen weithin bekannten Lern- und Lebensort hospitierend zu erleben. Schulleitungen, Hortleitungen, Erzieherinnen und Erziehern, eine Sozialarbeiterin, Lehrkräfte, BUSS- und Schulberaterinnen und -berater kamen aus Brandenburg (von Cottbus bis Neuruppin) und aus Berlin; aus Kapazitätsgründen konnten nicht alle Interessierte diesen Tag miterleben.

Weil die Montessori-Oberschule in Potsdam auf den pädagogischen Prinzipien von Maria Montessori basiert, wird großer Wert auf das individualisierte Lernen gelegt, bei dem die Schülerinnen und Schüler in ihrem eigenen Tempo und nach Interessenlage lernen und Themen bearbeiten können. Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen lernen zusammen, wodurch soziale Kompetenzen, Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeit der Kinder und Jugendlichen gefördert werden. Hierin liegt auch der Schlüssel für das Gelingen der qualitativen Ausgestaltung ganztägigen Lernens: Mehr Zeit und mehr (Frei-)Räume für Kinder und Jugendliche zu gewinnen und hieraus eine Lehr- und Lernkultur zu schaffen, in der ihre Bedürfnisse sowie ihre individuelle Förderung im Zentrum aller pädagogischen Bemühungen stehen.

Begrüßung und Einführung durch den Schulleiter Sebastian Raphael

Vor dem Schulgebäude erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, noch ehe sie vom Schulleiter abgeholt wurden, ein entspanntes, gleitendes Ankommen der Kinder in einer Schule mit offenem Anfang. Fast alle Kinder radelten aus verschiedenen Himmelsrichtungen herbei (ohne Eltern-Taxi!).

Anfangs setzte uns der Schulleiter Sebastian Raphael über wesentliche bildungsspezifische und organisatorische Gegebenheiten an der Montessori-Oberschule in Kenntnis. Die Schule ist eine staatliche Einrichtung mit einem angeschlossenen Hort, dessen Träger der Internationale Bund ist. Den Hort gibt es seit 30 Jahren und dieser wird derzeit von 185 Kindern in den Jahrgangsstufen 1-4 besucht. Die Schule befindet sich in einem privilegierten Einzugsgebiet, wobei das Schulamt auch Förderkinder mit einem Anteil von etwa 10-15 % zuweist. Obwohl die Schule unter Raummangel leidet, hat jede Lerngruppe ihren eigenen Raum, allerdings gibt es keine Teilungs- oder Gruppenräume bzw. einen separaten Raum für inklusiven Unterricht. Es handelt sich um eine verlässliche Halbtagsschule (VHS), in der bis 12:30 Uhr Freiarbeit stattfindet. Am Nachmittag gibt es Lernzeiten bis 14:20 Uhr in der Grundschule und bis 15:30 Uhr in der Sekundarstufe. Nur mittwochs endet der Unterricht wegen der Teamzeit für das Kollegium für alle um 14:30 Uhr.

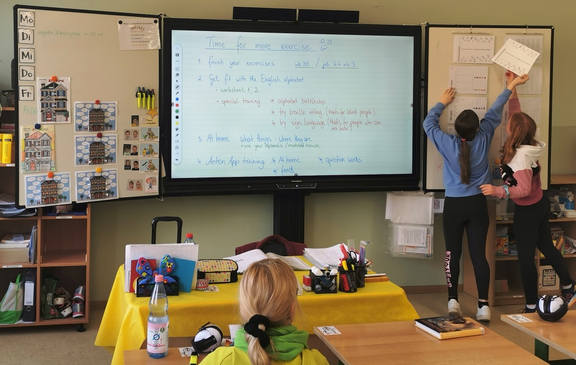

Jede Lerngruppe umfasst 25 Schülerinnen und Schüler. Die Schule ist zudem Smartphone frei, die Geräte der Schülerinnen und Schüler werden in Spinten aufbewahrt. Digitale Medien kommen erst ab der Sekundarstufe I zum Einsatz, wobei mit schuleigenen, jedoch noch nicht personalisierten Tablets gearbeitet wird. Denn ein zentrales Element der Montessori-Pädagogik, die in der Schule praktiziert wird, ist die Vermittlung von Lerninhalten in einer „vorbereiteten Umgebung“, die stark auf analoge und dreidimensionale Materialien setzt. Die Zeugnisse werden in Form von Zeugnismappen erstellt, die sowohl sowohl verbale Lernentwicklungsbeschreibungen der Lehrkräfte als auch Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler enthalten. Die Lehrkräfte agieren als Lernbegleitung und orientieren sich an dem Prinzip von Maria Montessori: „Der Lehrer muss passiv werden, damit das Kind aktiv werden kann“. Es gilt also, ein Gleichgewicht zwischen Freiraum und Führung zu finden, wobei der Prozess der Diagnose entscheidend ist, um gezielt zu fördern oder zu fordern. Alle Lehrkräfte sind ausgebildet in der Montessori-Pädagogik und diese Expertise ist dementsprechend eine Einstellungsbedingung für eine Lehrtätigkeit an dieser Schule.

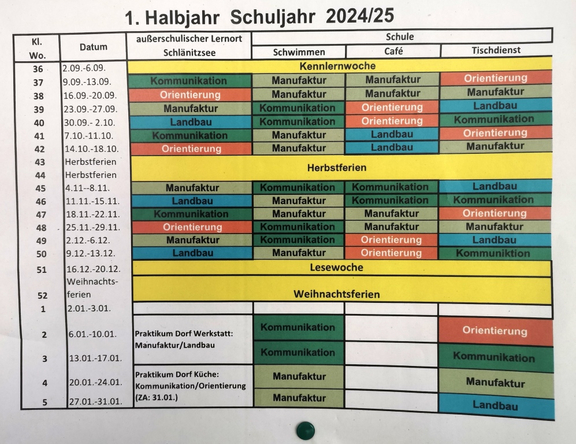

Ein besonderes Kooperations-Projekt der Schule ist die landwirtschaftliche Projektarbeit in der Natur in der Jugendschule am Schlänitzsee, etwa 12 km nördlich der Schule gelegen (Film). Die Jugendlichen der Jahrgangsstufen 7 und 8 fahren mit Fahrrädern dorthin und arbeiten vor Ort unter Anleitung eines Landwirts, einer Lehrkraft mit Expertise und begleitenden Lehrkräften. Zudem gibt es an der Schule ein „Leseband“, bei dem die Schülerinnen und Schüler an vier bis fünf Tagen pro Woche für 15 bis 20 Minuten konzentriert und gemeinsam lesen. Einige Aktivitäten der Schule konnten bei der Besichtigung nicht gesehen werden, darunter der Waldtag für die Jahrgangsstufen 1 bis 3, die landwirtschaftliche Arbeit der Jahrgangsstufen 7 und 8 am Schlänitzsee, das partizipative Theaterprojekt der Jahrgangsstufe 9 in Zusammenarbeit mit zwei Theaterpädagog:innen sowie die Tanzperformance der Jahrgangsstufe 10.

Gemeinsames Frühstücken, Hospitationen und gemeinsames Mittagessen

Nach dieser informativen Einführung erlebten die Teilnehmenden einen kulinarischen Höhepunkt: Ein von Schülerinnen und Schülern organisiertes und zubereitetes gemeinsames Frühstück, wobei nicht nur die Professionalität erstaunte, mit der dies alles bereitet wurde, sondern auch die ästhetische Freude für das mitessende Auge sowie der Anteil an gesunden Nahrungsmitteln.

Es folgten zwei Phasen, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Lernen und Leben der Schülerinnen und Schüler hospitierten. Zwischen diesen Phasen durften die Teilnehmenden die Kultur des gemeinsamen Mittagessens erleben und das gesunde Essen genießen.

Die Beobachtungen wurden sowohl in einer Fragerunde mit dem Schulleiter (s. u.) als auch in der Abschlussrunde reflektiert (s. u.).

Fragen (Auswahl) an den Schulleiter von den Teilnehmenden nach den Hospitationen

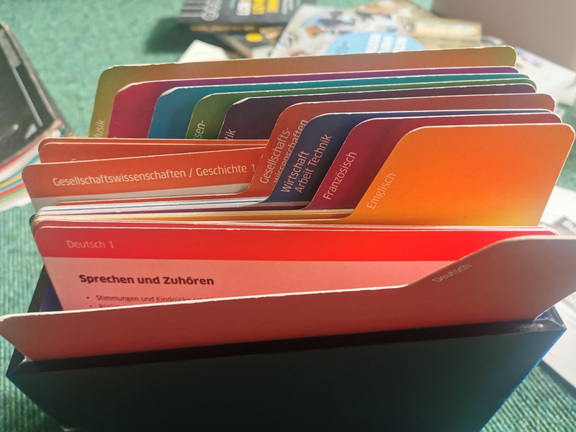

Wie schafft Ihre Schule bei diesem Tagesablauf und bei der Organisation des Lernens den Rahmenlehrplan zu erfüllen? (Es lagen im Veranstaltungsraum die gut überschaubaren schulinternen Curricula der Fächer aus.)

Wir sehen nicht nur den Teil C des Rahmenlehrplans. Im Teil A und im Schulgesetz in §4 stehen wichtige Erziehungs- und Bildungsaufgaben von Schule. Es mag sein, dass durch die individuellen Schwerpunktsetzungen der Schülerinnen und Schülerinnen einige fachliche Themen in unterschiedlicher Intensität oder vielleicht auch gar nicht bearbeitet wurden. Wir sagen, dass wichtige Entwicklungen der Persönlichkeit in sensiblen Phasen der Jugend später kaum oder nur sehr schwer nachgeholt werden können. Fachliche Lücken können jederzeit bei Bedarf nachgeholt werden. Unserer Erfahrung nach gibt es auch bei einigen Schülerinnen und Schülern anderer Schulen, an denen der Rahmenlehrplan zu 100% erfüllt wurde, fachliche Lücken. Oft melden uns Schullandheime, Museen, Sportvereinen und weiterführenden Schulen zurück, dass unsere Schülerinnen und Schüler einen angenehmen Umgang miteinander haben und ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Interesse zeigen.

Ihr grüner Schulhof ist ein Spiel- und Erholungsort mit vielen Rückzugsmöglichkeiten, aber auch mit Spielgeräten, die wir an unserer Schule aus Gründen der Kindesgefährdung nicht aufzustellen wagten. Haben Sie einen Rat?

Die Holzspielgeräte werden monatlich geprüft (TÜV), außerdem lenken wir stets ein wachsames Auge auf die Spielgeräte. Jedes Projekt, jede Gestaltung des Hauses und des Hofes muss vorher bedacht werden, um sich nicht grobe Fahrlässigkeit vorwerfen zu lassen. Größere Projekte sind im Vorfeld mit dem Schulträger abgesprochen.

Wie ermöglichen Sie an Ihrer Schule inklusives Lernen?

Die Schule ist am Potsdamer Pool-Modellprojekt beteiligt, welches es ermöglicht, dass Einzelfallhelferinnen oder Einzelhelfer auch mehrere Kinder betreuen dürfen, indem die Stadt unter Beteiligung des Paritätischen Landesverbands Brandenburg durch eine Präventionsreserve in freiwillige Vorleistung geht.

Außerdem hat die Schule ein Inselband geschaffen für Kinder mit emotional-sozialen Förderbedarf oder körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung, hierher gehören ein Genussort (Kochen, Backen), ein Malort und ein musiktherapeutisches Angebot.

Welche Bildungsschwerpunkte setzt Ihre Schule?

Wir konzentrieren uns gemäß dem Rundschreiben „Schulprogrammarbeit im Land Brandenburg“ auf vier Entwicklungsschwerpunkte: die Inklusion (Konzept Poollösung Schulassistenz), die Lese- und Rechtschreibung-Förderung, die vorbereitete Umgebung, das schulinterne Curriculum.

Austausch der Teilnehmenden mit der Hortleitung

Tatjana Rosenhahn über Kooperation, Raum, Zeit

Von der Hortleitung Tatjana Rosenhahn erfuhren die Teilnehmenden, dass nach dem Mittagessen ein geteiltes Angebot für die Lerngruppen 1/2/3 besteht. Die Kinder können zwischen Freizeit oder Lernzeit wählen. Bezugs-Erzieherinnen und -Erzieher betreuen die Kinder in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 und arbeiten sowohl offen als auch teiloffen. Zudem gibt es Kooperationen mit Partnern aus dem Wohngebiet, um das Angebot zu erweitern. Die Kommunikation mit den Eltern erfolgt über die App LEANDOO Eltern, die unter anderem für An- und Abmeldungen der Kinder genutzt wird. Das Personalmanagement ist somit durch ein transparentes Konzept für den Ausfall von Personal abgesichert.

Die Gestaltung der Horträume bieten mannigfache Lernanlässe, es gibt unter anderen einen Bauraum, eine Naturwerkstatt mit Holz und Werkzeugen, einen Handarbeitsraum, ein Atelier für Kunst, einen speziellen „Hortboden“, auf dem Rollenspiele, Mandalas und Improvisationen stattfinden, sowie einen Hof und Garten. Während der offenen Phase wählen die Kinder selbst, an welchem Angebot sie teilnehmen möchten. Die Erzieherinnen und Erzieher bleiben jeweils zwei bis drei Wochen in einem Raum und wechseln dann in den nächsten Raum, um die verschiedenen Bereiche abzudecken.

Rückmeldungen der Teilnehmenden in der Reflexionsrunde

Die Teilnehmenden wurden gebeten, von ein oder zwei in der Schule beobachteten Dingen zu berichten, die sie für sich mitnehmen möchten und mit denen Sie unbedingt morgen an ihrer Wirkungsstätte starten oder bzw. an bestehende Prozesse anknüpfen wollen.

Häufig benannt wurden Beobachtungen, den Raum betreffend (ein Qualitätsmerkmal des Ganztags): Mehrfachnutzung; Raum-Ausstattung, besonders die für die Montessori-Pädagogik signifikante vorbereitete Umgebung; Bibliothek; Schulhof; Hort-Räume.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal des Ganztags sind die Bildungselemente, welchealle freiwilligen und vorgeschriebenen Lernangebote umfassen, formale (z. B. Fachunterricht oder Projektarbeit), nonformale (z. B. Hausaufgabenbetreuung oder Wahlkurse), und informelle (z. B. Pausen, Freizeiten im Vor- und im Nachmittagsbereich). Bildungselemente sind idealerweise inhaltlich miteinander verzahnt sowie an den kindlichen und jugendlichen Lebenswelten orientiert. Nicht wenige Indikatoren für die Umsetzung dieses Qualitätsmerkmals ließen sich am Hospitationstag beobachten. Wie oben bereits ausgeführt, an der Montessori-Oberschule wird großer Wert auf das individualisierte Lernen gelegt (Lernen im eigenen Tempo und nach Interessenlage). Die Teilnehmenden beobachteten, wie sich dieser Anspruch erfüllen lässt: schlanke schulinterne Curricula, fachübergreifende Arbeit in Kleingruppen, jahrgangsübergreifendes Lernen, keine Notengebung, Freiarbeit, Entschleunigung im Lehren und Lernen, das Leben und Lernen mit Tieren. Außerdem hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Hortleitung erfahren, dass die Kinder zwischen Freizeit oder Lernzeit wählen. Kein Klingelzeichen unterbrach das gemeinsame und individualisierte Lernen der Kinder und Jugendlichen. Und nahtlos schien der Tagesablauf der Kinder, wechselnd zwischen verschiedene Bildungselementen, zu verlaufen (Qualitätsmerkmal Zeit bzw. Rhythmisierung). Die Kooperation, ebenfalls ein Qualitätsmerkmal des Ganztags, ließen sich auch in den Angeboten von Hort und Schule beobachten. Bewundert wurde zudem die auf externer Kooperation begründete landwirtschaftliche Projekt-Arbeit am Schlänitzsee.

Und auch das Qualitätsmerkmal Verpflegung ließ sich beobachten. Das gemeinsame Frühstück, von Schülerinnen und Schülern zubereitet, und das Mittagsessen, beides mit erfreulich hohem Obst- und Gemüseanteil, verlief in ruhiger Atmosphäre in einer geräumigen Mensa und sorgte somit für umfängliches Wohlbefinden.

Keineswegs entging den Teilnehmenden der achtsame Umgang der Kinder mit selbst geschaffenem Material bzw. die Pflege von vorhandenen Materialien. Dass die Kommunikation der Pädagoginnen und Pädagogen mit Kindern auf Augenhöhe stattfindet, überhaupt die allgemeine emotionale Wärme im Umgang miteinander, so die allgemeine Meinung, zeugt überdies von einer wertschätzenden Schulkultur.

Resümee

Die vielen inspirierenden Eindrücke und Wahrnehmungen weiterzugeben, adaptiert und kreativ (den Möglichkeiten der eigenen Wirkungsstätte entsprechend) umzusetzen, durch gewonnene Horizonterweiterungen (z. B. fach- und professionsübergreifende Perspektiven) und besonders durch die gemeinsame Arbeit in multiprofessionellen Teams Veränderungen anzuschieben, dabei immer die Bedürfnisse und Bedarfe der Kinder und Jugendlichen im Auge zu behalten, mit solchen beschwingten Gedanken verließen die Hospitanten inspiriert den Lebens- und Lernort Montessori-Oberschule.

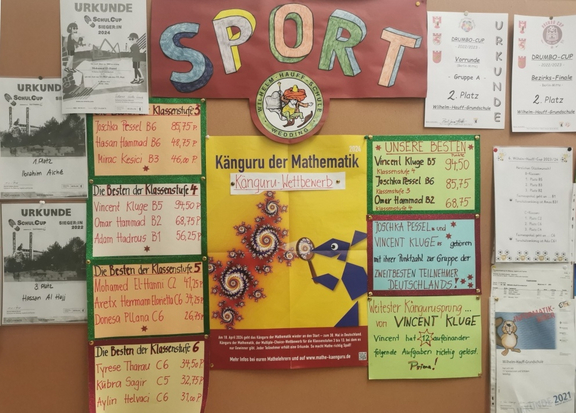

Die Schule in der Bildungslandschaft: Die Berliner Wilhelm-Hauff-Grundschule im Soldiner Kiez – Ganztag aus der Nähe

Einleitung

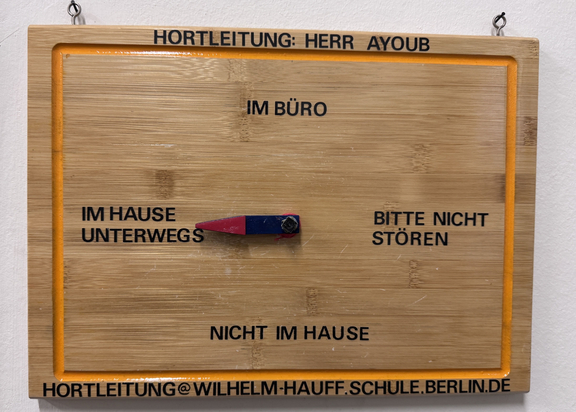

Am 27. November 2024 fand aufgrund der enormen Nachfrage ein zusätzliches Angebot zur Fortbildungsreihe Ganztag aus der Nähe in der Wilhelm-Hauff-Grundschule (Berlin-Wedding) statt – und es war die letzte gemeinsame Veranstaltung für beide Bundesländer (BE und BB). Dass die Schule ihre Pforten öffnete trotz erhöhten Krankenstands und hieraus erwachsenen zusätzlichen Stressfaktoren, dafür sei dem gesamten Kollegium gedankt, allen voran der Schulleiterin Sandra Harder und dem Hortleiter bzw. eFöB-Leiter Yousef Ayoub. Es waren etwa 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Berlin und Brandenburg erschienen, größtenteils in multiprofessionellen Teams (Schulleitungen, Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher).

Ablauf in Kürze

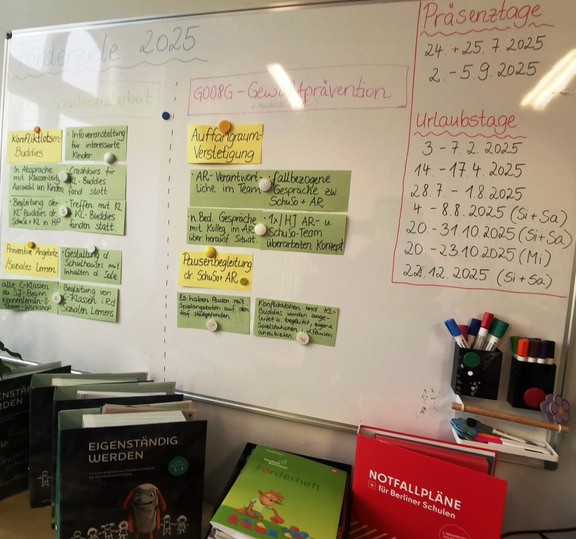

Die Fortbildung begann mit der Begrüßung und einer Phase des gegenseitigen Kennenlernens. Anschließend wurde die Schule von der Schulleiterin Sandra Harder vorgestellt, wobei sie auf die besondere Situation im Bezirk (Kiez) einging. Es folgten die Hospitationen (3. und 4. Unterrichtsstunde in allen Jahrgangsstufen) und eine sich anschließende gemeinsame Reflexion der Beobachtungen. Danach übernahm der eFöB-Leiter Yousef Ayoub. Er erläuterte die schuleigenen Besonderheiten des offenen Ganztags und führte die Anwesenden in das spektakuläre (durch ihn vor 15 Jahren initiierte) Netzwerk ein, das inzwischen zur verstetigten, weit aufgestellten Kooperation im Sozialraum und somit zur Verankerung der Schule in eine Bildungslandschaft führte. Es schloss sich nach der Mittagspause eine Führung durch die Schul- und Hortgebäude an, welche es den Teilnehmenden ermöglichte, die Räumlichkeiten kennenzulernen und die Ganztagsangebote praktisch zu erleben.

Anfangs stellt also die Schulleiterin Sandra Harder die Rahmenbedingungen der Schule vor: Von den ca. 300 Kindern, die an dieser Schule lernen, sind 87% mit nichtdeutscher Herkunftssprache. Die Kinder kommen zudem oft aus Familien mit berlinpass, mit zu kleinem Wohnraum sowie mit unzulänglich technischer Ausstattung daheim (z. B. fehlender eigener Arbeitsplatz oder/und Computer). Es sind an dieser Schule 38 Lehrkräfte tätig (darunter 10 Lehrkräfte mit nichtdeutscher Herkunftssprache) und vier Auszubildende. Einstige Quereinsteigende haben ihren Abschluss zum großen Teil an dieser Schule erworben. Außerdem arbeiten hier Erzieherinnen und -Erzieher, darunter Integrations-Erzieherinnen und -Erzieher, und seit kurzem verstärkt Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, die das Soziale Lernen und das AG-Angebot stützen. Der inklusive Ansatz wird stringent verfolgt, allerdings ohne über ausreichendes Fachpersonal (u.a. autistisches Spektrum) zu verfügen: In jeder Klasse lernen Kinder mit geistiger Einschränkung.

Zum Profil der Schule

Die Schülerinnen und Schüler sind in drei Jahrgangsstufenmischungen eingeteilt: A (1. + 2. Jahrgangsstufe), B (3. + 4. Jahrgangsstufe) und C (5. + 6. Jahrgangsstufe).

Es gibt Alpha-Klassen, in denen ca. 30-35 Kinder und Jugendliche alphabetisiert werden. Im Gebäude gegenüber der Schule sind ca. 17 Roma-Familien untergebracht, darunter Analphabetinnen und Analphabeten. Die Schule hat entsprechend reagiert und eine temporäre Lerngruppe „Drachenklasse“ für Kinder mit besonderen Bedarfen (ca. 10-12 Kinder) eingerichtet.

Die Wilhelm-Hauff-Grundschule orientiert sich an der Montessori-Pädagogik und dem Leitsatz „Hilf mir, es selbst zu tun“. Obwohl keine ausgebildeten Montessori-Pädagoginnen und -Pädagogen vor Ort tätig sind –allerdings absolvierten zwei Lehrkräfte regionale Fortbildungen zur Montessori-Pädagogik und die Schulleiterin selbst bringt Erfahrungen aus ihrer einstigen Tätigkeit an einer Montessori-Schule mit, werden wesentliche reformpädagogische Montessori-Ansätze den vorliegenden Bedingungen entsprechend adaptiert und umgesetzt: Die Arbeit mit Kindern auf Augenhöhe, das Favorisieren von Lernwegen gegenüber Lehrwerken, die durch Wochenpläne praktizierte Binnendifferenzierung mit bis zu sieben Differenzierungsstufen sowie die Arbeit mit Lösungsheften zur Stärkung der Lernenden-Selbstkontrolle.

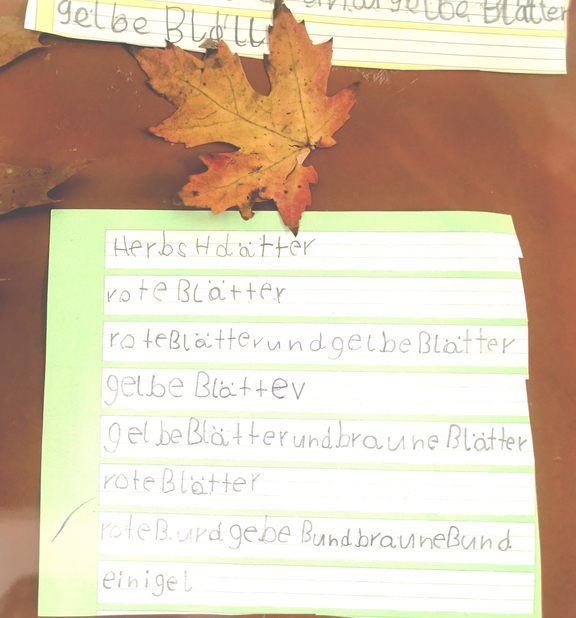

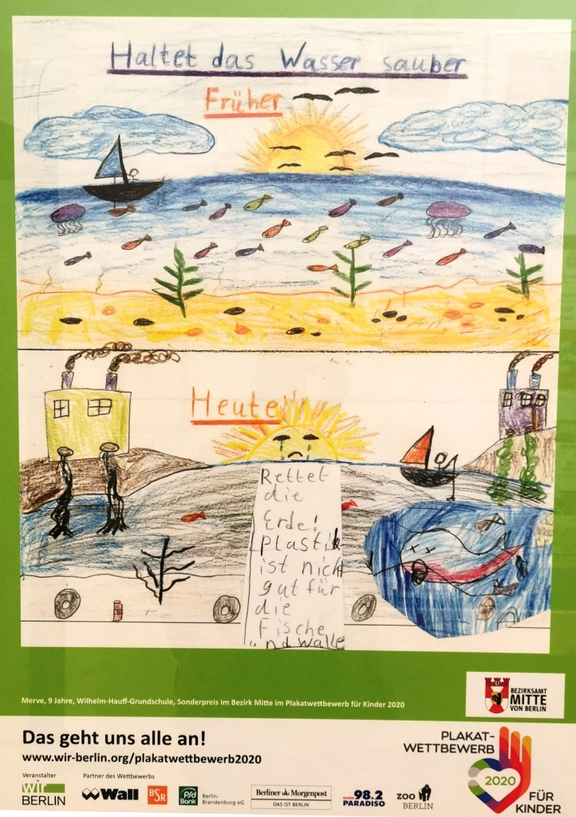

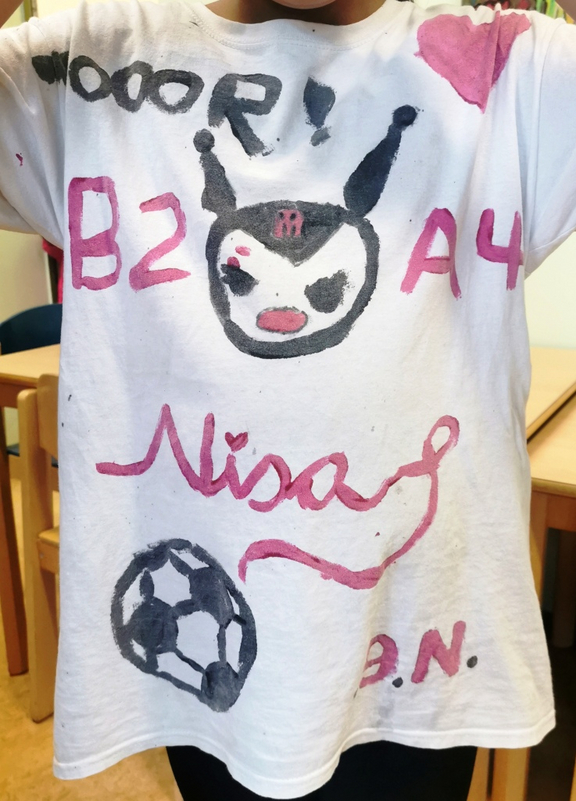

Aufmerksamkeit erregte der Ansatz „Sprache der Kreativität“ und scheint zudem ein Indiz für praktizierte stärkenorientierte Pädagogik zu sein. „Sprache der Kreativität“ geht von einem erweiterten Begriff von Sprache aus und versteht sich als ein Instrument für die Sprachförderung, indem sich die gerade auch die Kinder mit bildungssprachlichen Reserven, die Erkenntnis- und Gefühlswelt kreativ und ästhetisch aneignen, gewissermaßen eine künstlerische Sprache für ihr Denken als Brücke zur Bildungssprache finden.

Für den Austausch zwischen Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern und sonstigem pädagogischen und nichtpädagogischen Personal kommt die datenschutzkonforme Kommunikations-App SDUI zum Einsatz. Bezeichnend für die Schulkultur ist die Einrichtung eines Extra-Reiters auf dieser App: der Feedbackbogen für schöne Dinge, die in der Schule passierten und alle zwei Wochen aktualisiert wird.

Für ein gedeihliches Miteinander in der Schule werden gemeinsam (meist muslimische) Feste zelebriert.

Reflexion nach den Unterrichtsbesuchen

Nachdem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei Unterrichtsstunden hospitiert hatten, reflektierten sie ihre Beobachtungen in einer Gesprächsrunde mit der Schulleiterin. Die erlebten Unterrichtsstunden in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen wurden als realitätsnah empfunden. Die Teilnehmenden hoben hervor, dass die Lehrkräfte sehr professionell mit Störungen umgehen würden. Da keine Teilungsräume zum Rückzug der Kinder zur Verfügung stehen, abgesehen von einem Auffangraum, ist der professionelle Umgang mit Störungen offenbar unabdingbar. Bei dem jahrgangsübergreifenden Lernen (JÜL) war kein Unterschied zwischen den Altersgruppen zu bemerken, was nach übereinstimmender Beobachtung den gemeinschaftlichen Charakter des Unterrichts betone. Individuelle Lernwege, so die Beobachtung, wurden durch Lehrkräfte sichtbar gezielt unterstützt. Wie aber das notwendige Material angeschafft werde, kam die Frage auf, und es antwortete die Schulleiterin, dass die Lehrkräfte das entsprechende Material eigenständig erstellten und hierfür entsprechende Fortbildungen besuchten. Nach der individuellen Lernzeit befragt, erfuhren die Teilnehmenden von der Schulleiterin, dass diese direkt in die Unterrichtszeit integriert werde. Ebenfalls nach dem Umgang mit Hausaufgaben befragt, antwortete die Schulleiterin, dass hier zwar selten Hausaufgaben, nie aber für die Erarbeitung neuer Lernstoffe aufgegeben werden, sondern Hausaufgaben Schulaufgaben sein sollten. Im Hort gibt es für die Erledigung eine festgelegte Hausaufgabenzeit zwischen 12.45 Uhr und 14.00 Uhr nach dem Mittagessen.

Zu einzelnen Qualitätsbereichen des Ganztags

Zeit/Rhythmisierung

Aus Gründen der Stundentafel und der personellen Ausstattung sowie des hohen Förderbedarfs ein rhythmisierter Tagesablauf derzeit nicht möglich. Es gibt ausschließlich Blockstunden, wobei die bewegten Pausen informelle Bildungselemente in den Schulalltag integrieren.

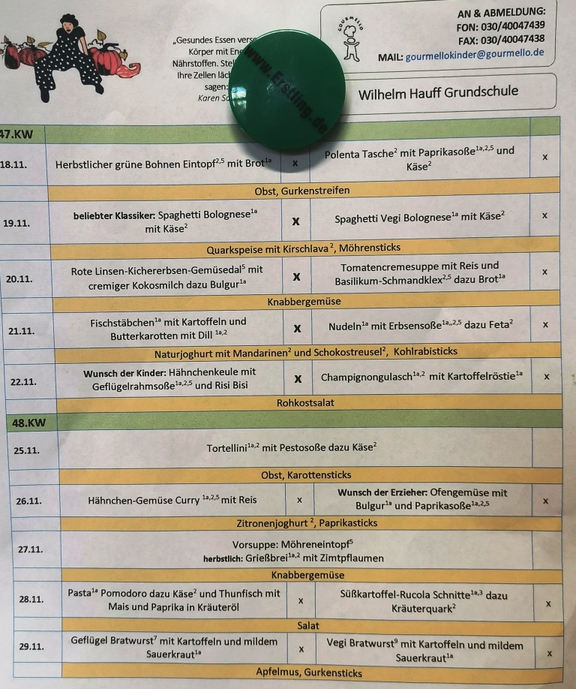

Verpflegung

Die Schule nimmt am Programm „Gute gesunde Schule“ teil. Ein Frühstückskiosk bietet tägliches Frühstücksangebot zu erschwinglichen Preisen mit jeweils kostenloser Obst- und Gemüsebeigabe (gesponsert durch gemeinnützigen Verein, ein Brötchen: 1€) an. Die VHG-Kinder und die Hortkinder nehmen getrennt das Mittagessen in der kleinen Mensa zu sich. Das sorgfältig ausgewählte Catering (Vollwert-Caterer LUNA) bietet gesundes Essen an. In der Schule wird in Rücksicht auf religiöse Vorschriften kein Schweinefleisch angeboten. Es gibt ein abwechslungsreiches Angebot mit Obst, Gemüse und Salat. Das Essen wird in Schüsseln auf dem Tisch serviert, die Kinder nehmen sich also selbstständig das Essen. Sie lernen es zu entscheiden, wie viel sie essen möchten und den Abfall zu minimieren.

Kooperation

interne Kooperation:

Die Zusammenarbeit von Schule und Hort ist herausragend, denn der Hort mit seinen weitverzweigten Kooperationen, die unten näher beschrieben werden, stellt eine wesentliche Scharnierstelle zwischen interner und externer Kooperation der Schule dar, die im hohen Maße schulentwicklungsrelevant ist.

Teamzeiten für die Arbeit in multiprofessionellen Teams sind während des Schulalltags nicht mehr möglich wegen akuten Personalmangels. Dennoch findet diese auf informellem Weg statt. Jeden Donnerstag sind alle Lehrkräfte bis 16:00Uhr vor Ort für Absprachen. In den Jahrgangstufen 1 und 2 arbeiten Lehrkräfte und Erzieherinnen bzw. Erzieher zusammen im Unterricht. Bedarfsorientiert arbeitet die Schule mit der Berliner Jugendarbeit zusammen. Die Schulsozialarbeit bietet offene Elternsprechstunden an. Und die Schulleiterin pflegt ein originelles Ritual, von ihr selbst als niederschwelliges bzw. barrierefreies Kontaktangebot bezeichnet, ein monatliches „Kaffeetrinken mit der Schulleiterin“. Sie nimmt auch an Kita-Elternabenden teil, um die Eltern beim anstehenden Wechsel der Kinder in die Schule zu beraten.

externe Kooperation:

Als wesentlich erachtet die Schulleiterin die Teilnahme am Berliner BONUS-Programm, welches Schulen zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt, bei denen die Eltern von mindestens 50 % der Schülerinnen und Schüler von der Zuzahlung zu den Lernmitteln befreit sind (lmb-Faktor). Es erfolgt differenziert eine Basiszuweisung (Leistungsbonus), eine Kooperationszulage sowie eine Zulage „Aktionsraum/Soziale Stadt“. Diese Kooperationszulage erhalten nur Schulen, die schriftlich vereinbarte Kooperationen mit anderen Schulen, Kitas, Hochschulen oder regionalen Bildungsverbünden vorweisen können.

Der Hortbereich

Aus der Homepage geht hervor, dass die Schule eine VHG und offener Ganztag ist. Das ganztägige Lernen wird hier nämlich als integraler und qualitativ bedeutsamer Bestandteil der Schulkultur erachtet durch die Schwerpunktsetzung auf das übergreifende Thema Gewaltprävention: „Unseren Schulalltag im offenen Ganztag gestalten wir gemeinsam und prägen ihn durch Toleranz und Respekt, Rücksichtnahme und Wertschätzung. Konsequent achten wir auf die Einhaltung der Regeln und Normen und unterstützen die Kinder bei der gewaltfreien Lösung von Konflikten.“

Rahmenbedingungen des eFöB-Bereichs

Der Hort (und der Ganztagsbereich) ist in der Regel von 12:00 bis 16:00 Uhr geöffnet, für berufstätige Eltern bis 18:00 Uhr. Derzeit besuchen von den ca. 300 Schülerinnen und Schüler ca. 240 Kinder den Hort. Trotz der Unterbesetzung, des Krankenstands oder der Teilzeitbeschäftigung von Erzieherinnen und Erziehern wird der Hortbetrieb durch strukturelle Hilfe von Praktikantinnen und Praktikanten aus Fachschulen und Fachhochschulen sowie durch die weitverzweigte etablierte externe Kooperation nicht nur aufrechterhalten, sondern in seinem qualitativen Anspruch sogar weiterentwickelt.

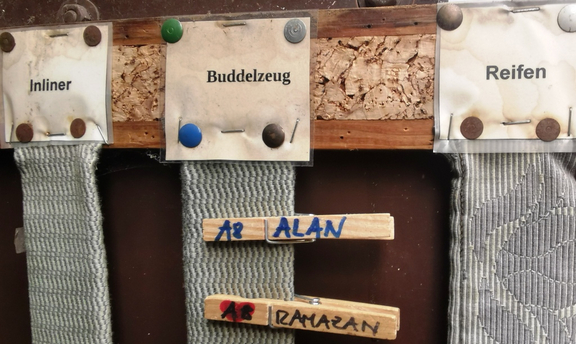

Weil die Schule ab 13:30 Uhr offen ist, tragen Erzieherinnen und Erzieher sowie die Konfliktlotsen zur besseren Erkennung Westen. Es gibt zudem für den Hort ein originelles Erkennungsmarkensystem (Tafel mit Orten und Wäscheklammern mit Namen der Kinder). Die Kinder sind in der Hort-Zeit wie in der Unterrichtszeit altersgemischt (1. bis 3. Jahrgangsstufe im Erdgeschoss, 4. bis 6. Jahrgangsstufe in der dritten Etage). Je nach Bedarf und Angebot können sich alle Kinder in beiden Bereichen aufhalten. Am Nachmittag gibt es keine festen Gruppen, sondern die Kinder bewegen sich nach dem Essen und den Schulaufgaben ihren Bedürfnissen entsprechend frei: sie spielen miteinander, ziehen sich zurück oder nehmen Angebote wahr. Um mit den Kindern, die die deutsche Sprache noch nicht beherrschen, kommunizieren zu können, hat der Hort eine Sprachen-App für die Schule mit weit über 100 Sprachen angeschafft.

Im Hort gibt es täglich zwei festeArbeitsgemeinschaften: Fußball und Kunst. Darüber hinaus stehen weitere Arbeitsgemeinschaften in Funktionsräumen zur Verfügung, die nach einem Listenprinzip organisiert werden. Schulspezifische Arbeitsgemeinschaften sind unter anderem das Fallteam, die Konfliktlotsen (unter Anleitung eines multiprofessionellen Tandems), Soziales Lernen, Tridem, Gewaltprävention, Wilhelm-Hauff-Cup, I-Team, Bipa/Kietzfest.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem WIR-Projekt (Werte, Integration und Resilienz), welches nicht nur die Gemeinschaft innerhalb des Horts stärkt, sondern auch für eine positive Außenwirkung sogen kann: Die Kinder engagieren sich aktiv im Kiez, indem sie als Helferinnen und Helfer sichtbar durch Sauberkeitsaktionen im Kiez werden und somit einen Beitrag zu dessen Zusammenhalt leisten.

Austausch mit dem eFöB-Leiter Yousef Ayoub und Führung durch den Hortbereich

KbNa e.V. – ein weitverzweigtes Netzwerk mit dem Effekt einer gelingenden Kooperation

Der KbNa e.V. ist ein von Yousef Ayoub im Jahr 2009 gegründeter Verein Kiezbezogener Netzwerkaufbau, dessenProjektleiter er noch immer ist. Die ehrenamtliche Arbeit erfolgt im Team (Vorsitz, Kassen- und Social Media-Verantwortung sowie die stillen Unterstützerinnen und Unterstützer, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren) und alle sechs Wochen findet ein Netzwerktreffen statt. Erst nach etwa zwei Jahren wurden Veränderungen spürbar von einem ursprünglich problematischen Klima der Schule im einst berüchtigten Soldiner Kiez zu einer gelingenden Schulgemeinschaft. Alles begann mit dem Projekt „Stärkung der Kooperation von Jugendhilfe und Polizei zur Gewaltprävention im Soldiner Kiez“. Einmal monatlich ist das Ganztagsangebot bis 19:00 Uhr offen und findet auch für Eltern in einer riesigen Halle der Polizei statt.

Inzwischen hat der KbNa e. V. etwa 40 Kooperationspartnergewonnen(z. B. Medienhof, Pankehaus, Schreberjugend, Kinder-Labyrinth, Mingru Jipen e.V. [Jonny Herzberg] – und viele andere).

Gemeinsame Erfolge werden in einer gemeinsamen Hauptaktivität gefeiert, in dem jährlich stattfindenden Kiez-Fest.

Es ist kaum zu glauben, wie vielseitig eine Kooperation mit der Polizei aus der Wache Abschnitt 36 sein kann. Dies dokumentiert sowohl der weit über 350.000-fach aufgerufene Clip KBNA - Füreinander da! auf You Tube als auch die auf der Vereinsseite dokumentierten Kooperationen: Um den sozialen Zusammenhalt im Kiez zu stärken, finden gemeinsame Feste und Informations-Veranstaltungen statt, an denen Anwohnerinnen und Anwohner, kooperierende Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe und natürlich die Polizei teilnehmen. Mit der Polizei werden Theaterstücke aufgeführt, welche Zivilcourage thematisieren und für couragiertes Handeln sensibilisieren und ermuntern. Selbstbehauptungstrainings werden durchgeführt, um Kinder und Jugendliche in ihrer Selbstsicherheit und ihrem Umgang mit schwierigen Situationen zu stärken. Für Mädchen werden in Kooperation mit Polizistinnen spezielle Sportveranstaltungen angeboten, um ihr Selbstvertrauen und Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Bei dem gemeinsamen Kochen mit der Polizei treffen sich Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Jugendfreizeit-Einrichtungen des Kiezes, um den interkulturellen Austausch zu stärken. Das Projekt „Spielplatz-Kids“ fördert die Verantwortung der Kinder für den Zustand der Spielplätze im Soldiner Kiez, wobei sie von der Polizei beraten und unterstützt werden. Trainings zum deeskalierenden Verhalten werden angeboten, in welchen den Kindern und Jugendlichen Konfliktlösungsstrategien vermittelt werden, um das friedliche Miteinander zu fördern. Die gemeinsamen Fußballturniere (Kinder und Jugendliche mit der Polizei), gewissermaßen der Nukleus dieser Kooperation, werden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Jugendfreizeiteinrichtungen des Soldiner Kiezes organisiert.

Yousef Ayoubs Philosophie des Netzwerkes

„Und pflanzt ihr hier den Kern nicht ein, wächst euch kein Baum, der Früchte trägt!“ Friedrich von Bodenstedt

Am Anfang stand seine Vision, dass es gerechter zugehen müsse für Kinder, die im Soldiner Kiez aufwachsen, aber einst stigmatisiert schienen, eben weil sie im Soldiner Kiez aufwuchsen. Beziehungsarbeit, davon ist Yousef Ayoub überzeugt, sei alles. Um eine Kooperation aufbauen und halten zu können, müssen echte Interaktionen stattfinden und als Basis gemeinsame Ziele verfolgt werden. Dabei gilt es, entsprechend zielführende, lebensnahe und umsetzbare Arrangements zu finden (z. B. Mannschaftssport: Polizei gegen Kiezjugendliche).

Die Fortbildungsreihe „Ganztag aus der Nähe“ wird als Erweiterungsmodul seit 2020 zweimal jährlich (unterbrochen von der Lockdown-Pause) angeboten, alle Schulformen in beiden Bundesländern (BE/BB) sind seither besucht worden. Nur die Wilhelm-Hauff-Grundschule ist ein zweites Mal aufgesucht worden, denn hier lässt sich vor Ort erleben, dass trotz einer nicht gerade begünstigten Input-Qualität für die Schule durch ungeheuren persönlichen Einsatz aller Beteiligten und durch die enge Zusammenarbeit von Schule und Hort eine ansehnliche Output-Qualität im Sinn des Wohlbefindens der Kinder gelingt (vgl. Qualitätsstandards für die inklusive Berliner Ganztagsschule, S. 11). Vielen Dank, liebe Wilhelm-Hauff-Schule, für die Mut machenden und Herz öffnenden Einblicke in das tägliche Ringen um mehr Chancengerechtigkeit für die Kinder!

Am 12.12.2023 fand im Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) der Fachtag „Wagen und Wachsen“ für die Länder Berlin und Brandenburg statt, der alle am ganztägigen Lernen Beteiligten unterstützen sollte, gute Praxis kennenzulernen, die eigene Ganztagsgestaltung zu überdenken und für deren Entwicklung Inspirationen zu empfangen und Kooperationsmöglichkeiten der Region zu erkunden und sich entsprechend zu vernetzen (siehe Tagungspräsentation).

Trotz der grassierenden Krankheitswelle und der sich daraus ergebenen Menge an spontanen Absagen hatten sich über 80 Teilnehmende sowie mehr als zwei Dutzend Akteurinnen und Akteure eingefunden, um sowohl durch Inputs als auch im Austausch miteinander gemeinsam Erkenntnisse für die Qualitätsentwicklung des ganztägigen Lernens und Impulse für die eigene erfolgreiche Schulpraxis zu gewinnen.

Die Staatssekretärinnen beider Bundesländer, Claudia Zinke, Staatssekretärin im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg, und Christina Henke, Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin, gaben mit ihren Begrüßungsreden den Auftakt zum Fachtag. Beide betonten neben der immensen Wichtigkeit des ganztägigen Lernens für ein chancengerechteres Lernen von Kindern und Jugendlichen die Bedeutsamkeit aller derjenigen, die an der Qualitätsentwicklung im ganztägigen Lernen mitwirken.

Herr Dr. Matthias Iffert ergriff als Direktor des Landesinstitutes für Schule und Medien Berlin-Brandenburg als Dritter das Wort und machte deutlich, wie eng das Referat der Schulentwicklung am LISUM seit vielen Jahren mit den Ländern Berlin und Brandenburg zusammenarbeitet, um die Qualitätsentwicklung des ganztägigen Lernens voranzutreiben. Das Referat Schulentwicklung (LISUM) war in enger Zusammenarbeit mit der Serviceagentur Ganztag Berlin beteiligt an der Entwicklung und Implementierung der Qualitätsstandards für die inklusive Ganztagsschule von Berlin, an dem Erstellen von drei Fachbriefen zum Thema Ganztag für Berlin und an der Qualifizierung von Berliner koordinierenden Fachkräften.

Darüber hinaus bietet das LISUM in jedem Schuljahr drei Hospitationsmodule an Ganztagsschulen unterschiedlicher Schulformen in Berlin und Brandenburg an, veranstaltet Fachtage, die wissenschaftlich aktuelle Inputs, praktische Beispiele und Kooperationsangebote bieten und die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und Akteuren der Qualitätsentwicklung im ganztägigen Lernen beider Bundesländer fördert. Die Dokumentation dieses Bemühens wird sichtbar auf der Ganztagsseite des Bildungsservers Berlin-Brandenburg, die kontinuierlich aktualisiert wird.

Nach Informationen zum Ablauf des Fachtags schloss Dr. Iffert mit Wünschen für dessen Gelingen.

Alexandra Bär (LISUM) moderierte souverän durch den gesamten Fachtag, nicht einmal, als es temporär ein technische Panne gab, konnte irgendeine Missstimmung aufkommen, weil sie die Situation zugewandt, kompetent und eloquent mit freundlichem Gleichmut harmonierte, bis alles wieder im Lot war.

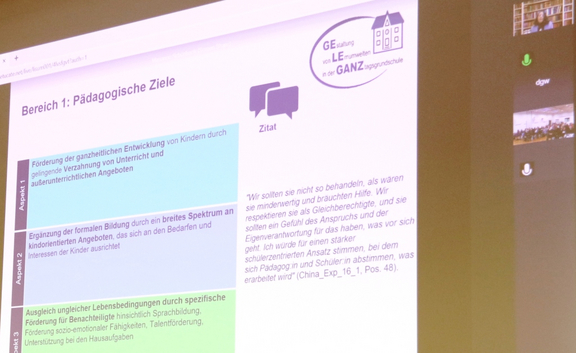

Ganztagsbildung – Qualitätsaspekte aus der Sicht (inter-)nationaler Expert:innen

Für die erste Keynote ist Prof. Dr. Marianne Schüpbach (Freie Universität Berlin) zugeschaltet worden, die über die Arbeit und die Forschungsergebnisse des Forschungs- und Entwicklungsprojekts GeLeGanz (Gestaltung von Lernumwelten in der Ganztagsgrundschule) referierte. Im Rahmen dieses Projekts wurden Expertinnen und Experten aus Deutschland und 15 weiteren Ländern in Interviews befragt, wie Ganztagsentwicklung in Deutschland qualitativ gut gelingen kann. Hauptaugenmerk liegt auf der gesellschaftlichen Teilhabe von Schüler:innen mit sozialer Benachteiligung und mit Migrationshintergrund. In anderen Ländern zeigen bereits seit über 20 Jahren wirksame Angebote, dass der Ansatz der „extended education“, das lebenslange Lernen und Bildung mit formellen und informellen Bildungskontexten durch außerschulische und extracurriculare Bildungsangebote, sowohl einen Abbau von Bildungsbarrieren als auch die Förderung von sozialer Teilhabe bewirken. Innovative Settings und inklusive Perspektiven aus aller Welt sollen für die Ganztagsschulentwicklung in Deutschland nutzbar gemacht werden.

So sieht’s aus! Der Blick der Kinder auf Ganztagsschule

In der zweiten Keynote berichteten Sabine Hüseman und Dr. Anna Schütz aus der Serviceagentur Ganztag Berlin (SAG Berlin) über einen Schüler:innen-Kongress, der am Internationalen Kindertag (1. Juni 2023) stattgefunden hat. 80 Berliner Grundschülerinnen und Grundschüler aus der 3. und 4. Jahrgangsstufe trugen mit eigenen Podcasts, Comics und Polaroid-Fotos vor, was es schon Gutes an ihren Schulen gibt und was sie noch brauchen. Die Referentinnen legten dar, dass die Kinder im Mittelpunkt des schulischen Ganztagsangebots stehen müssen und deren Beteiligung bei der bedarfsgerechten Ausgestaltung und Entwicklung hinsichtlich ihrer Wünsche, Vorstellungen und Ideen unabdingbar ist. Sie verwiesen zudem darauf, dass die KMK (derzeit unter Berliner Präsidentschaft) für die Qualitätsentwicklung von Ganztagsschulen unter anderen folgende Empfehlungen gibt (KMK Empfehlungen): Bei der pädagogischen Gestaltung ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote sind die Interessen und Bedürfnisse der Kinder handlungsleitend. Ganztagsschulen und Träger weiterer Bildungs- und Betreuungsangebote fördern Kompetenzen und machen konzeptionell miteinander verbundene formale, nonformale und informelle Lernangebote. Ganztagsschulen und Träger weiterer ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote ermöglichen einen Schultag mit rhythmisierten und flexiblen Zeitstrukturen. Ganztagsschulen und Träger weiterer Bildungs- und Betreuungsangebote schaffen die Voraussetzungen, um das Wohlbefinden der Kinder zu stärken und zu fördern. (Präsentation der Keynote)

Eines großen Zulaufs und regen Interesses erfreute sich der Markt der Möglichkeiten mit Anbietenden aus Berlin, aus Brandenburg und aus dem LISUM selbst, die mit opulent ausgestatteten Ständen den Teilnehmenden für Information, Austausch und Vernetzung zur Verfügung standen. Dabei präsentierten sich – trotz krankheitsbedingter kurzfristiger Absagen – die Bereiche des ganztägigen Lernens und seine schulentwicklungsrelevanten Schwerpunkte vielfältig.

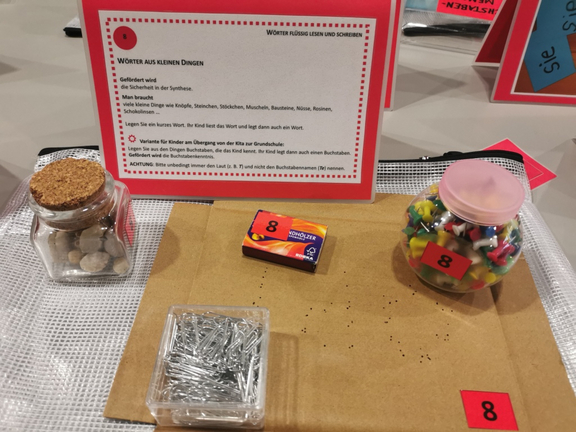

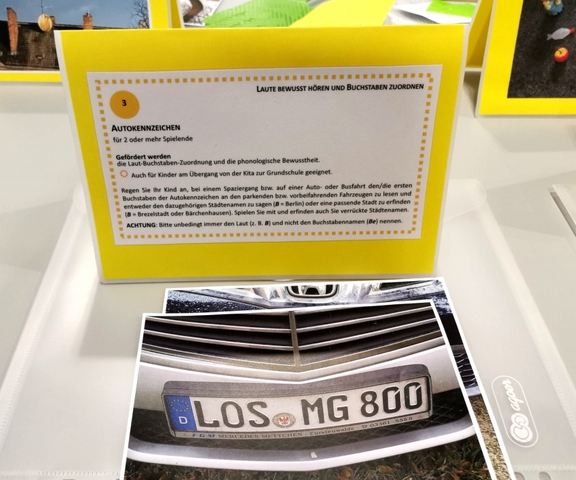

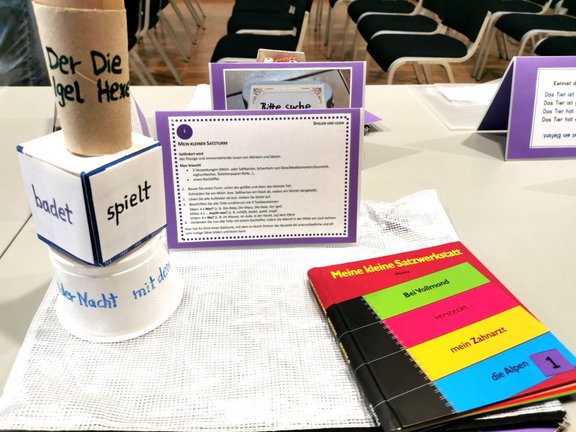

Wie die Entwicklung von sprachlichen Basiskompetenzen bei Kindern im Ganztag und in Kooperation (schulisch angeleitetes Lernen zu Hause) vorangetrieben werden kann, zeigte Irene Hoppe (LISUM) in einem von ihr entwickelten praxisnahen, ungemein anregenden und umfassenden Angebot zum Erwerb der Basiskompetenzen Lesen und Schreiben. Irene Hoppe beriet an dem sich über fünf Tische erstreckenden Stand die Teilnehmenden und wies auf unterstützendes Material hin (Handreichung Manchmal stehen die Wörter Kopf - Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten in der Grundschule und der Sekundarstufe I; Auf die Plätze! Fertig! Los! Lese- und Schreibsport mit der Trainingstasche Materialpaket für die Schuleingangsphase sowie Schreibflüssigkeit trainieren - Hinweise zur sinnvollen Verzahnung von Präsenzunterricht und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause).

Auch Martina Hatebur (Zentrum für Sprachbildung, Berlin) präsentierte das für die Entwicklung der Sprachbildung sehr nachhaltig wirkende Berliner Unterstützungssystem ZeS.

Dr. Julian von Oppen und Norbert Bothe Kobra.net aus Brandenburg präsentierten ihr Unterstützungssystem kobra.net, welches Fachkräften aus Schule, Kita, Jugendhilfe, öffentlichen Verwaltungen und Unternehmen aus Brandenburg bei der Weiterentwicklung von Bildungsangeboten und -strukturen unterstützt und qualifiziert.

Begleitet von Schülerinnen und Schülern informierten sie über eine besonders praxisnahe Initiative für die Berufs- und Studienorientierung: über die Servicestelle-Schülerfirmen.

← Schülerinnen und Schüler präsentieren die Servicestelle Schülerfirmen.

Sven Ketel stellte das Projekt Technikstützpunkt Schwedt zur Unterstützung der naturwissenschaftlich-technischen Bildung von Kindern vor. Dieser durch den Landkreis Uckermark und die Stadt Schwedt unterstützte Verein ist ganz und gar auf unbürokratische Umsetzung aus, wenn er bei naturwissenschaftlich-technischen Schul- und Unterrichtsprojekten mit den Schulen der Stadt und der Umgebung kooperiert, technikorientierte, schulübergreifende Arbeitsgemeinschaften sowie Maker-Abende und Workshops zu aktuellen Technikthemen anbietet und dabei die Werkstatt für alle Interessierte öffnet und somit als offene Bürgerwerkstatt wirksam wird (Konzept des Technikstützpunktes).

Isgard Walla vertrat den Landesfachverband Medienbildung Brandenburg, der sich für die Stärkung der Medienkompetenz von pädagogischen Fachkräften und in den Handlungsfeldern Qualifizieren, Vernetzen, Erproben, Beraten und Fördern engagiert. Dabei vermittelt der Landesverband fachliche Grundlagen der Medienpädagogik und -erziehung, unterstützt beim Einsatz von geeigneten Social-Media-Werkzeugen und stärkt die Demokratiebildung durch Angebote zur digitalen Debattenkultur, zu Verschwörungserzählungen und Fake News und zur digitalen Partizipation (Angebote Medienbildung Brandenburg).

Andrea Eidokat und Barbara Tennstadt wurden auf dem Fachtag zweifach aktiv: als Marktanbietende und als Workshop-Leiterinnen. Sie stellten am Beispiel von Lernwerkstätten das Konzept des Forschendes Lernens der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung vor. Das Forschende Lernen ist ein Ansatz, der es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, selbstständig eine für sie relevante Fragestellung oder Hypothese zu entwickeln, mithilfe verschiedener Methoden nach Antworten suchen, den Forschungsprozess selbst zu gestalten und zu reflektieren sowie ihre Ergebnisse aufzubereiten und zu präsentieren. Für Interessierte aus Berlin informierten sie über das Berliner Netzwerk von Lernwerkstätten.

Der Stand von Ulrike Wolf und Ulf Schröder „Grün macht Schule“ präsentierte die Beratungsstelle für pädagogische und nachhaltige Schulhofprojekte und -gestaltungen an Berliner Schulen, die in Kooperation mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sowie mit dem Freilandlabor Britz e.V. wirkt. „Grün macht Schule“ informiert, berät und betreut schulische Initiativen bei der Durchführung von partizipativ geplanten Schulhofprojekten, um für das ganztägige Lernen (Schule als Lebensraum) kindgerechte, naturnahe und ökologische Lebens- und Lernorte zu schaffen.

Angebote und Unterstützung zur Förderung von Sport und Bewegung der Kinder und Jugendlichen in Brandenburg fanden starke Resonanz beim Fachtag, vertreten durch Martina Tornow vom Landessportbund Brandenburg und Marie Haderlein und Laura Löwe vom Märkischen Turnerbund Brandenburg (MTB). Der MTB war zudem mit einem Workshop vertreten, in welchem in die Arbeit mit der2022 erschienenen Handreichung EMOTIONALE UND SOZIALE KOMPETENZEN FÖRDERN IM UND DURCH SPORT eingeführt wurde.

Stellvertretend für Dr. Carola Gnadt (Schulrätin für weiterführende allgemeinbildende Schulen Stadt Potsdam) betreute die Leiterin des Referats für Schulentwicklung am LISUM, Katrin Gerstner, den Marktstand Deutscher Schulpreis, der für den jährlichen Wettbewerb warb und über dessen Auswahlverfahren informierte.

Bianca Erdmann (Ref. 42) informierte und beriet über landesspezifische Möglichkeiten für die Mitwirkung von Eltern. Die Teilnehmenden aus Berlin zeigten großes Interesse an dem noch recht jungen Projekt PartEL, welches die Kompetenzen von Eltern mit Einwanderungsgeschichte aus Drittstaaten fördert, um Chancengleichheit und Teilhabe für deren Kinder im deutschen Bildungssystem zu erreichen.

Grit Diaz de Arce (Ref. 41) hatte die schöne Aufgabe, die wesentlichen Publikationen zur Qualitätsentwicklung des ganztägigen Lernens, die in den letzten Jahren in den Ländern Brandenburg und Berlin erschienen sind, vorzustellen und – solange der Vorrat reichte – als Druckversion zur Verfügung zu stellen. Diese Publikationen sind als herunterladbare (und zum Teil beschreibbare) PDF-Dokumente auf der Ganztagsseite des Bildungsservers in der Kachel Publikationen Berlin und Brandenburg zu finden.

Die Johann-Heinrich-August-Duncker Oberschule Rathenow (Homepage), eine Schule der Praxis- und Berufsorientierung, ist wegen ihrer hervorragenden spiralcurricularen Berufsorientierung für den Deutschen Schulpreis 2023 nominiert worden.

„Praxis ohne Theorie leistet immer noch mehr als Theorie ohne Praxis“ (Quintilian), so könnte der Leitspruch dieser Schule lauten, deren Rektorin Constanze Seeger und ihre Kollegin über den seit 2015 eingeschlagenen Weg auf dem Fachtag berichteten.

Ziel war und ist es, den rund 250 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 7 bis 10 – trotz der strukturschwachen Region – eine berufliche Perspektive durch zeitig einsetzende und kontinuierliche Berufsorientierung, d.h. durch inner- und außerschulisches Praxislernen (PXL), zu ermöglichen. Die Schule bietet die Möglichkeit, in schuleigenen Werkstätten zu arbeiten, außerdem veranstaltet sie eigene Berufsmessen. In den Jahrgangsstufen 8-10 lernen die Schülerinnen und Schüler ein bis zwei Tage pro Woche in einem Betrieb (UTP: Unterrichtstag in der Praxis). Am Überzeugendsten ist, wenn die Schülerinnen und Schüler selbst zu Wort kommen: Selbstwirksamkeit und Berufsorientierung.

Kinder in Bewegung – Sicherung und Stärkung von Teilhabemöglichkeiten durch Bewegungs-Spiel- und Sportangebote im Ganztag

Martina Schünemann (MBJS), Katrin Fuhrmeister-Jabbour (Märkischer Turnerbund Brandenburg) stellten das von der Initiative des Landes Brandenburg „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ ausgehende Programm „Kinder in Bewegung“ vor. Dieses Programm bietet seit dem Jahr 2021 die Möglichkeit, Kooperationen zwischen Schulen und Sportvereinen zu bilden, um Kinder durch gemeinsame Sportangebote bedarfsgerecht im ganztägigen Lernen zu unterstützen, besonders auch die Kinder mit motorischen Defiziten und psychosozialen Auffälligkeiten.

Die Referentinnen stellten in Grundzügen eine zur Qualifizierung des pädagogischen Personals erschienene Handreichung „Fördern von emotionalen und sozialen Kompetenzen im und durch Sport“ (2022) vor.

Regionaldialoge – Chancen und Besonderheiten der Ganztagsbildung im ländlichen Raum

Susanne Pilz von der Serviceagentur Ganztag Sachsen-Anhalt machte den Teilnehmenden deutlich, dass sich die Qualität des ganztägigen Lernens im ländlichen Raum vor Ort nur aus den konkreten Bedarfen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen heraus ableiten, steuern und entwickeln ließe.

Die Workshop-Leiterin stellte das von der Serviceagentur Ganztag Sachsen-Anhalt praktizierte und für die Adaption geeignete Format der Regionaldialoge und Vernetzungsarbeit vor. Hierbei stärkt die Serviceagentur Sachsen-Anhalt die Schulen, dass diese in eigener regionaler Verantwortung den Ganztag organisieren, zum Beispiel indem sie regionale Dialogforen zwischen Schulen, Jugendhilfe- und Schulträgern sowie weiteren potenziellen Kooperationspartnern initiiert.

Zur Unterstützung dieses Prozesses wurde eine Datenbank für Kooperationen aufgebaut, welche es Ganztagsschulen ermöglicht, selbstständig potenzielle Partner:innen für den Ganztag zu finden und zu kontaktieren (Präsentation zum Workshop).

Digitalität und Raum – Lernräume für den ganzen Tag entwickeln

Sebastian Hirsch (MBJS) eröffnete den Teilnehmenden einen neuen Horizont hinsichtlich eines innovativen, partizipativ zu realisierenden Konzepts Schule als hybrides System – mehr als ein Lernraum. Nach diesem Input bezog er die Teilnehmenden in die Überlegung ein, welche Lernorte für das zukünftige Lernen der Kinder und Jugendlichen, gerade auch im Hinblick auf die Digitalität (vgl. Beat Döbeli Honegger [2022]: Digidaktik oder Datadaktik), geeignet erschienen, welche Chancen und Potenziale, aber auch welche Hürden und Herausforderungen sie dabei sähen. Die gemeinsame Diskussion entspann sich darüber, wie manchmal sogar durch kleine Maßnahmen systemische Veränderungen angeschoben werden können, sodass der Raum Schule dem ganztägigen Lernen angemessen gestaltet ist.

Lernwerkstatt als Chance für den Ganztag!

Andrea Eidokat und Barbara Tennstedt (Berliner Lernwerkstätten Netzwerk) zeigten in ihrem Workshop, dass Lernwerkstätten besondere räumliche Organisationsformen sind, die Sprachförderung und das Erlernen von mathematischen Basiskompetenzen für Lernende authentisch, relevant und individuell gestaltbar machen können. Das forschend-entdeckende, selbstständige und nachhaltige Lernen, so erläuterten sie, fördere zudem die intrinsische Motivation von Schülerinnen und Schülern beim Begreifen, Erfassen und Verstehen des Lernstoffs. Die Referentinnen präsentierten gelungene Beispiele für fachübergreifendes Lernen und diskutierten mit den Teilnehmenden Einbindungsmöglichkeiten von Lernwerkstätten beim Lernen über den ganzen Tag.

← Lernwerkstätten Grüner Campus Malchow (Berlin)

Was brauchen unsere Schüler:innen? Lernen über den ganzen Tag gemeinsam planen

Sabine Hüseman und Dr. Anna Schütz (Serviceagentur Ganztag Berlin) vertieften in ihrem Workshop unmittelbar nach ihrer vielbeachteten Keynote So sieht’s aus! Der Blick der Kinder auf Ganztagsschule, wie die Bedarfsorientierung, von den Kindern aus gedacht, systematisch und praktisch in die Konzeptentwicklung an Ganztagsschulen einfließen kann. Dabei führten sie vertiefend in das Thema ein und stellten einen Ansatz für die gemeinsame Planung von Bildungselementen im Rahmen der Schulprogrammarbeit vor (vgl. Präsentation).

Anschließend probierten die Teilnehmenden diesen Ansatz selbst aus und reflektierten die Bedarfe der Schülerinnen und Schüler an ihren Schule. Abschließend stellten die Teilnehmenden gemeinsam Überlegungen an zum Transfer von Methode und Reflexionsergebnissen.

Online-Fachtag 2023

In zwei Bändern fanden die Workshops zu den Kernbereichen des Ganztagssterns statt:

Workshop Kooperationskultur- da geht noch etwas! Grit Diaz de Arce/ Johannes Schneidemesser (Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg)

Die Kooperation im multiprofessionellen Kollegium und mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern ist ein unabdingbares Fundament des Lernens über den ganzen Tag, welches auf Lebensweltorientierung und Bildungsgerechtigkeit für die Kinder und Jugendlichen ausgerichtet ist. Wie eine Kooperation (nach innen und nach außen) gelingen kann, wird sowohl an einem Good Practice-Beispiel demonstriert als auch mithilfe der Entwicklungsskalen in den Qualitätsstandards zu diesem Kernbereich gemeinsam für die eigene Weiterarbeit erarbeitet.

Workshop Zeitgestaltung an Ganztagsschulen Sabine Hüseman (SERVICEAGENTUR GANZTAG BERLIN)

Ganztagsschulen sind Lern- und Lebensorte für Kinder und Jugendliche, weil sie hier einen großen Teil ihrer Lebenszeit verbringen. Im Workshop erhalten Sie einen kurzen Einblick, wie Zeiten für verschiedene formale, non-formale und informelle Lernformen und Bildungselemente über den ganzen Tag in einem pädagogisch sinnvollen Wechsel organisiert werden können. Sie arbeiten mit den Entwicklungsskalen zum Thema Zeit der Qualitäts-standards für die inklusive Berliner Ganztagsschule und tauschen sich über Ihre Erfahrungen aus. Ziel des Workshops ist es, mit Anregungen in die eigene Schulpraxis zurückzugehen, um damit dort weiterzuarbeiten.

Workshop Bildungselemente: Motiviert im Ganztag – Auch in der Mittagspause fürs Leben lernen?! Alexandra Bär/ Katrin Gerstner (Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg)

Die Bildungselemente sind essenzieller Bestandteil der inklusiven Berliner Ganztagsschule. Dabei geht es neben der Gestaltung des Schulalltages um die Motivation und Freude am Lernen. Wie kann man passgenaue Lernangebote für Schülerinnen und Schüler erstellen, selbstverantwortliches Lernen fördern und eine aktive Beteiligung ermöglichen? Im Workshop werden die Bildungselemente trennscharf definiert und die Bedeutung der bewussten Anordnung verschiedener Bildungselemente deutlich gemacht. Sie bekommen die Möglichkeit, einen individuellen Schultag mit Bildungselementen zu füllen und diesen mithilfe der Indikatoren aus den Qualitätsstandards zu betrachten. Durch die Zweiteilung des Workshops in einen Vormittags- und Nachmittagsteil sollen sowohl die Ganztagsarbeit an der eigenen Schule reflektiert als auch die Qualitätsstandards mit ihren Indikatoren angewendet werden.

Workshop Partizipative Innengestaltung von Räumen und Fluren in Ganztagsschulen Anna Mayberry (Team „Bauereignis“)

Eine Raumgestaltung, die Raum schafft und an den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet ist, wirkt sich positiv auf ihr Lernen und ihre Persönlichkeitsentwicklung aus. Im Workshop werden Vorort-Projekte zur Objekt- und Raumentwicklung vorgestellt, die zeigen, dass es manchmal nur kleine Maßnahmen braucht, um eine große Wirkung zu erzielen. Eine wichtige Gelingensbedingung für die Projekte von Bauereignis ist ein hohes Maß an Partizipation.

Workshop Partizipative Gestaltung der Außenanlagen an Ganztagsschulen Ulrike Wolf/Ulf Schröder („Grün macht Schule“ SenBJF)

Im Workshop werden Anregungen gegeben und Fragen diskutiert zu räumlichen Möglichkeiten eines Schulgeländes sowie zu seiner bedarfsgerechten, nachhaltigen Ausgestaltung und Nutzung. Im Mittelpunkt steht der Schulhof als multifunktionaler Raum, der an allen Ganztagsschulen in einem organisierten Prozessablauf als Lebens- und Lernort partizipativ gestaltet werden kann.

Unterstützungssysteme für die Entwicklung der Ganztagsqualität an Schulen stellten sich vor:

Die SERVICEAGENTUR GANZTAG BERLIN arbeitet als multiprofessionelles Team mit offenen, gebundenen und teilgebundenen Ganztagsschulen aller Schulformen Berlins und unterstützt mit systemischem Ansatz die schulspezifische Gestaltung und Organisationsentwicklung der ganztägigen Bildung. Dies erfolgt in Formaten wie Fortbildungen, Werkstätten, Workshops, Hospitationsreihen oder Ganztagsschulkongressen. Auf der Seite der SAG Berlin sind zu den fünf Kernbereichen Themenmodule mit Materialien und Praxisbeispielen bereitgestellt.

ProSchul ist ein prozessbegleitendes Beratungs- und Unterstützungssystem für alle staatlichen Berliner Schulen, welches in einem Team von Beraterinnen; Beratern und Coaches arbeitet. Schulen werden unterstützt, die Unterrichtsqualität als lernende Gemeinschaft weiterzuentwickeln, Ziele, Konzepte und Schulprogramme zu erarbeiten sowie die Partizipation aller am Schulleben Beteiligten und die multiprofessionelle Zusammenarbeit zu fördern.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin unterstützt durch individuelle Begleitung, Beratung und diverse Formate die Berliner Ganztagsschulentwicklung. Zentrales Anliegen ist es, die Chancengerechtigkeit von Schülerinnen und Schülern an den Ganztagsschulen Berlins zu fördern.

Die Vernetzungsstelle Schulverpflegung Berlin begleitet Ganztagsschulen durch bedarfsorientierte Beratung bei der Gestaltung eines schulischen gesundheitsförderlichen Verpflegungsangebotes, orientiert an aktuellen Bildungszielen (z.B. an den übergreifenden Themen Gesundheitsförderung und Verbraucherbildung). Die Schulen werden durch Informationsveranstaltungen, Schulungen, prozessbegleitende Beratungen oder Werkstätten unterstützt.

Präsenz-Fachtag 2022

„Rein ins Abenteuer Team – Gemeinsam Projekte im Ganztag realisieren“

Am 23.09.2022 fand im LISUM der Fachtag „Rein ins Abenteuer Team – Gemeinsam Projekte im Ganztag realisieren“ für das Land Brandenburg statt. Es nahmen unterrichtende und nichtunterrichtende Pädagoginnen und Pädagogen, Schulleitungen, externe Kooperationspartner sowie Schulberaterinnen und Schulberater teil.

Gute Beispiele für Zusammenarbeit in der Gestaltung des Ganztages an Brandenburgischen Grundschulen zu zeigen, viel Raum für Austausch zu geben und Projekte gemeinsam neu zu denken, zu konzipieren und zu entwickeln, wurde - wie die Reaktionen der Teilnehmenden zeigten - erfolgreich umgesetzt.

Dem Fachtag LAG die Leitidee zugrunde, den Teamgedanken stärker in die Planung und Umsetzung bei der täglichen Erstellung von Lernangeboten für den Ganztag einzubeziehen. Wie Katrin Gerstner (Referatsleiterin Schulentwicklung, LISUM) in ihren Begrüßungsworten ermunterte: Ein gut funktionierendes Team, eine gelungene Kooperation zwischen Schule und Hort teilt sich die Last der Arbeit, bereichert sich gegenseitig mit Ideen, tauscht sich aus und hilft sich gegenseitig, ja, bringt Freude auf tägliche Arbeitsinhalte zurück.

Karen Dohle (Referentin für Ganztag Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Land Brandenburg), vor vielen Jahren als Leiterin der Serviceagentur Ganztag Brandenburg Wegbereiterin der Ganztagsentwicklung im Land Brandenburg, betonte die Dringlichkeit der Ganztagsentwicklung in Brandenburg und veranschaulichte dies, indem sie lebensnahe Situationen von Kindern aus der Perspektive eines Kindes beschrieb, die im Sinne der Bildungsgerechtigkeit das ganztägige Lernen notwendig macht.

Christoph Chi (LISUM) ersann und leitete eine vom Anspruchsniveau sich stets steigernde Bodypercussion als teambildende Aktivität, die sofort die bewegten Teilnehmenden erfreute und en passant auf die Leitidee des Fachtags verwies, nämlich in multiprofessionellen Teams tätig zu sein, auch wenn die Herausforderung der Orchestrierung von verschiedenen Rhythmen bisweilen an die Grenzen der eigenen Begabung zur richtigen Koordinierung stieß.

Karl Hosang (Trainer für Team- und Organisationsentwicklung, Berlin) sprach zum Thema Reibung als Chance – Kooperation im komplexen Um-Feld und begeisterte die Anwesenden mit seinem Vortrag wegen seiner unkonventionellen und innovativen Denkansätze (Präsentation in Auszügen). Die eigene Rolle als Trainer sieht er – wohl ein Ideal für jede Pädagogin und jeden Pädagogen –folgendermaßen: „In einer sich ständig wandelnden Welt stehen wir regelmäßig vor der Herausforderung uns weiterzuentwickeln. Dafür bringt jeder Mensch einzigartige Ressourcen und Potenziale mit – viele davon werden verdrängt oder liegen brach. Coaching bedeutet für mich, die Potenziale aufzudecken und zu entfalten – um Hindernisse zu überwinden und Ziele zu erreichen!“

Es folgten in zwei Runden Präsentationen von Good-Practice-Beispielen für Kooperationen in Brandenburg: Schule – Hort – externe Kooperationspartner. Vertreterinnen und Vertreter aus Schule und Hort sowie externe Kooperationspartner berichteten von ihren Erfahrungen, wie Kooperation (mit externen Kooperationspartnern oder im Team gelingen können. Beteiligt waren die Grundschule am Kiefernwald (Spreenhagen) mit „Kleines Team – große Möglichkeiten“, die Kulturelle Bildung im Hort „Königs Wusterhausen“ mit "Kulturelle Bildungsprojekte", die Forscherwelt Blossin „Projekte gemeinsam verwirklichen“, der Landesverband Brandenburg im deutschen Bibliotheksverband e.V. mit dem Schüler:innen-Projektordner „Gemeinsam sind wir stark“ sowie der AWO Hort Am Herzberg Potsdam mit "Gemeinsam stark".

Nach dem zweiten Workshop-Band (Dokumentation Workshops s. unten) fanden sich die Teilnehmenden wieder im Saal ein, denn Dr. Julian von Oppen (Kobra.net Brandenburg) stellte die Angebote der Landeskooperationsstelle Schule - Jugendhilfe zur Begleitung und Moderation von Kooperationsvorhaben im Ganztag vor und fand für diesen Input zu einem wesentlichen Unterstützungssystem im Land Brandenburg regen Beifall.

Ganztag aus der Nähe

Kleines Team-große Möglichkeiten – Die Grundschule "Am Kiefernwald" (Spreenhagen)

Die Grundschule "Am Kiefernwald" (Spreenhagen) hat uns zwei Dutzend Teilnehmenden am 03.05.2023 ihre Tore geöffnet. Sowohl die Schulleiterin Frau Rockstroh und die Hortleiterin Frau Schönborn als auch die gesamte Schulgemeinschaft empfingen uns offen und nahmen uns mit in den Alltag ihres schulischen Lebens- und Lernraums.

Die besondere Rhythmisierung dieser Schule - ermöglicht durch eine etwas aufwändigere Berechnung der Arbeitszeit - ist charakteristisch durch seine 80 Minuten-Blöcke. Hierdurch wird Zeit für eine tägliche Lesezeit gewonnen und der Personalnotstand etwas entschärft. Desweiteren besticht die Schule durch zugewandte und kinderorientierte Arbeit in allen Bereichen des Schullebens. Dies wird möglich, wie die Teilnehmenden erfuhren und erlebten, durch gelungene Kooperation zwischen Hort, Schule und dem gemeinsamen Träger.

Wir erlebten mit großem Gewinn diese Schule als einen Ort, an dem Lernen und Leben im Einklang stehen.

Konzept und Rhythmisierung an der Grundschule „Am Kiefernwald“

Das Konzept dieser Schule spiegelt ihre Philosophie, deren Grundsäulen die Qualitätskriterien guten Ganztags sind: (Formales, informelles und nonformales) Lernen über den ganzen Tag, Zeit (Rhythmisierung), Raum, Kooperation (v. a. die Arbeit in multiprofessionellen Teams).

Um es den Kindern zu ermöglichen, an ihren Stärken und Schwächen durch das Setzen von individuellen Lernzielen zu arbeiten, gibt es in allen Jahrgangsstufen individuelle Lernpläne mit entsprechend individuellen Lernzeiten. In den FLEX–Klassen und in den Jahrgangsstufen 3/4 sind die individuellen Lernzeiten in die Hortzeit integriert. Die individuellen Lernzeiten finden im FLEX-Bereich täglich 45‘ statt, in den Jgst. 3 und 4 einmal wöchentlich 60‘, in den Jgst. 5 und 6 zweimal wöchentlich 60‘. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass Lehrkräfte und Horterzieher:innen eng in multiprofessionellen Teams zusammenarbeiten. Ein zusätzlicher Mehrwert ist: Schriftliche Hausaufgaben sind - bis auf wenige Ausnahmen (z. B. das Vokabellernen) - zu Schulaufgaben geworden.

Evangelische Grundschule Kleinmachnow

Eine Schule, an der man selbst so gern Kind gewesen wäre. Ein Motto dieser Schule:

Viele kleine Menschen in vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Spruchweisheit der Mandika, Afrika

Im September 2022 lud die evangelische Grundschule Kleinmachnow Schulberaterinnen und Schulberater aus Berlin und Brandenburg ein und gewährte einen Blick mitten hinein in ihr Schulleben.

Die ev. Grundschule Kleinmachnow gehört in die Bildungsgemeinschaft der Hoffbauer-Stiftung und ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule – Verlässliche Halbtagsgrundschule (VHG) mit alternativer Form der Kindertagesbetreuung (AKI).

Das ist ein Lebens- und Lernort, die Schule von Antje Legien-Knapke (Schulleitung) und Christian Pohl (Hortleitung), die beide mit Kopf und Herz steuern.

Hier wird gelacht, gelebt, gelernt, gegessen, gespielt und auch mal gestritten. Besonderes Highlight zum Wochenabschluss ist die von allen Klassen gemeinsam (u.a. musikalische) gestaltete Veranstaltung in der Mehrzweckaula.

Liebevoll und alternativ sind die Räume gestaltet. Dazu gehört auch das funktionale, den Bedarfen von Kindern angepasste Mobiliar.

Durch das Arbeiten von Pädagoginnen und Pädagogen mit den Lehrkräften in gemeinsamen Räumen wird die gelungene innerschulische Kooperation in multiprofessionellen Teams sichtbar.

Wir sind dankbar, dass wir eine Schule erleben durften, die ganz und gar vom Kind aus denkend ihre Schul-Philosophie ausrichtet am Dialogischen Lernen als gemeinsames „entdeckendes Lernen“: „Dabei geht es darum, dass hervorragende Leistungen sowohl auf Seiten der Lehrenden als auch auf Seiten der Lernenden erst dann als solche zur Geltung kommen, wenn sie gegenseitig wahrgenommen und gleichsam situativ neu ausgehandelt werden.“ (Urs Ruf)

Pädagogische Leitlinien

Auf der Homepage der Schule werden die pädagogischen Leitlinien der Schule beschrieben. Wir begleiteten die Kinder einen Schultag, in welchem sichtbar wurde, was die folgenden Worte ausdrücken:

Unsere pädagogische Arbeit gründet auf der Überzeugung, dass Kinder über schöpferische Gaben, über Neugier und eine natürliche Freude am Lernen verfügen. Unsere Schule soll Kindern Raum, Zeit und Gelegenheit bieten, diese Gaben und ihre Lernfreude zu entfalten, neue Erfahrungen zu machen und eine gute Grundlage für ihren weiteren Bildungsweg zu entwickeln. Unser Ziel ist es, Kindern Hoffnung und Zuversicht für ihre Zukunft zu eröffnen. Indem wir Schule als Ort des Lebens und Lernens gemeinsam gestalten, erfahren und entwickeln Kinder Toleranz, Mitmenschlichkeit und Verantwortlichkeit sich selbst, anderen Menschen und der Umwelt gegenüber. Getragen wird unsere Arbeit durch die Kraft und das Vertrauen, die aus christlicher Sicht auf Mensch und Welt erwachsen.

Ganztag am Inklusiven Campus Spandau - ein Bericht

Bitte klicken Sie auf dieses PDF-Dokument, dann können Sie den Bericht über diesen so instruktiven Hospitations-Besuch lesen.

Ganztag in der Europaschule Ketzin – Ein Bericht

Bitte klicken Sie auf dieses PDF-Dokument, dann werden Sie den Bericht über den inspirativen Besuch an der Europaschule Ketzin lesen und erfahren, wie an dieser Schule das ganztägige Lernen durch die Arbeit im multiprofessionellen Team gefördert wird.

Die Teilnehmenden wählten je einen Workshop in zwei Runden und brachten sich aktiv ein, um gemeinsam Wege für gelingende Kooperationen im ganztägigen Lernen zu finden.

Workshop Tatort Bibliothek – Schüler:innen-Projektideen (Cornelia Stabroth)

Die Teilnehmenden sichteten die Schüler:innen-Projektordner „Gemeinsam sind wir stark“ und erkundeten Projektangebote, geordnet nach Jahrgangsstufen, für ihre eigene Schul- und Hortregionen in der brandenburgischen Bildungslandschaft. Sie erfuhren, dass diese fortlaufend aktualisiert und erweitert werden, u.a. durch das kooperative Mitwirken von Schulen. Die Teilnehmenden tauschten untereinander bereits gemachte Erfahrungen aus, gaben aus ihrer pädagogischen Praxis Empfehlungen und sammelten gemeinsam Bedarfe.

Workshop Lernumgebungen neu gedacht – Arbeiten in Lernwerkstätten (Brigitte Wehmeyer) s. Fotos

In diesem Workshop durchlebten die Teilnehmenden durch eigenes Tun Lernwerkstätten als 'Räume' für ganzheitliches, handlungsorientiertes und interessegeleitetes Lernen und sammelten gemeinsam Ideen zur Umsetzung von Lernwerkstätten im Ganztag.

Workshop Kooperation mit Eltern: Eltern als Lesepartner gewinnen (Bianca Radimersky)

Die Lesenacht als einen wichtigen Beitrag zur Sprachbildung (Förderung des Lesens) in der Primarstufe, aber auch an weiterführenden Schulen herauszustreichen, war Ziel dieses Workshops. Die Teilnehmenden entwickelten gemeinsam ein Konzept für die Durchführung einer Lesenacht unter Einbindung der Erziehungsberechtigten, um dieses an der eigenen Schule umzusetzen.

Workshop GOrBiKs – (mehr als) ein Orientierungsrahmen für gelingende Kooperation (Detlef Diskowski)

Die Teilnehmenden lernten den Orientierungsrahmen für die Bildung in Kindertagesbetreuung und Grundschule hinsichtlich seiner Qualitätsmerkmale neu kennen. Sie identifizierten Unterschiede zwischen GOrBiks I und II und entwickelten konkrete Ideen für die Etablierung von GOrBiks und somit für die Stärkung der Kooperation von Hort und Schule.

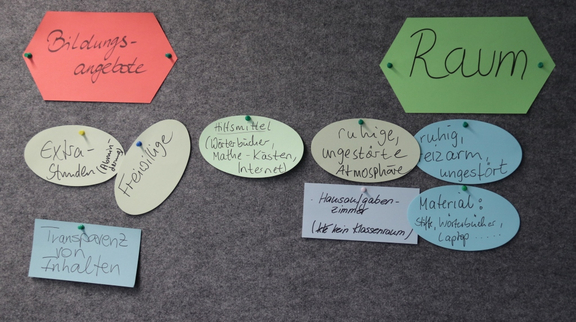

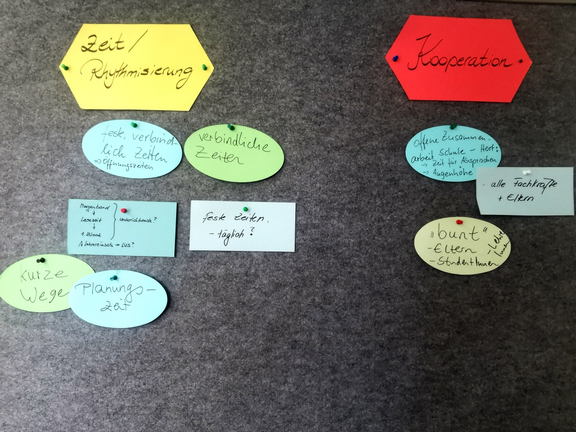

Workshop Gelingensbedingungen für qualifizierte Hausaufgabenbetreuung (Katrin Gerstner/Grit Díaz de Arce) s. Fotos

Ausgehend von Beispielen, die Gelingensbedingungen für qualifizierte „Hausaufgaben“-Betreuung (eigentlich: Schulaufgabenbetreuung) demonstrierten, diskutierten die Teilnehmenden im lebendigen Austausch, was es brauche, dass ein qualifiziertes Hausaufgaben-Angebot den Schülerinnen und Schülern gewährleistet, ihre Schulaufgaben individuell und differenziert erledigen zu können. Gemeinsam wurde untersucht, welches Konzept im Sinn der Bildungsgerechtigkeit und welche Rahmenbedingungen hierfür geplant und geschaffen werden müssten.

Redaktionell verantwortlich: Alexandra Bär

Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.