Dokumentation der Fachtagung „Sprache(n) entdecken“

Am 09.02.2016 fand am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg eine Fachtagung für Lehrkräfte in Lerngruppen für Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse in der Primar- und Sekundarstufe statt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Frage, wie sinnvoll es ist, die Herkunftssprachen der Kinder in den Unterricht einzubeziehen und welche Herausforderungen bzw. welche Chancen sich daraus ergeben. Dazu gab es am Vormittag Vorträge mit Beispielen für Umsetzungsmöglichkeiten und einen Marktplatz mit den Besonderheiten der verschiedenen Sprachen, die die Kinder mitbringen.

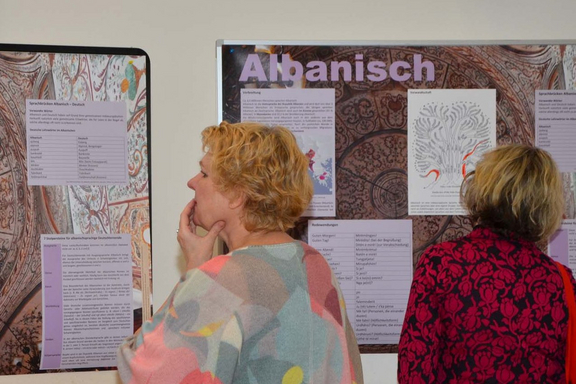

Marktplatz

Auf einem Marktplatz mit Hörbeispielen und Infoplakaten informierten sich die Teilnehmenden über die fünf zur Zeit meistgesprochenen Sprachen der Asylsuchenden in Deutschland. Sie erhielten Hinweise über deren Verbreitung, Verwandtschaften, Sprachbrücken zum Deutschen, wichtigste Redewendungen und Stolpersteine beim Deutschlernen.

Vortrag 2

Rosella Benati und María José Sánchez Oroquieta von der Arbeitsstelle Migration der Bezirksregierung Köln hielten einen Vortrag zum Thema „Mehrsprachigkeit und Herkunftssprachen: Herkunftssprachlicher Unterricht, KOALA-Konzept, Bilinguales Lernen und Gelebte Mehrsprachigkeit“.

Workshops

Am Nachmittag erwartete die Teilnehmenden ein vielfältiges Workshopangebot.

Workshop 1: Das hört sich interessant an - praktische Beispiele zur phonologischen Bewusstheit, vom Laut zum Wort – eine SPRACH-Performance

Martina Reynders, Markus Weiß, Berlin

Was bedeutet phonologische Bewusstheit in der Praxis? Artikulation, Intonation, Laute, Worte, Reime? In diesem Workshop wurden Strukturen in Sprache und Schrift gehört, gesehen, gespielt – kurz: phonologische Bewusstheit und Spaß an Sprache erlebt. Der Schauspieler Markus Weiß zeigte den Teilnehmenden die leichte, spielerische Komponente der Sprache, die einem im Alltag manchmal fehlt. Freude an Kreativität, Phantasie und (Schau-)Spiel standen im Mittelpunkt.

Workshop 2: Wortschatzarbeit – Herkunftssprachen als Anker nutzen

Alexander Lohse, HU Berlin

„Was könnten Konzepte einer Wortschatzarbeit unter den Bedingungen von Mehrsprachigkeit sein?“ Dieser Frage widmete sich der Workshop, denn der Umgang mit unbekannten Wörtern ist eine der zentralen „Baustellen“ in einem sprachbildenden Unterricht und Wortschatzarbeit ist aus Spracherwerbssicht auch einer der effektivsten Wege, Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu einer erfolgreichen Bildungskarriere zu unterstützen.

In diesem Workshop wurde daher der Blick zunächst auf das „mentale Lexikon“ gerichtet um zu verstehen, wie man sich den Erwerb von Wortschatz denn vorstellt. In der Folge wurde dann genauer in den Fokus genommen, welche Rolle andere, vorgelernte Sprachen im Erwerb und der Vernetzung von Wortschatzbeständen spielen und was das praktisch heißt, wenn man Schülerinnen und Schüler zu guten Wortschatzlernern machen möchte, die viele Konzepte zunächst in einer anderen Familiensprache kennen gelernt haben als der dominanten schulischen Instruktionssprache Deutsch.

Workshop 3: Ankommen in Deutschland – ein mehrsprachiges Lapbook

Regina Pols, LISUM

Mit der handlungsorientierten und motivierenden Lapbook-Methode können Schülerinnen und Schüler den Wortschatz lernen, den sie brauchen, wenn sie in Deutschland ankommen. Dabei können ihre Herkunftssprachen sinnvoll einbezogen werden. In diesem Workshop

- wurde ein Lapbook mit 9 unterschiedlichen Minibüchern gestaltet,

- erhielt man zu diesen Minibüchern inhaltliche Anregungen,

- wurde mit einem Bilderbogen gearbeitet, der für Flüchtlinge konzipiert ist,

- wurden dazu Schülerarbeiten aus einer Willkommensklasse gezeigt,

- erhielt man den Vorabdruck einer LISUM-Handreichung zur Wortschatzarbeit mit dem Lapbook.

Workshop 4: Mehrsprachigkeit und Herkunftssprachen: Herkunftssprachlicher Unterricht, KOALA-Konzept, Bilinguales Lernen und Gelebte Mehrsprachigkeit

Rosella Benati, María José Sánchez Oroquieta, Bezirksregierung Köln

Mehrsprachiger Unterricht im Grundschulalter bietet die Grundlage für ein lebenslanges Fremdsprachenlernen und den Erwerb der Mehrsprachigkeit. Darüber hinaus verhilft er den Schülerinnen und Schülern durch die Selbstverständlichkeit des kulturellen und sprachlichen Vergleichs zu einem vorurteilsfreien Umgang mit anderen Kulturen, Sprachen und Ideen. Besonders im Grundschulalter wird Kindern die Andersartigkeit ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler bewusst. Hier entscheidet sich, ob ein Kind einen offenen Umgang ohne Vorurteile gegenüber anderen Sprachen und Kulturen verinnerlicht. Mehrsprachiger Unterricht ist dabei ein entscheidender Schritt in Richtung einer mehrsprachigen interkulturellen Gesellschaft.

Workshop 5: Sprache(n) in Texten und Büchern entdecken (GS)

Marion Gutzmann, Kirsten Jungschlaeger, LISUM

Kinder in mehrsprachigen Lerngruppen erkunden im gemeinsamen Tun und Erleben wie auch im Umgang mit Gedichten, Geschichten und Bildern viele Lebensbereiche – Alltag und Feiertag, Wind und Wetter, Pflanzen und Tiere, die Welt von gestern, heute und morgen. Sie nutzen ihre Sprache(n), um über Vergangenes oder Zukünftiges zu sprechen, um Geschichten zu erzählen, um über ein Verhalten zu reflektieren oder um einen Sachverhalt oder eine Aufgabe zu erklären. Texte aller Art bieten besondere Lerngelegenheiten zur Einbeziehung der Sprachen der Kinder und eröffnen vielfältige Möglichkeiten für den Austausch über Sprache und Schrift, über künstlerische Ausdrucksformen und persönliche Vorlieben, über kulturelle Traditionen und das Anderssein. Im Workshop wurden Anregungen zur Textinszenierung aufgegriffen und produktive Aufgaben zum handelnden Umgang mit Texten erprobt sowie Potenziale der Einbeziehung der Herkunftssprachen der Kinder reflektiert.

Workshop 6: Sprache(n) in Texten und Büchern entdecken (SEK)

Maria Greckl, Silke Donath, Berlin

Gemeinsamkeiten und Unterschiede grammatischer Strukturen erkennen: Im Workshop wurden in zwei verschiedenen Arbeitsphasen Beispiele grammatischer Strukturen des Deutschen und anderer Sprachen untersucht. Ziel war es, die Lehrkräfte für die Stolpersteine der deutschen Sprache zu sensibilisieren und ihnen methodische Tipps an die Hand zu geben.

Bilanz

Die Vorträge, der Marktplatz und die Workshops wurden von den Teilnehmenden durchweg positiv bewertet. Sie bedankten sich für eine „rundum super informative Veranstaltung“ mit viel Praxisbezug. Insbesondere in den Workshops wurden die Fülle an präsentierten Materialien und Ideen, die kompetente Beratung, die praktischen Anregungen, Beispiele und Übungen sowie eine leichte Umsetzbarkeit und volle Schülerbezogenheit hervorgehoben: „Ich werde viele Ideen in meiner Klasse umsetzen.“ Einige hätten gerne zwei Workshops besucht.

- Themen

- Fachtage zu den übergreifenden Themen

- Implementierung der übergreifenden Themen

- Datenbank "Übergreifende Themen"

- Sprachbildung

- Medienbildung

- Berufs- und Studienorientierung

- Bildung zur Akzeptanz von Vielfalt (Diversity)

- Demokratiebildung / Extremismusprävention

- Europabildung in der Schule

- Gesundheitsförderung

- Gewaltprävention

- Gender Mainstreaming

- Interkulturelle Bildung und Erziehung

- Kulturelle Bildung

- Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung

- Nachhaltige Entwicklung/Lernen in globalen Zusammenhängen

- Sexualerziehung

- Verbraucherbildung

Redaktionell verantwortlich: Anett Frohn, LIBRA

Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.