Das Jüdische Museum Berlin

von Tanja Groenke / Etta Grotrian

Der Architekt Daniel Libeskind

Im Sommer 1989 entschied sich die Jury des Architekturwettbewerbs für den Bau eines Jüdischen Museums Berlin für den Entwurf von Daniel Libeskind. Libeskind wurde 1946 in Łódz, Polen, geboren. Seine Eltern hatten den Holocaust überlebt. 1957 verließ die Familie das Land und wanderte nach Israel aus. Daniel Libeskind hatte großes musikalisches Talent und wollte Musiker werden. 1960 zog er in die USA und wurde 1965 amerikanischer Staatsbürger. Er interessierte sich nun auch für Malerei und Mathematik und studierte schließlich Architektur. Über sich selbst sagte er 2001 in einem Interview: „Manche Leute überqueren die Straße an einer Ampel, ich ziehe es vor, einen anderen Weg zu finden. Das mag gefährlicher sein, aber es ist auch lustiger und interessanter."

Ende der Neunzigerjahre gewann er den Wettbewerb für das Jüdische Museum Berlin, das als erstes seiner preisgekrönten Entwürfe realisiert wurde. Bis dahin hatte er sich bewusst auf die theoretischen Aspekte der Architektur beschränkt. Heute ist Daniel Libeskind an vielen Projekten beteiligt, unter anderem an der Neugestaltung des World Trade Centers in New York. Er gilt als einer der renommiertesten Architekten der Welt. Libeskinds Bauten faszinieren und polarisieren zugleich: ungewöhnliche Grundrisse mit labyrinthischen Räumen, schiefen Ebenen und spitzen Winkeln.

Arbeitsanregungen

„Die Fragen, die ein solches Museum aufwirft, sind entmutigend und können sogar lähmend wirken: Wie kann man ein solches Museum bauen, ohne Kontinuität oder Harmonie vorzuspielen? Wie kann man Berlin und den jüdischen Anteil an seiner Geschichte zusammenbringen, ohne damit eine nahtlose Anknüpfung und Versöhnung zu suggerieren? Wie kann man jüdische Geschichte und Kultur als einen Teil der deutschen Geschichte darstellen, ohne sie gleichzeitig bruchlos miteinander zu vereinen? Wie kann man jüdische Kultur einerseits als Teil der deutschen Kultur und andererseits als etwas anderes zeigen, ohne damit das alte Vorurteil vom ‚fremden Volk’ aufzuwärmen? […]

Für Libeskind war das Unmögliche an der Fragestellung das Interessanteste: Wie kann man einer verloren gegangenen jüdischen Kultur eine Stimme geben, ohne den Anspruch zu erheben, man könne für sie sprechen? Wie kann man eine offene Wunde überwinden, ohne sie aber heilen zu können? Wie kann man unter einem gemeinsamen Dach die ganze Palette von grundlegenden Gegensätzen und Widersprüchen beherbergen? Mit seinen Zeichnungen arbeitete er sich an diesen wesensmäßigen Widersprüchen entlang zum Kern des Projekts vor: Wie kann man der Leere eine Form geben, ohne diese auszufüllen? Wie kann man dem Formlosen eine architektonische Form geben und dabei auch den Ansatz selbst problematisieren, dass es für diese Art von Erinnerung überhaupt eine Behausung geben kann?“

Sammlung und Ausstellung

Nach der Fertigstellung des Baus wurde das Museum in leerem Zustand bereits von 350.000 Menschen besichtigt. Im September 2001 wurde dann das Museum mit seiner Dauerausstellung und seinem multimedialen Learning Center eröffnet. Das Museum zeigt auch Wechselausstellungen. Über 1.000 Sammlungen von einzelnen Personen und Familien werden im Archiv des Museums aufbewahrt. Urkunden, Briefwechsel, Firmenpapiere, Memoiren, Fotografien und Gegenstände des persönlichen Gebrauchs dokumentieren verschiedene Aspekte des Lebens deutscher Juden bis in die Gegenwart. Aus dem In-und Ausland kommen bis heute weitere Schenkungen und Ankäufe dazu.

Die Entstehung des Jüdischen Museums in Berlin

Das erste jüdische Museum in Berlin wurde im Januar 1933 in der Oranienburger Straße im heutigen Bezirk Mitte eröffnet, kurz vor der Machtübertragung an die Nationalsozialisten. Die Ausstellung zeigte Werke jüdischer Künstler. Die Sammlung des Museums galt damals als die bedeutendste moderner jüdischer Kunst. Nicht alle ausgestellten Künstler beschäftigten sich mit jüdischen Themen, und es wurde diskutiert, was „jüdische Kunst“ oder „jüdische Kultur“ sei. Trägerin dieses ersten jüdischen Museums war die jüdische Gemeinde.

In der Hauptstadt Berlin lebten vor 1933 mehr als 30 % aller deutschen Juden, das waren über 160.000 Menschen. Gemessen an der Gesamtbevölkerung des damaligen Deutschland machte die jüdische Bevölkerung einen relativ kleinen Teil aus, weniger als ein Prozent. Nach dem Novemberpogrom 1938 verfügten die Nationalsozialisten die Schließung des Museums und beschlagnahmten die Sammlung.

Das heutige Jüdische Museum Berlin entstand aus der jüdischen Sammlung des stadtgeschichtlichen Museums in Berlin (West), dem Berlin Museum, das 1962 nach dem Bau der Mauer gegründet wurde. Aus dessen jüdischer Abteilung sollte ein jüdisches Museum als Teil des Berlin Museums entstehen. Nach dem Entwurf von Daniel Libeskind für einen Neubau entstand das heutige Jüdische Museum, das aber nicht mehr „Museum im Berlin-Museum“ ist, sondern als ein Museum für deutsch-jüdische Geschichte auf eigenen Beinen steht.

Die verschiedenen Elemente der Architektur

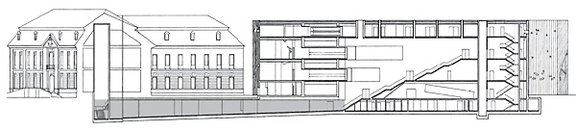

Der Altbau - das Kollegienhaus

Die Lindenstraße war ab dem 18. Jahrhundert ein Teil der Berliner Innenstadt. Hier befanden sich Wohnungen, kleine und größere Geschäfte, Versicherungen, Behörden und Ämter. In unmittelbarer Umgebung siedelten sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts eine ganze Reihe von Druckereien und Verlagen an und ab der Jahrhundertwende Firmen, die mit dem damals neuen Medium Film und Fotografie arbeiteten.

Das Kollegienhaus hatte Philipp Gerlach 1735 für die früher im Stadtschloss untergebrachten Gerichts- und Verwaltungsbehörden gebaut. Dazu gehörte auch das Kammergericht für die Kurmark Brandenburg. Vor etwa zweihundertfünfzig Jahren arbeitete dort die sogenannte „Judencommission“ als Ein-Mann-Behörde, deren Aufgabe darin bestand, Zuzug und Abschiebung von jüdischen Familien zu überwachen.

Auf dem Dach des Gebäudes sieht man bis heute Figuren, die als Sinnbilder für Wahrheit und Gerechtigkeit stehen. Die ineinander verschlungenen Anfangsbuchstaben F, W und R stehen für Friedrich Wilhelm Rex (Rex = König). 1913 zog das Gericht dann in einen Neubau am Kleistpark in Schöneberg. Das Gebäude mit seinem hufeisenförmigen Grundriss wurde im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört und als eines der wenigen barocken Bauten Berlins in den 1960er-Jahren wieder aufgebaut. Seitdem war dort das Berlin Museum untergebracht. Heute ist das Gebäude Teil des Jüdischen Museums Berlin. Im September 2007 wurde der Hof nach einem Entwurf von Libeskind überdacht.

Der Neubau – das Libeskind-Gebäude

Viele Elemente wie die Fassade, der Grundriss oder die Verbindung zwischen beiden Gebäuden haben eine Bedeutung. Daniel Libeskind hat sich in zahlreichen Interviews, Vorträgen und theoretischen Texten zu seinem Entwurf des Jüdischen Museums Berlin und seinen Ideen geäußert. Dennoch ist ihm wichtig, wie das Gebäude auf den Einzelnen wirkt und wie jeder dieses für sich deutet.

Grundriss und Umgebung des Gebäudes

„Frage: Wie haben Sie auf diesen wüsten, disharmonischen innerstädtischen Ort, an dem das Museum gebaut werden soll, reagiert?

Daniel Libeskind: Ja, die Umgebung vor allem war die Matrix für mich. Ich habe versucht, die Linien, die unsichtbare Logik des Ortes und der Gebäude zu entwickeln. Es ging nicht nur um die geometrische und architektonische Logik im Zusammenhang mit dem barocken Bau des Berlin-Museums und den IBA-Bauten, sondern auch um den unsichtbaren Raum der Zerstörung, dem Raum, aus dem die Menschen weggeschafft wurden. Das ganze Gebiet um das Berlin-Museum ist außerdem selbst ein Museum, die Mendelsohn-Bauten, die Wohnblöcke aus den Sechzigern, die IBA-Projekte. Und es ging um die unsichtbaren Beziehungslinien zwischen allem. Deswegen spielen in meinem Entwurf die Fenster eine große Rolle. Ich wollte keinen Raum für Ausstellungsgegenstände bauen, sondern den Raum, in dem das Museum steht, hereinholen. In einer meiner ersten Zeichnungen habe ich die gebrochenen Linien nachzuziehen versucht und zeichnete einen gebrochenen Davidstern. Ich verband die Namen von Deutschen und Juden, die in Ost-Berlin und West-Berlin gewohnt hatten. Ich verband Friedrich Schleiermacher, Heinrich Kleist, Rahel Varnhagen usw. Ich schuf eine Art verrücktes Diagramm. Ich fand heraus, daß die jüdische Geschichte beide Seiten diesseits und jenseits der Mauer miteinander verband. Wohlgemerkt, der Wettbewerb [der Architekturwettbewerb zum Bau des Jüdischen Museums Berlin, den Libeskind mit seinem Entwurf gewonnen hatte] fand vor dem Fall der Mauer statt.“

(Daniel Libeskind in einem Interview mit der Berliner „tageszeitung“ am 14.9.1991; Worterklärungen: Matrix – Schema, Struktur, Vorlage; IBA-Projekte - Gebäude, die zur Internationalen Bauausstellung Mitte der 1980er-Jahre in der Umgebung des Geländes entstanden sind)

Fassade

„Die Fenster sind die physische Manifestation einer Matrix von Verbindungen, die den Ort durchdringen. Diese ‚Schnitte’ sind die tatsächlichen topographischen Linien, welche die Wohnorte von Deutschen und Juden in unmittelbarer Umgebung des Ortes miteinander verbinden und nach außen strahlen. Die Fenster stellen die ‚von den Wänden des Museums selbst geschriebenen Adressen dar’“.

(Bernhard Schneider über Daniel Libeskinds Ideen zur Fassade des Museums in seinem Buch über die Museumsarchitektur; Worterklärungen: physische Manifestation – etwas wird dadurch sichtbar, dass es eine Gestalt oder Form erhält; Matrix – Schema, Struktur; topographisch – die Lage oder Anordnung betreffend)

„Elke Dorner: Einige der Fenster des Jüdischen Museums sind kreuzförmig und irritieren daher aufgrund ihrer christlichen Symbolik. Wie sind sie zu erklären?

Daniel Libeskind: Es sind keine christlichen Symbole. Es sind Koordinatenpunkte, perfekte Schnittpunkte der Geometrie, der Adressen-Linien und der Matrix von unsichtbaren geometrischen Verbindungen, die durch den Ort hindurchlaufen und die ich auf das Gebäude projiziere. Ich würde sie einfach als x-y-Koordinaten bezeichnen, aber wenn jemand Kreuze oder irgendetwas anderes darin sieht, kann er das gerne tun.“

(Daniel Libeskind im Gespräch mit Elke Dorner im Juni 1998)

„Hier ist die Treppe, die weit nach unten führt. Fast zehn Meter unter die Grundmauern des Barockgebäudes. Bis zu dieser Straße. Hier beginnen die Ausstellungsräume. Hier findet die erste Begegnung statt, im Untergrund. Dieser Teil war natürlich schwer zu bauen. Wie Sie wissen, steht Berlin ja quasi auf Wasser. Man befindet sich hier also in einer Art Boot, in einem Boot aus Beton im Untergrund.

Ich wollte keine der üblichen Brücken zwischen Altbau und Neubau. Weil das nicht die beste Lösung ist, wenn man zeigen will, daß diese Geschichte keine sichtbare Brücke hat. Die Brücke zwischen der Berliner und der jüdischen Geschichte ist keine, auf die man deuten und sagen könnte: ‚Da ist sie’. Diese Verbindung ist von der Straße aus vollkommen unsichtbar.“

(Daniel Libeskind beschreibt anhand eines Modells die unterirdische Verbindung zwischen den beiden Häuser in dem Dokumentarfilm „Gedankengebäude“ von Peter Paul Kubitz 1999.)

Die Voids

„Innerhalb dieses Baukörpers ist diese Leere – ein Schnitt, ein Bruch, aber zugleich haben wir da auch eine Kontinuität, denn sie ist verbunden mit den sechs Voids. Die Leere ist wohl das entsprechende deutsche Wort für Void. The Void ist kein technischer Begriff. The Void ist ein Raum im Museum, um den herum sich das Museum organisiert, und doch nicht eigentlich Teil des Museums. Nicht beheizt oder klimatisiert, eigentlich kein Museumsraum. Diese Leere verweist auf jene Geschichte Berlins, die nicht ausgestellt werden kann, weil von ihr nichts geblieben ist als Asche.“

(Daniel Libeskind erklärt seine Architektur in dem Dokumentarfilm „Gedankengebäude“ von Peter Paul Kubitz 1999)

Holocaust-Tower – “voided void”

„‚Voided void’ war eine sehr technische Bezeichnung, um diese Leere aufzugreifen und als Gebäude zu materialisieren. Wir wollten diese Leere nehmen und sie verdoppeln und sozusagen doppelt leer, im Museum sein, allerdings in einem Raum, der, sagen wir mal, an sein Ende gekommen ist, weil es sich um einen Raum handelt, in dem eine Ausstellung nicht wirklich möglich ist. ‚Voided void’, der Holocaust-Tower, wie er jetzt im Jüdischen Museum genannt wird, ist jener Raum, der die Geschichte gewissermaßen beendet, jene alte Geschichte Berlins. Sie fängt bei den Pogromen und den antisemitischen Verordnungen an, die ja nicht erst 1933 beginnen, sie sind ja wesentlich älter. Ab 1933 sind sie nicht mehr zu übersehen, nicht mehr zu leugnen und unglücklicherweise irreversibel. Vom Verbrennen der Bücher, vom Verbrennen von Kunstwerken […] bis hin zum Verbrennen von Menschen, die nur noch über ihre Namen im Gedenkbuch vertreten sind: das ist es tatsächlich, was ich mit ‚voided void’ meine. Davon handelt das Nichts des Nichts.“

(Daniel Libeskind im Gespräch mit Doris Erbacher und Peter Paul Kubitz, 1999; Worterklärungen: Gedenkbuch – Opfer der Verfolgung der Juden, herausgegeben vom Bundesarchiv Koblenz und dem internationalen Suchdienst)

Redaktionell verantwortlich: Dr. Uwe Besch, LIBRA

Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.