Grundschule

OER-Materialien für Mathematik

OER-Materialien für Naturwissenschaften 5/6

- Hörspiel Lisa &Max (mp3)

- LU1 Kannst du deinen Sinnen trauen

- LU1 Kennst du die Sinne?

- LU2 Umgang mit einem Thermometer

- LU2 Puzzle Thermometer

- LU3 Warum dehnen sich Flüssigkeiten aus?

- LU3 Wie erstelle ich ein Protokoll?

- LU4 Benutze die Fachsprache richtig

- LU4 Messen mit dem selbstgebauten Thermometer

- S-Bahn (mp4)

- Videotutorial - Thermometerbau

- Handreichung für die Lehrkräfte

- Folie Eingangsbild

- AB Dreischüsselversuch

- AB Dreischüsselversuch (Lösung)

- Sprachbildungskarten Dreischüsselversuch

- Tippkarten Dreischüsselversuch

- AB Sprachbildung Suchsel

- AB Sprachbildung Suchsel (Lösung)

- AB Sprachbildung Wortliste

- AB Was sind Sinnestäuschungen?

- AB Was sind Sinnestäuschungen? (Lösung)

- Sprachbildungskarten Sinnestäuschungen

- Tippkarten Sinnestäuschungen

- Stationenkarten Sinnestäuschungen

- Handreichung für die Lehrkräfte

- Folie Eingangsbild

- AB Dreischüsselversuch

- AB Dreischüsselversuch (Lösung)

- Sprachbildungskarten Dreischüsselversuch

- Tippkarten Dreischüsselversuch

- AB Sprachbildung Suchsel

- AB Sprachbildung Suchsel (Lösung)

- AB Sprachbildung Wortliste

- AB Was sind Sinnestäuschungen?

- AB Was sind Sinnestäuschungen? (Lösung)

- Sprachbildungskarten Sinnestäuschungen

- Tippkarten Sinnestäuschungen

- Stationenkarten Sinnestäuschungen

- Handreichung für die Lehrkräfte

- AB Welche Thermometer gibt es?

- AB Welche Thermometer gibt es? (Lösung)

- Sprachbildung Wortliste Thermometerarten

- Einstiegsmedien zu Messübung Apfelschorle

- AB Temperatur von Getränken

- AB Temperatur von Getränken (Lösung)

- Sprachbildungskarten Temperatur von Getränken

- Tippkarten Temperatur von Getränken

- AB Temperatur von Getränken für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler

- AB Temperatur von Getränken für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler (Lösung)

- AB Sprachbildung Wechsel der Darstellungsformen

- AB Sprachbildung Wechsel der Darstellungsformen (Lösung)

- Handreichung für die Lehrkräfte

- AB Welche Thermometer gibt es?

- AB Welche Thermometer gibt es? (Lösung)

- Sprachbildung Wortliste Thermometerarten

- Einstiegsmedien zu Messübung Apfelschorle

- AB Temperatur von Getränken

- AB Temperatur von Getränken (Lösung)

- Sprachbildungskarten Temperatur von Getränken

- Tippkarten Temperatur von Getränken

- AB Temperatur von Getränken für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler

- AB Temperatur von Getränken für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler (Lösung)

- AB Sprachbildung Wechsel der Darstellungsformen

- AB Sprachbildung Wechsel der Darstellungsformen (Lösung)

- Handreichung für die Lehrkräfte

- Zeitungsartikel

- Arbeitsblatt: Ausdehnung von Flüssigkeiten

- Arbeitsblatt: Ausdehnung von Flüssigkeiten (Lösung)

- Arbeitsblatt Sprachbildung Versuchsprotokoll

- Arbeitsblatt Sprachbildung Wortliste

- Sprachbildungskarten: Ausdehnung von Flüssigkeiten

- Tippkarten: Ausdehnung von Flüssigkeiten

- Handreichung für die Lehrkräfte

- Zeitungsartikel

- Arbeitsblatt: Ausdehnung von Flüssigkeiten

- Arbeitsblatt: Ausdehnung von Flüssigkeiten (Lösung)

- Arbeitsblatt Sprachbildung Versuchsprotokoll

- Arbeitsblatt Sprachbildung Wortliste

- Sprachbildungskarten: Ausdehnung von Flüssigkeiten

- Tippkarten: Ausdehnung von Flüssigkeiten

- Handreichung für die Lehrkräfte

- Einstiegsmedium Folie Goldfisch

- Tippkarten: Bau und Kalibrierung eines Flüssigkeitsthermometers

- Sprachbildungskarten: Bau und Kalibrierung eines Flüssigkeitsthermometers

- Bauanleitung: Bau und Kalibrierung eines Flüssigkeitsthermometers

- Arbeitsblatt: Sprachbildung Wortliste

- Arbeitsblatt: Bau und Kalibrierung eines Flüssigkeitsthermometers

- Arbeitsblatt: Bau und Kalibrierung eines Flüssigkeitsthermometers (Lösung)

- Handreichung für die Lehrkräfte

- Einstiegsmedium Folie Goldfisch

- Tippkarten: Bau und Kalibrierung eines Flüssigkeitsthermometers

- Sprachbildungskarten: Bau und Kalibrierung eines Flüssigkeitsthermometers

- Bauanleitung: Bau und Kalibrierung eines Flüssigkeitsthermometers

- Arbeitsblatt: Sprachbildung Wortliste

- Arbeitsblatt: Bau und Kalibrierung eines Flüssigkeitsthermometers

- Arbeitsblatt: Bau und Kalibrierung eines Flüssigkeitsthermometers (Lösung)

„Von den Sinnen zum Messen" alle Dokumente aus dem Medienpaket zusammengefasst in einer PDF-Datei.

„Stoffeigenschaften - eine Forschungsreise" alle Dokumente aus dem Medienpaket zusammengefasst in einer PDF-Datei

| Nr. | Sprachsensibles OER-Material Pflanzen / Setting |

|---|---|

| 1 | Die Forschertreppe |

| 2 | Handreichung "Pflanzen unter der Lupe" |

| 3 | Pflanzenforscher |

| 4 | Wassertransport |

| 5 | Was Pflanzen brauchen |

| 6 | Pflanzen und Wind |

| 7 | Pflanzen unter der Lupe_Schülerheft |

Im Rahmen der Bewertungsaufgabe wird zunächst erläutert, welche Gefahr vom Eichenprozessionsspinner ausgeht und welche Maßnahmen zu seiner Bekämpfung existieren. Das Material bietet die Möglichkeit, die Auswirkungen eines Absterbens der Eichen auf die Nahrungsketten, Nahrungsnetze und das gesamte Ökosystem Wald zu erarbeiten.

Anschließend werden die Lernenden aufgefordert, die möglichen Bekämpfungsmaßnahmen zu bewerten. Hierfür stehen Hilfekarten für ein Rollenspiel und eine Argumentationswippe zur Verfügung.

Mit dem umfangreichen Material können z. B. auch Projekt- oder Umwelttage gestaltet werden.

In der Lernaufgabe werden Nahrungsketten und Nahrungsnetze im Wald erarbeitet.

Das Material ist ideal zur Nacharbeitung der Schulführung „Räuber und Beute – Überleben im Tierreich“ am außerschulischen Lernort Tierpark Berlin.

Es ist aber auch problemlos ohne vorangegangene Führung einsetzbar.

Vorgestellt werden die in Zusammenarbeit mit der iMINT-Akademie entwickelten Materialien zur angeleiteten Schulführung „Klimawandel – Bald Hitzefrei im Tierreich?“.

Die Ursachen des Klimawandels und seine Auswirkungen auf Lebewesen können in der Schulführung an ausgewählten Tierarten hautnah erfahren und diskutiert werden.

Die Materialien können sowohl zur Vor- und Nachbereitung der Schulführung als auch als eigenständige Unterrichtseinheit bei der Behandlung übergreifender Themen genutzt werden. Sie sind fächerübergreifend einsetzbar und unterstützen Lehrkräfte aus der Grundschule sowie der Sekundarstufe I.

Thema: Wie war unser Wetter?

Die Schülerinnen und Schüler lernen an einem Beispiel aus ihrer Lebenswelt, schrittweise Diagramme mit zwei Variablen (xy-Diagramme) fachsprachlich korrekt zu beschreiben und zu erklären. Die Lernaufgabe besteht aus Informations- und Arbeitsbögen mit differenziertem Schwierigkeitsgrad, auch für besonders interessierte Schülerinnen und Schüler.

OER-Materialien für Sachunterricht

Sehtest

Die Schülerinnen und Schüler programmieren einen Sehtest mit Zufallsgenerator – entweder mit iPad oder Calliope mini.

iPad mit Scratch: Kleine Zufallszahlen werden angezeigt und sollen erkannt werden. Mit Hilfe der Videoerfassung kann erkannt werden, ob die Zahl richtig gelesen worden ist.

Zwei Calliope minis: Mit einem Calliope mini (1) wird die Anzeige einer Zufallszahl auf einem anderen Calliope mini (2) ausgelöst (per Funk). Anschließend gibt Calliope mini (1) eine Rückmeldung darüber, ob die Zahl richtig erkannt worden ist.

Verkehrszählung

Die Schülerinnen und Schüler planen eine Verkehrszählung in ihrer Schulumgebung. Statt einer Strichliste verwenden sie einen Calliope mini oder ein Tablet mit der App Scratch. Dafür planen sie zunächst gemeinsam die Verkehrszählung und entscheiden, was das Gerät für sie erledigen soll. Dann programmieren sie den Minicomputer/das Tablet.

Nach einer ersten Erprobung im Klassenraum führen die Schülerinnen und Schüler eine Verkehrszählung innerhalb der Schulumgebung durch und werten sie anschließend gemeinsam aus.

Wie Computer lernen

Wer schon einmal im Internet nach einer Information gesucht oder mit einem Lautsprecher gesprochen hat, der nutzte dafür einen trainierten und lernenden Computer. Dabei gibt es Gemeinsamkeiten zum menschlichen Lernen.

Die Schülerinnen und Schüler trainieren in dieser Lernaufgabe auf „machinelearningforkids.uk“ ein KI-System mit Hilfe selbst gezeichneter Verkehrszeichen. Daraus entwickelt der Computer durch Training ein eigenes Modell und kann damit die Bedeutung der Verkehrssymbole identifizieren.

Schulwege

Die Schülerinnen und Schüler orientieren sich zunächst gemeinsam auf dem Schulwegplan ihrer Schule. Sie versuchen, die Längen ihrer Schulwege mit Hilfe der Karte zu ermitteln.

Anschließend programmieren sie in Scratch ein Programm, mit dem sie die Weglängen messen und vergleichen können. Dafür programmieren sie eine Scratch Figur so, dass sie auf dem digitalen Schulwegplan Wege abschreiten kann. In einer Variable wird die Anzahl der benötigten Schritte gezählt.

Schatzsuche

Das drahtlose Senden und Empfangen digitaler Nachrichten ist Teil der Lebenswelt fast aller Kinder. Sie nutzten dafür selbstverständlich digitale Geräte. Dass die genutzten Geräte in Funk-Kommunikation mit wechselnden Sendemasten oder verschiedenen Routern stehen, ist ihnen äußerlich nicht anzusehen. Auch nicht, dass sie dabei sowohl als Sender als auch als Empfänger agieren.

Das Material leitet Schülerinnen und Schüler zum selbstständigen Umgang mit dem Calliope mini an. Es wird ein Schatz-Detektor mit dem integrierten Funkmodul programmiert. Anschließend können verschiedene Versuche unternommen werden, den mit einem Calliope-mini-Sender ausgestatteten Schatz zu finden.

Alarmanlage

Jede Alarmanlage benötigt einen Sensor, der die Annäherung einer unerwünschten Person registriert. In dieser Aufgabe ist hierfür ein Lagesensor zuständig, wie er in jedem Smartphone zum Einsatz kommt. Die Kinder nutzen ihn zum Beispiel, wenn sie Spiele-Apps bedienen. Auf dem Calliope mini ist der Lage-Sensor gut sichtbar. In dieser Aufgabe lernen die Kinder ihn als alltagsrelevanten Sensortyp kennen. Das drahtlose Senden und Empfangen digitaler Nachrichten ist heutzutage Teil der Lebenswelt fast aller Kinder. Viele digitale Geräte arbeiten mit drahtloser Kommunikation.

Das vorliegende Material leitet Schülerinnen und Schüler zum selbstständigen Umgang mit dem Calliope mini an. Es wird ein Bewegungsmelder mit dem integrierten Funkmodul programmiert, der an einer Türklinke befestigt werden kann. Anschließend kann ein Calliope-mini-Empfänger ein Alarmsignal abgeben, wenn sich die Lage des Bewegungsmelders ändert.

Wie Computer lernen

Wer schon einmal im Internet nach einer Information gesucht oder mit einem Lautsprecher gesprochen hat, der nutzte dafür einen trainierten und lernenden Computer. Dabei gibt es Gemeinsamkeiten zum menschlichen Lernen.

Die Schülerinnen und Schüler trainieren in dieser Lernaufgabe auf „machinelearningforkids.uk“ ein KI-System mit Hilfe selbst gezeichneter Verkehrszeichen. Daraus entwickelt der Computer durch Training ein eigenes Modell und kann damit die Bedeutung der Verkehrssymbole identifizieren.

Weiterführende Schulen

OER-Materialien für Biologie

Pflanzen in der Schulumgebung. Eine Pflanzensammlung mit digitaler Unterstützung anlegen.

Die Materialien greifen diese Thematik auf, ohne die „Originale“ zu beschädigen oder zu entfernen. Die erstellten Textgrundlagen sind überwiegend differenzierend aufgebaut und enthalten Anknüpfungspunkte an das Basiscurriculum Medienbildung in den Kompetenzbereichen „Kommunizieren“ und „Produzieren“.

Folgt man einem beispielhaften Unterrichtsverlauf, dann werden Grundinformationen über ausgewählte Pflanzen von den Schülern nach vorgegebenen Kriterien aus Informationstexten tabellarisch zusammengestellt, bevor sie mit einer Pflanzenbeschreibung und einem Beobachtungsauftrag ins Gelände gehen. Dieser Auftrag kann nur im Gelände an der Pflanze bearbeitet werden – die Pflanze muss dabei anhand ihrer Merkmale zunächst gefunden werden. Offline-Hilfen für die Lösung der Aufgabe stehen als QR-Code im Material zur Verfügung.

Ein wichtiger Teil der Aufgabe besteht darin, Fotos der betrachteten Pflanzen anzufertigen, wobei die GPS-Funktion der (Smartphone- ) Kamera aktiv sein soll. Mit diesen Fotos kann später an Schul-PCs weitergearbeitet werden; hierbei sind verschiedene Arbeitsziele denkbar.

Ganz entspannt oder grad´ gerannt? - Was sagt uns der Puls?

Das Unterrichtsmodul kann fächerverbindend mit dem Fach Informatik unterrichtet werden.

Es legt einen Schwerpunkt auf den Kompetenzbereich „Erkenntnisse gewinnen“ des neuen Rahmenlehrplans. Die Materialien eröffnen dabei Zugänge für unterschiedliche Lernniveaus und fachsprachsensiblen Unterricht und können dem eigenen Bedarf angepasst werden.

Aus einem Alltagskontext „Unfall am Baggersee“ heraus, leiten sich Fragen zur Feststellung von Vitalfunktionen (Puls, Atmung) und zu ihrer Messung ab. Bei der Erkundung eines digitalen Messgeräts (z.B. Pulsoximeter) werden Fachinhalte erschlossen, Fachmethoden eingesetzt und die Anwendung der Fachsprache geübt. Durch den Umgang mit dem Messgerät und unter Rückgriff auf den Kontext stellen sich Fragen zum Zusammenhang zwischen Pulsfrequenz und körperlicher Aktivität. Diese werden experimentell bearbeitet.

In allen Phasen des Unterrichts werden typische naturwissenschaftliche Arbeitsweisen angewandt und geübt.

Die Lernaufgaben 1 und 2 sind so konzipiert, dass sie in einer inhaltlichen Abfolge unterrichtet werden sollten. Sie wurden eng nach dem Lernaufgabenkonzept von Prof. Dr. Leisen entwickelt, umfassen den naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg und sind binnendifferenziert und sprachfördernd gestaltet.

Bei beiden Lernaufgaben tritt die Lehrkraft überwiegend nur beratend in den Hintergrund des Unterrichtsgeschehen.

Beide Lernaufgaben dienen auch im übergeordneten Sinne den Zielsetzungen der Gesundheitsförderung. Sie zeigen Beispiele für einen „Unterricht, der individualisiert gestaltet ist, Kooperation fördert und zugewandte Unterstützung bietet.“ (Teil B des RLP Berlin-Brandenburg, S. 28).

Lernaufgabe 1: Gasaustausch in der Lunge

In der ersten Lernaufgabe lernen die Schülerinnen und Schüler Grundlagen des Gaswechsels kennen (Teil C des RLPBerlin-Brandenburg: Bau und Funktion der Atemorgane, Diffusion), führen ein Modellexperiment zur Diffusion durch und protokollieren ihre Ergebnisse. Die Erkenntnisse aus dem Modellexperiment übertragen die Lernenden abschließend selbständig auf den Prozess des Gasaustausches in der Lunge.

Lernaufgabe 2: Der Einfluss des Rauchens auf die Atmung und Leistungsfähigkeit einer Raucherin/eines Rauchers

In der zweiten Lernaufgabe erarbeiten die Lernenden die physiologischen Auswirkungen des Rauchens auf den Gasaustausch in den Lungenbläschen und beschäftigen sich anhand eines Beispiels auch mit den unmittelbaren Auswirkungen auf den Alltag einer Raucherin/eines Rauchers. Besonders mit dieser Lernaufgabe wird das Ziel einer möglichst nachhaltigen Gesundheitsförderung/Suchtprävention verfolgt (Teil C des RLP Berlin-Brandenburg: Übergreifende Themen).

Diese Lernaufgabe baut dabei auf den in Lernaufgabe 1 gewonnenen Erkenntnissen auf. Siehe oben für weitere Informationen.

Impfpflicht gegen Masern – Eine moralische Verpflichtung?

Diese Lernaufgabe bietet vielfältiges inklusives Material zur Förderung der Bewertungskompetenz am Beispiel der Diskussion zur Impfpflicht gegen Masern. Mithilfe eines Wertefächers und einer Argumentwippe erarbeiten sich die Lernenden ein erstes eigenes Urteil. Im Anschluss folgen ein Perspektivwechsel und eine Reflexion der Folgen einer Impfpflicht für verschiedene Personengruppen. Am Ende steht ein begründetes Urteil, das verschiedene Werte und Perspektiven miteinbezieht. Das Material enthält sprachfördernde Hilfen.

Impfstoffe gegen Masern – Nur ein kleiner Piks?

In der vorgestellten Unterrichtssequenz schlüpfen die Schülerinnen und Schüler in die Rolle von Expertinnen und Experten und erstellen arbeitsteilig Erklärvideos für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu gesellschaftlich häufig diskutierten Fragen und Ängsten im Zusammenhang mit Impfungen.

Die Erschließung der dazu notwendigen Informationen aus Infotexten wird durch einen sprachfördernden Textschlüssel unterstützt und die Erstellung des Erklärvideos wird durch das vorliegende Unterrichtsmaterial auch für Anfängerinnen und Anfänger angeleitet. Für eine kriterienorientierte Reflektion der Arbeitsergebnisse steht ein Feedbackbogen bereit.

Warum immer Erbsen zählen? Eine Unterrichtsreihe zur Mendelgenetik mit differenzierenden und sprachfördernden Elementen im Biologieunterricht

Ausgehend von einem alltäglichen Kontext, einem Gespräch über Familienähnlichkeiten, werden Grundlagen der Genetik anhand vielfältiger Materialien erarbeitet.

Die Prinzipien eines dominant-rezessiven Erbgangs werden durch statistische Erhebungen am Kreuzungsergebnis von Maissorten bewiesen und/oder aus differenzierten z.T. visuell aufbereiteten Beispielen abgeleitet. Auf verschiedenen Wegen kommen die Lernenden zu einem gemeinsam erarbeiteten Gesamtergebnis, der Formulierung der ersten zwei Mendelschen Regeln.

Modellexperimente belegen ihre Gültigkeit auch bei intermediärer Vererbung.

Um dem individuellen Leistungsniveau der Schüler Rechnung zu tragen, können Fragestellungen und Inhalte auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen mit sprachsensiblen Materialien erschlossen werden.

Mystery - Fettleber

„Wieso bringt zu viel Limonade nicht nur die Figur aus der Form?“ fragt sich Katharina. Seit einigen Wochen kann ihr Papa nicht mehr mit Katharina zum Fußballspielen, weil er sich sehr unwohl fühlt. Wie beeinflusst sein Speiseplan seine Symptome? Welche biochemischen Zusammenhänge stehen dahinter? Diesen Fragen gehen die Schülerinnen und Schüler im Laufe des Unterrichts in Form eines Mysterys nach. Sie erarbeiten am Kontext des erkrankten Vaters die Zusammenhänge der grundlegenden (biochemischen) Stoffwechselprozesse zum Abbau von Haushaltszucker und die möglichen Folgen eines übermäßigen Zuckerkonsums (Liponeogenese und Fettleber). Das Lernprodukt wird im Hinblick auf Inhalt und Gestaltungsmöglichkeiten über ein kriteriengeleitetes Feedback ausgewertet.

Lernaufgabe: Vertical Farming

Die Aussage, dass Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre in die pflanzliche Zelle aufgenommen und dort zu Glucose umgewandelt wird, begegnet den Schülerinnen und Schülern im Biologie-Unterricht immer wieder. Wie aber läuft dies genau ab und welche Erkenntnisse kann man aus diesem Prozess erlangen, wenn man z. B. den Nutzpflanzenertrag optimieren möchte?

Am Beispiel des „Vertical Farmings“, einer modernen Methode, bestimmte Nutzpflanzen insbesondere in dicht besiedelten urbanen Räumen anzubauen, soll der Calvin-Zyklus aktiv erschlossen werden.

Zahlreiche populärwissenschaftliche Artikel verweisen auf die epigenetische Wirksamkeit bestimmter Inhaltsstoffe in Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln. Dabei wird häufig suggeriert, dass Erkenntnisse aus Studien an Tieren und Zellmodellen auf den Menschen übertragbar seien.

Am Beispiel der sogenannten „Epi-Food“-Ernährung stärken die Schülerinnen und Schüler ihre Bewertungskompetenz, indem sie verschiedene Aussagen zu den Vorteilen dieser Ernährungsform einem Faktencheck unterziehen.

Zuvor lernen die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen der Epigenetik kennen.

OER-Materialien für Chemie

Gebrauchsstoffe – von den Eigenschaften zum Beruf

In dieser Lernumgebung ermitteln die Schülerinnen und Schüler zunächst typische Eigenschaften ausgewählter Stoffe in Form einer experimentellen Stationsarbeit. Anschließend setzen sie sich detailliert mit Berufsbildern auseinander, in denen jene Stoffe von Bedeutung sind, z. B. im Bauingenieurwesen, in der Elektrotechnik oder im Flugzeugbau.

Mysteries im Chemieunterricht: „Es klingelt und es knallt!“

Themenfeld 3.7: Klare Verhältnisse – Quantitative Betrachtungen

In diesem Material wird das Beispiel eines Gasunfalls genutzt, um den Einsatz von Stöchiometrie bei der Problemlösung zu verdeutlichen. Dabei müssen chemische Reaktionsgleichungen berücksichtigt und der Unterschied zwischen einer Volumen- bzw. Stoffmengen- und Massenbetrachtung beachtet werden.

Alle Informationen sind auf kleinen Info-Kärtchen enthalten, die zur Lösung des Mysterys als Netz (ähnlich einer Concept Map) sinnvoll angeordnet und präsentiert werden. Durch den modularen Aufbau der Kärtchen lassen sich verschiedene Niveaustufen leicht realisieren.

Mysteries im Chemieunterricht: „Kann Stöchiometrie Leben retten?"

Themenfeld 3.7: Klare Verhältnisse – Quantitative Betrachtungen

In diesem Material wird am Beispiel einer Vergiftung demonstriert, wie das Gift mit Hilfe der Stöchiometrie identifiziert werden kann. Dazu sind diverse Sachangaben und Rechenoperationen auf kleinen Info-Kärtchen enthalten. Diese werden, um zu einer Lösung zu gelangen, als Netz (ähnlich einer Concept Map) sinnvoll angeordnet, gerechnet und anschließend präsentiert.

Durch den modularen Aufbau der Kärtchen (Info-Karten, Lösungskarten, Karten mit vereinfachtem Lösungsweg oder mit zusätzlicher Aufgabe) können auch Lerngruppen mit sehr unterschiedlichen Anforderungen adressiert werden. Das Mystery wird als Übung gegen Abschluss einer Stöchiometrie-Unterrichtseinheit bzw. zur Wiederholung in höheren Klassenstufen empfohlen.

Mysteries im Chemieunterricht: „Der Wasserstoffballon Charlière"

Themenfeld 3.7: Klare Verhältnisse – Quantitative Betrachtungen

In diesem Material wird Stöchiometrie genutzt, um ein Rätsel um den Jungfernflug des Wasserstoffballons Charlière zu lösen. Dazu sind diverse Sachangaben und Rechenoperationen auf kleinen Info-Kärtchen enthalten, die zur Lösung als Netz (ähnlich einer Concept Map) sinnvoll angeordnet, gerechnet und präsentiert werden müssen. Die Karten sind modular aufgebaut, wodurch je nach Anforderungsgrad Karten problemlos weggelassen oder beigelegt werden können.

Mysteries im Chemieunterricht: „Der Säuremörder"

Themenfeld 3.7: Klare Verhältnisse – Quantitative Betrachtungen

Um einen fiktiven Mord aufzuklären, der mit Säure vertuscht wurde, muss in diesem Material stöchiometrisch gerechnet werden. Dabei werden chemische Kenntnisse über Säuren angewandt sowie Konzentrationen während einer Neutralisationsreaktion berechnet.

Zur Bewältigung sind diverse Sachangaben und Rechenoperationen auf kleinen Info-Kärtchen enthalten, die zur Lösung als Netz (ähnlich einer Concept Map) sinnvoll angeordnet und präsentiert werden müssen. Die Karten sind zudem so organisiert, dass einzelne Karten entfernt oder hinzugefügt und somit an das vorherrschende Leistungsniveau angepasst werden können.

Mysteries im Chemieunterricht: „Die Party war zum Umfallen gut!"

Themenfeld 3.7: Klare Verhältnisse – Quantitative Betrachtungen

Um eine unbekannte Partydroge über ihre Summenformel zu identifizieren, muss in diesem Material das Ergebnis einer Elementaranalyse stöchiometrisch ausgewertet werden.

Alle notwendigen Informationen zur Lösung sind auf kleinen Info-Kärtchen verteilt, die als Netz (ähnlich einer Concept Map) sinnvoll angeordnet und anschließend präsentiert werden müssen. Dafür müssen die SuS diverse Sachangaben und Rechenoperationen richtig interpretieren bzw. bearbeiten. Zur Lösung können auch manche Karten weggelassen oder hinzugefügt werden, um das Anforderungsniveau der jeweiligen Lerngruppe anzupassen.

Fachsprachsensibler Chemieunterricht: Neutralisation am Beispiel „Sodbrennen“

Themenfeld 3.8: Säuren und Laugen – echt ätzend

In dieser Einheit wird exemplarisch der Weg zum sprachsensiblen Unterrichten im Fach Chemie vorgestellt. Die Materialien sind für verschiedene Niveaustufen konzipiert, sodass sie zu den Lerngruppen passend ausgewählt und verändert werden können. Weiterführend werden mehrere Ideen an diesem Kontext entwickelt, mit denen der fachsprachsensible Unterricht auf verschiedenen Abstraktionsebenen fortgesetzt werden kann.

Durch den gewählten Kontext wird ein Alltagsbezug zur Neutralisationsreaktion hergestellt. Das Material unterstützt die Kompetenzentwicklung in den Bereichen Fachwissen, Erkenntnisgewinnung und Kommunikation.

Rohrreiniger

Die Schülerinnen und Schüler werden von einem User aus einem Internetblog um Rat bezüglich eines Abflussreinigers gebeten. Um eine fachlich qualifizierte Antwort zu schreiben, müssen die Schülerinnen und Schüler die Inhaltsstoffe eines Rohrreinigers identifizieren und anschließend auf ihre Funktion hin untersuchen.

Mysteries im Chemieunterricht: „Es klingelt und es knallt!“

Themenfeld 3.7: Klare Verhältnisse – Quantitative Betrachtungen

In diesem Material wird das Beispiel eines Gasunfalls genutzt, um den Einsatz von Stöchiometrie bei der Problemlösung zu verdeutlichen. Dabei müssen chemische Reaktionsgleichungen berücksichtigt und der Unterschied zwischen einer Volumen- bzw. Stoffmengen- und Massenbetrachtung beachtet werden.

Alle Informationen sind auf kleinen Info-Kärtchen enthalten, die zur Lösung des Mysterys als Netz (ähnlich einer Concept Map) sinnvoll angeordnet und präsentiert werden. Durch den modularen Aufbau der Kärtchen lassen sich verschiedene Niveaustufen leicht realisieren.

Mysteries im Chemieunterricht: „Kann Stöchiometrie Leben retten?"

Themenfeld 3.7: Klare Verhältnisse – Quantitative Betrachtungen

In diesem Material wird am Beispiel einer Vergiftung demonstriert, wie das Gift mit Hilfe der Stöchiometrie identifiziert werden kann. Dazu sind diverse Sachangaben und Rechenoperationen auf kleinen Info-Kärtchen enthalten. Diese werden, um zu einer Lösung zu gelangen, als Netz (ähnlich einer Concept Map) sinnvoll angeordnet, gerechnet und anschließend präsentiert.

Durch den modularen Aufbau der Kärtchen (Info-Karten, Lösungskarten, Karten mit vereinfachtem Lösungsweg oder mit zusätzlicher Aufgabe) können auch Lerngruppen mit sehr unterschiedlichen Anforderungen adressiert werden. Das Mystery wird als Übung gegen Abschluss einer Stöchiometrie-Unterrichtseinheit bzw. zur Wiederholung in höheren Klassenstufen empfohlen.

Mysteries im Chemieunterricht: „Der Wasserstoffballon Charlière"

Themenfeld 3.7: Klare Verhältnisse – Quantitative Betrachtungen

In diesem Material wird Stöchiometrie genutzt, um ein Rätsel um den Jungfernflug des Wasserstoffballons Charlière zu lösen. Dazu sind diverse Sachangaben und Rechenoperationen auf kleinen Info-Kärtchen enthalten, die zur Lösung als Netz (ähnlich einer Concept Map) sinnvoll angeordnet, gerechnet und präsentiert werden müssen. Die Karten sind modular aufgebaut, wodurch je nach Anforderungsgrad Karten problemlos weggelassen oder beigelegt werden können.

Mysteries im Chemieunterricht: „Der Säuremörder"

Themenfeld 3.7: Klare Verhältnisse – Quantitative Betrachtungen

Um einen fiktiven Mord aufzuklären, der mit Säure vertuscht wurde, muss in diesem Material stöchiometrisch gerechnet werden. Dabei werden chemische Kenntnisse über Säuren angewandt sowie Konzentrationen während einer Neutralisationsreaktion berechnet.

Zur Bewältigung sind diverse Sachangaben und Rechenoperationen auf kleinen Info-Kärtchen enthalten, die zur Lösung als Netz (ähnlich einer Concept Map) sinnvoll angeordnet und präsentiert werden müssen. Die Karten sind zudem so organisiert, dass einzelne Karten entfernt oder hinzugefügt und somit an das vorherrschende Leistungsniveau angepasst werden können.

Mysteries im Chemieunterricht: „Die Party war zum Umfallen gut!"

Themenfeld 3.7: Klare Verhältnisse – Quantitative Betrachtungen

Um eine unbekannte Partydroge über ihre Summenformel zu identifizieren, muss in diesem Material das Ergebnis einer Elementaranalyse stöchiometrisch ausgewertet werden.

Alle notwendigen Informationen zur Lösung sind auf kleinen Info-Kärtchen verteilt, die als Netz (ähnlich einer Concept Map) sinnvoll angeordnet und anschließend präsentiert werden müssen. Dafür müssen die SuS diverse Sachangaben und Rechenoperationen richtig interpretieren bzw. bearbeiten. Zur Lösung können auch manche Karten weggelassen oder hinzugefügt werden, um das Anforderungsniveau der jeweiligen Lerngruppe anzupassen.

Fachsprachsensibler Chemieunterricht: Neutralisation am Beispiel „Sodbrennen“

Themenfeld 3.8: Säuren und Laugen – echt ätzend

In dieser Einheit wird exemplarisch der Weg zum sprachsensiblen Unterrichten im Fach Chemie vorgestellt. Die Materialien sind für verschiedene Niveaustufen konzipiert, sodass sie zu den Lerngruppen passend ausgewählt und verändert werden können. Weiterführend werden mehrere Ideen an diesem Kontext entwickelt, mit denen der fachsprachsensible Unterricht auf verschiedenen Abstraktionsebenen fortgesetzt werden kann.

Durch den gewählten Kontext wird ein Alltagsbezug zur Neutralisationsreaktion hergestellt. Das Material unterstützt die Kompetenzentwicklung in den Bereichen Fachwissen, Erkenntnisgewinnung und Kommunikation.

Rohrreiniger

Die Schülerinnen und Schüler werden von einem User aus einem Internetblog um Rat bezüglich eines Abflussreinigers gebeten. Um eine fachlich qualifizierte Antwort zu schreiben, müssen die Schülerinnen und Schüler die Inhaltsstoffe eines Rohrreinigers identifizieren und anschließend auf ihre Funktion hin untersuchen.

Fleckenpaste

Über einen fiktiven Forumsbeitrag im Internet werden die Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert, experimentell zu ermitteln, wie sich ein Fettfleck aus einem Kleidungsstück entfernen lässt. Im Anschluss daran formulieren sie eine adressatengerechte Antwort.

Diese experimentelle Lernaufgabe ermöglicht durch inklusive Materialien (u.a. Filmleiste und gestufte Hilfekärtchen) die Erarbeitung der Inhalte auf verschiedenen Niveaustufen.

Biotenside

Grüne Tenside – stellen Biotenside eine sinnvolle Alternative zu handelsüblichen Reinigungsprodukten dar?

In dieser Lernaufgabe steht das Bewerten im Mittelpunkt. Die Schülerinnen und Schüler sollen eine begründete Kaufentscheidung bezüglich herkömmlicher Waschmittel und Biowaschmittel treffen. Um eine schlüssige Argumentation schreiben zu können, erfolgt die Erarbeitung in Form einer strukturierten Kontroverse. Hierbei nehmen die Lernenden nacheinander die gegensätzlichen Perspektiven ein, um die Argumente beider Seiten kennenzulernen.

Survival mit Kalorimetrie

Themenfeld 3.2.3 Chemische Thermodynamik

Anhand dieser Lernaufgabe vollziehen die Schülerinnen und Schüler den naturwissenschaftlichen Erkenntnisgang, bei dem sie ausgehend von einem Problem verschiedene Experimente durchführen und eigene Vorstellungen zur Kalorimetrie entwickeln. Im Fokus dieser Lernaufgabe stehen daher die Erkenntnisgewinnungs- und die Sachkompetenz.

Die durchzuführenden Experimente werden in analoger und digitaler Form angeboten.

Die Auswertung der Experimente wird in gestuften Varianten angeboten, bei denen unterschiedlich stark angeleitet wird.

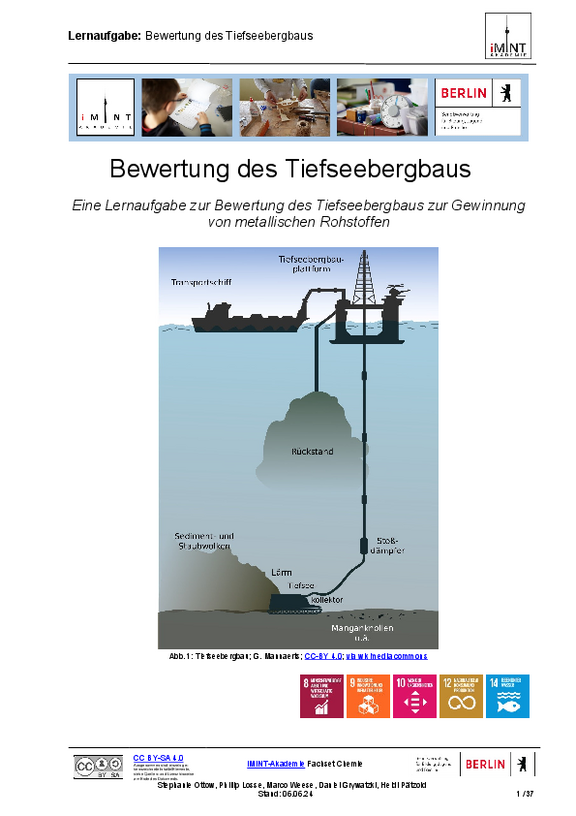

Bewertung des Tiefseebergbaus - Eine Lernaufgabe

Themenfeld 3.2.9 Elektrochemie

Durch einen Bildimpuls und einen wissenschaftlichen Artikel zum Tiefseebergbau werden die Schülerinnen und Schüler für das Thema sensibilisiert und mithilfe einer Positionslinie aufgefordert ein erstes Urteil abzugeben. Im Anschluss bereiten sie mit Informationstexten eine Diskussion zum Tiefseebergbau vor, werten diese aus und bilden sich ein abschließendes differenziertes Urteil.

Die bewertende Lernaufgabe ermöglicht durch differenzierte Materialien (u. a. sprachliche Hilfestellungen) die Förderung der Bewertungskompetenz.

OER-Materialien für Informatik

Ampelhörnchen: Eine Ampelsteuerung mit Scratch

Themenfeld 3.9: Physical Computing

Die Ampelsteuerung ist ein bekanntes Problem aus der Informatik-Didaktik, welches in vielen verschiedenen Kontexten und Programmierumgebungen zur Erklärung vieler sehr unterschiedlicher Konzepte üblich und geeignet ist. Die vorliegende Aufgabe ist zwar von einigen dieser vorhandenen Ansätze inspiriert, verwendet den Kontext Ampelsteuerung aber auf eine neue kreative Weise. Die Schülerinnen und Schüler finden in der Programmierumgebung Scratch eine animierte Kreuzung mit verschiedenen sich bewegenden Verkehrsteilnehmern vor und sollen dann in diesem Rahmen die Steuerung der Ampelanlage an dieser Kreuzung programmieren. Dabei lernen sie die Scratch-Umgebung sowie den Umgang mit Sequenzen und einfachen Wiederholungen kennen. Der Einbezug bewegter Verkehrsteilnehmer und die Erweiterung des Problems Ampelsteuerung auf eine Kreuzung ermöglicht darüber hinaus die Thematisierung von Fragen aus der Verkehrserziehung.

Digitales Thermometer

Die Schülerinnen und Schüler erfahren anhand einer einfachen Schaltung und eines kurzen Programms, wie die Messung analoger Spannungen mit einem Mikrocontroller durchgeführt und digital verarbeitet werden kann. Das kurze Modul ist vielseitig erweiterbar, denn sobald die Schaltung aufgebaut ist, kann die Mess-Software beliebig erweitert werden, um z.B. für Überhitzung zu warnen oder das Raumklima zu regeln.

Lernaufgabe "Smartphonenutzung - Herausforderung für mental health?"

Themenfeld 3.3: Leben in und mit vernetzten Systemen

Die Auswirkungen der Smartphonenutzung auf die heutige Jugend sind vielfältig und zumeist negativ. Ständige Erreichbarkeit und soziale Medien führen zu Stress, Schlafmangel und Konzentrationsproblemen. Diese Lernaufgabe soll Einblicke in Ursachen und die psychologischen und sozialen Folgen ermöglichen.

Diese Doppelstunde bietet den SuS die Möglichkeit, sich intensiv mit den Auswirkungen der Smartphonenutzung auseinanderzusetzen und reflektierte Ansätze zur Verbesserung ihres eigenen Nutzungsverhaltens zu entwickeln. Die SuS sollen im Anschluss aktuelle Entwicklungen der Informatik (hier im Bereich social media und Smartphone), welche das Leben der SuS in erheblichen Maße betreffen, bewerten können.

- Lernaufgabe „Smartphonenutzung und mental health“ (docx)

- Lernaufgabe „Smartphonenutzung und mental health“ (odt)

- Lernaufgabe „Smartphonenutzung und mental health?“ (pdf)

KI programmieren im Informatikunterricht Teil I: Einführung

Themenfeld 3.2: Informatiksysteme

Wer neuronale Netze einmal selbst trainiert hat, kann deren Risiken, Probleme und Chancen und damit auch mögliche gesellschaftliche Entwicklungen besser einschätzen.

Die Schüler entdecken mit der eigenständigen Programmierung von neuronalen Netzen (NN) deren Möglichkeiten. Zur Programmierung wird TensorFlow benutzt, das als Framework in der KI-Entwicklung viel Unterstützung bietet. Nach einer kurzen Einführung in die Ideen von NN wird die mögliche Umsetzung im Unterricht an Beispielen gezeigt. In diesem Sinne: All hands on code!

Intention der Lernaufgabe:

- Kennenlernen von Deep Learning DL / Künstlicher Intelligenz KI

- Erstellung / Programmierung eines eigenen NN

- Erkennen von Chancen und Risiken, möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen

Wie funktioniert ein Quantencomputer?

Themenfeld 3.2: Informatiksysteme

In dieser Lernaufgabe wird die Technologie der Quantencomputer behandelt, die sich grundlegend von klassischen Computern unterscheidet. Ein zentrales Experiment, das die Eigenschaften der Quantenwelt verdeutlicht, ist das Doppelspaltexperiment. Hier zeigen Photonen, die durch zwei Spalte geschickt werden, ein Interferenzmuster, weil sie sich in einem Zustand der Superposition befinden und erst bei der Messung entscheiden, durch welchen Spalt sie gehen. Dies illustrierten die fundamentalen Unterschiede zwischen Quanten und alltäglichen Objekten.

Zusätzlich wird das Konzept der Quantenkryptografie besprochen, das Informationen extrem sicher überträgt, da jede Beobachtung der Quantenpartikel sofort erkennbar ist. Diese Technologie wird eine entscheidende Rolle beim Schutz sensibler Daten spielen.

Lernaufgabe "Smartphonenutzung - Herausforderung für mental health?"

Themenfeld 3.3: Leben in und mit vernetzten Systemen

Die Auswirkungen der Smartphonenutzung auf die heutige Jugend sind vielfältig und zumeist negativ. Ständige Erreichbarkeit und soziale Medien führen zu Stress, Schlafmangel und Konzentrationsproblemen. Diese Lernaufgabe soll Einblicke in Ursachen und die psychologischen und sozialen Folgen ermöglichen.

Diese Doppelstunde bietet den SuS die Möglichkeit, sich intensiv mit den Auswirkungen der Smartphonenutzung auseinanderzusetzen und reflektierte Ansätze zur Verbesserung ihres eigenen Nutzungsverhaltens zu entwickeln. Die SuS sollen im Anschluss aktuelle Entwicklungen der Informatik (hier im Bereich social media und Smartphone), welche das Leben der SuS in erheblichen Maße betreffen, bewerten können.

- Lernaufgabe „Smartphonenutzung und mental health“ (docx)

- Lernaufgabe „Smartphonenutzung und mental health“ (odt)

- Lernaufgabe „Smartphonenutzung und mental health?“ (pdf)

Wahlverfahren

Themenfeld 3.5: Algorithmisches Problemlösen

Fachübergreifendes Themenfeld: Demokratiebildung

Die Lernaufgabe „Demokratie und Informatik → Gerechtigkeit?" soll das Verfahren der Sitzverteilung bei Wahlen für Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar und damit transparent machen. Mittels der in einem Jupyter-Notebook befindlichen Python-Programmcodes kann interaktiv das Ergebnis des jeweiligen Codeabschnitts dargestellt werden. So experimentieren die Schüler mit den vorgegebenen Programmcodes, verändern Sie und können so das Verfahren verstehen, sowie dessen Probleme (Alabama-Paradox, New-State-Paradox und Population-Paradox) beurteilen.

Blockchain

Themenfeld 3.7: Datenbanken

Mit Hilfe eines Rollenspiels wird eine Blockchain simuliert, in der jede Schülerin und jeder Schüler (SuS) Teilnehmende im Blockchain-Netzwerk darstellen. Durch die Simulation sollen die SuS die grundsätzliche Funktionsweise einer Blockchain verstehen lernen. In der Einzelarbeit / Partnerarbeit nach dem Rollenspiel werden fachliche Bezüge und Erklärungen erarbeitet. Die Aufgaben lassen eine Individualisierung zu.

Digitales Thermometer

Themenfeld 3.9: Physical Computing

Die Schülerinnen und Schüler erfahren anhand einer einfachen Schaltung und eines kurzen Programms, wie die Messung analoger Spannungen mit einem Mikrocontroller durchgeführt und digital verarbeitet werden kann. Das kurze Modul ist vielseitig erweiterbar, denn sobald die Schaltung aufgebaut ist, kann die Mess-Software beliebig erweitert werden, um z.B. für Überhitzung zu warnen oder das Raumklima zu regeln.

„Wie kommt mein Puls auf das Smartphone?" - Bau eines Pulsmessgerätes mit dem Arduino

Themenfeld 3.9: Physical Computing

Die selbstständige Überwachung medizinischer Parameter wird seit der Verfügbarkeit von Fitness-Trackern mehr und mehr zum Mainstream. Das Modul behandelt die Funktion, den Aufbau und die Programmierung eines optischen Pulsmessgerätes. Die Entwicklung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Fachset Biologie.

„iSolar – die intelligente Solarzelle“

Themenfeld 3.9: Physical Computing

Erneuerbare Energie aus Sonnenlicht, doch bitte so effizient wie möglich! Im vorliegenden Unterrichtsmodul stellen die Schülerinnen und Schüler selbstständig einen Versuchsaufbau her, der eine Solarzelle immer im optimalen Winkel zur Sonne hält. Dazu wird die Arduino-Experimentierplattform in Verbindung mit zwei Modellbau-Stellmotoren genutzt. Die verwendeten Materialien sind einfach erhältlich und kostengünstig. Während der Durchführung mehrerer aufeinander aufbauender Experimente lernen die Schülerinnen und Schüler, wie sie Programme zur Spannungsmessung und Motorsteuerung schreiben und auf den Arduino-Mikrocontroller überspielen können. Die Programme sind einfach gehalten und für Programmier-Einsteiger geeignet. Der Aufbau der Experimente ist in übersichtlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen dargestellt.

Blockchain

Themenfeld 4.1: Datenbanken

Mit Hilfe eines Rollenspiels wird eine Blockchain simuliert, in der jede Schülerin und jeder Schüler (SuS) Teilnehmende im Blockchain-Netzwerk darstellen. Durch die Simulation sollen die SuS die grundsätzliche Funktionsweise einer Blockchain verstehen lernen. In der Einzelarbeit / Partnerarbeit nach dem Rollenspiel werden fachliche Bezüge und Erklärungen erarbeitet. Die Aufgaben lassen eine Individualisierung zu.

Wie funktioniert ein Quantencomputer?

Themenfeld 4.2: Rechner und Netze

Vertiefungsgebiet V6 Technische Informatik

In dieser Lernaufgabe wird die Technologie der Quantencomputer behandelt, die sich grundlegend von klassischen Computern unterscheidet. Ein zentrales Experiment, das die Eigenschaften der Quantenwelt verdeutlicht, ist das Doppelspaltexperiment. Hier zeigen Photonen, die durch zwei Spalte geschickt werden, ein Interferenzmuster, weil sie sich in einem Zustand der Superposition befinden und erst bei der Messung entscheiden, durch welchen Spalt sie gehen. Dies illustrierten die fundamentalen Unterschiede zwischen Quanten und alltäglichen Objekten.

Zusätzlich wird das Konzept der Quantenkryptografie besprochen, das Informationen extrem sicher überträgt, da jede Beobachtung der Quantenpartikel sofort erkennbar ist. Diese Technologie wird eine entscheidende Rolle beim Schutz sensibler Daten spielen.

KI programmieren im Informatikunterricht Teil I: Einführung

Vertiefungsgebiet V5: Künstliche Intelligenz

Wer neuronale Netze einmal selbst trainiert hat, kann deren Risiken, Probleme und Chancen und damit auch mögliche gesellschaftliche Entwicklungen besser einschätzen.

Die Schüler entdecken mit der eigenständigen Programmierung von neuronalen Netzen (NN) deren Möglichkeiten. Zur Programmierung wird TensorFlow benutzt, das als Framework in der KI-Entwicklung viel Unterstützung bietet. Nach einer kurzen Einführung in die Ideen von NN wird die mögliche Umsetzung im Unterricht an Beispielen gezeigt. In diesem Sinne: All hands on code!

Intention der Lernaufgabe:

- Kennenlernen von Deep Learning DL / Künstlicher Intelligenz KI

- Erstellung / Programmierung eines eigenen NN

- Erkennen von Chancen und Risiken, möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen

KI programmieren im Informatikunterricht Teil 2: Bilderkennung

Vertiefungsgebiet V5: Künstliche Intelligenz

In dieser Lernaufgabe lernen die Schüler und Schülerinnen den Aufbau von neuronalen Netzen (NN) mithilfe von TensorFlow so, dass Bilder erkannt werden können. Im Anschluss ist es den Schülerinnen und Schüler möglich, Modelle in TensorFlow für eigene Projekte zu entwerfen und zu trainieren. Diese Lernaufgabe setzt die Grundlagen der ersten Lernaufgabe: „KI programmieren im Informatikunterricht Teil I: Einführung“ voraus. Ebenso wie Grundlagen der Programmierung mit Python, das Einbinden von Bibliotheken und den Umgang mit einer entsprechend leistungsfähigen IDE wie z. B. Spyder.

In diesem Sinne: All hands on code!

KI programmieren im Informatikunterricht Teil 3: Reihenvorhersage

Vertiefungsgebiet V5: Künstliche Intelligenz

In dieser Lernaufgabe lernen die Schüler und Schülerinnen den Aufbau von neuronalen Netzen (NN) mithilfe von TensorFlow, sodass Aussagen über Reihen mit Hilfe von LSTMs (long short term memory) gemacht werden können. Im Anschluss ist es den Schülerinnen und Schüler möglich, Modelle in TensorFlow für eigene Projekte zu entwerfen und zu trainieren. Diese Lernaufgabe setzt die Grundlagen der ersten Lernaufgabe: „KI

programmieren im Informatikunterricht Teil I: Einführung“ voraus. Weitere Voraussetzungen sind: Grundlagen der Programmierung mit Python,

das Einbinden von Bibliotheken und der Umgang mit einer entsprechend leistungsfähigen IDE wie z. B. Spyder.

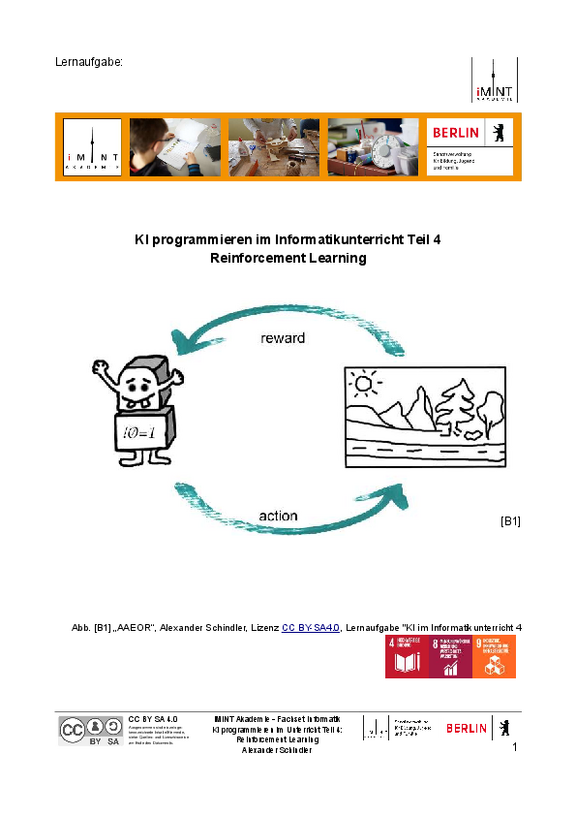

KI programmieren im Informatikunterricht Teil 4: Reinforcement Learning

Vertiefungsgebiet V5: Künstliche Intelligenz

In dieser Lernaufgabe lernen die Schüler:innen den Ablauf beim Reinforcement Learning RL. Im Anschluss ist es den Schüler:innen möglich, eigene Projekte durchzuführen. Der Code ist so einfach wie möglich gehalten. Die Aufgabe ist skalierbar, d.h. sie kann um eigene Ideen erweitert werden und sie kann und soll somit Basis für eigene Projekte sein. Der Schluss ist ein Ausblick auf mögliche Auswirkungen von RL auf die Lebenswelt der SuS und somit ist die Lernaufgabe auch im Bereich Informatik und Gesellschaft zu verorten. Diese Lernaufgabe setzt die Grundlagen der ersten Lernaufgabe: „KI programmieren im Informatikunterricht Teil I: Einführung“ voraus. In diesem Sinne: All hands on code!

KI programmieren im Informatikunterricht Teil 5: Teachable Machine

Vertiefungsgebiet V5: Künstliche Intelligenz

Diese Lernaufgabe führt in die Arbeit mit "Teachable Machine" ein, einer Online-Umgebung zum einfachen Training von neuronalen Netzen. Die Aufgabe enthält sprachdifferenziertes Material zur selbstständigen Erarbeitung und Bewertung eines Bild- oder Tonerkennungsmodells durch die Schülerinnen und Schüler. Ein Internetzugang wird zur Bearbeitung vorausgesetzt.

KI programmieren im Informatikunterricht Teil 6: Ethik

Vertiefungsgebiet V5: Künstliche Intelligenz

Anhand des Beispiels Gesichtserkennung sollen die SuS in einem Gruppenpuzzle den Einsatz von künstlicher Intelligenz bewerten. Als Grundlage hierfür lernen die Schülerinnen und Schüler (SuS) ein Modell zur Bewertung kennen, welches aus mehreren Teilkompetenzen besteht. Anschießend setzen sich die SuS mit den einzelnen Teilkompetenzen in Gruppen auseinander.

KI programmieren im Informatikunterricht Teil 7: DataScientist

Vertiefungsgebiet V5: Künstliche Intelligenz

Im KI-Bereich entwickeln sich rasant neue Tätigkeitsfelder und unerwartete Berufschanchen. In dieser Lernaufgabe sollen die Schülerinnen und Schüler einige dieser Berufsfelder besser kennenlernen. Die Lernaufgaben KI 1 (Einführung) und KI 2 (Bilderkennung) sind Voraussetzung hierfür. Die Lernenden übernehmen die Rollen verschiedener "Data-Scientists", extrahieren in Python Informationen aus Daten und arbeiten im Team zusammen.

Arbeit 4.0: Werden wir von der Digitalisierung der Arbeitswelt profitieren – oder machen wir uns selbst überflüssig?

Vertiefungsgebiet V8: Informatik und Gesellschaft

Gegenstand dieser Lernaufgabe ist es, die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe der Unterrichtsmethode „Strukturierte Kontroverse“ in ihrem Urteils- und Meinungsbildungsprozess anzuleiten. Dies erfolgt thematisch am Beispiel der Digitalisierung der Arbeitswelt und den damit verbundenen Herausforderungen.

Die vorgestellte Methode lässt sich auf andere Themengebiete und Fächer übertragen. Hierfür steht ein Ablaufplan mit detaillierten Arbeitsaufträgen für die Schülerinnen und Schüler sowie didaktische Hinweise zu den einzelnen Phasen und zur Wahl des geeigneten Materials zur Verfügung.

Lernaufgabe "Smartphonenutzung - Herausforderung für mental health?"

Vertiefungsgebiet V8: Informatik und Gesellschaft

Die Auswirkungen der Smartphonenutzung auf die heutige Jugend sind vielfältig und zumeist negativ. Ständige Erreichbarkeit und soziale Medien führen zu Stress, Schlafmangel und Konzentrationsproblemen. Diese Lernaufgabe soll Einblicke in Ursachen und die psychologischen und sozialen Folgen ermöglichen.

Diese Doppelstunde bietet den SuS die Möglichkeit, sich intensiv mit den Auswirkungen der Smartphonenutzung auseinanderzusetzen und reflektierte Ansätze zur Verbesserung ihres eigenen Nutzungsverhaltens zu entwickeln. Die SuS sollen im Anschluss aktuelle Entwicklungen der Informatik (hier im Bereich social media und Smartphone), welche das Leben der SuS in erheblichen Maße betreffen, bewerten können.

- Lernaufgabe „Smartphonenutzung und mental health“ (docx)

- Lernaufgabe „Smartphonenutzung und mental health“ (odt)

- Lernaufgabe „Smartphonenutzung und mental health?“ (pdf)

OER Materialien für Mathematik

Effiziente Kühlschränke

Anhand der alltagsbezogenen Frage „Lohnt sich der Kauf eines neuen Kühlschranks?“ üben sich die Lernenden im Modellieren und erweitern ihre Bewertungskompetenz. Die Entscheidung soll mithilfe von mathematischen Berechnungen getroffen und begründet werden. Hierbei wird entscheidend sein, ob die Lernenden den finanziellen oder den ökologischen Aspekt in den Vordergrund stellen. Das Material beinhaltet Arbeitsbögen, Lösungen, sprachfördernde und inklusive Hilfen, didaktische Anmerkungen und Bezüge zum RLP.

Einsatz von Lernvideos am Beispiel linearer Gleichungssysteme

Mit diesem Modul wollen wir Lehrerinnen und Lehrer in die Lage versetzen, eigene Videos zu erstellen, die zur eigenen Lerngruppe zielgenauer passen. Darüber hinaus zeigen wir auch die Möglichkeiten des Einsatzes solcher Lernvideos am Beispiel der Einheit "Lineare Gleichungssysteme" auf.

- Unterrichtsmodul: Einsatz von Lernvideos (pdf)

- Unterrichtsmodul: Einsatz von Lernvideos (docx)

- Video 00: Anleitung zum Drehen eines Films am Smartboard

- Video 01: Ruderboote

- Video 02: Containerschiff

- Video 03: Kerzenrennen (Einstiegsvideo – graphisches Lösungsverfahren)

- Video 04: Einsetzungsverfahren

- Video 05: Gleichsetzungsverfahren

- Video 06: Additionsverfahren

- Video 07: Lösungsmenge

Geradengleichungen zeichnen (Videos)

Mit dieser Videoreihe wollen wir Lernende in die Lage versetzen, selbstsändig das Zeichnen von Geradengleichungen in einem Koordinatensystem zu üben. Lehrerinnen und Lehrer können die Videos auch als Übung im Unterricht einsetzen. Arbeitsblätter und Lösungsbogen ergänzt die Videos.

Hinweis: Mit Rechtsklick auf den Link und -> "Speichern unter" können die Videos auch heruntergeladen werden.

Geradengleichungen 1

Geradengleichungen 2

Geradengleichungen 3

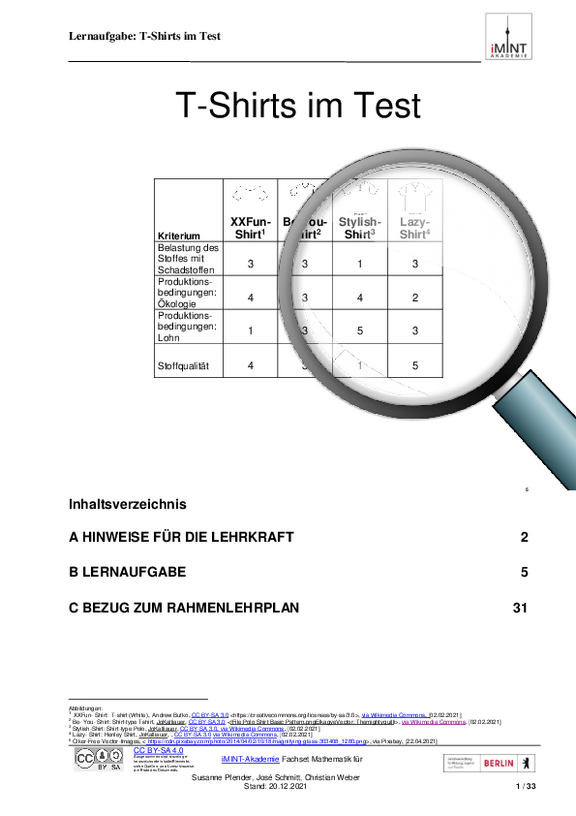

T-Shirts im Test

Ausgehend von einem fiktiven Testergebnis für vier verschiedene T-Shirts bzgl. verschiedener Kriterien wird die Frage aufgeworfen, welches T-Shirt die beste Gesamtnote erhalten und somit gekauft werden sollte.

Zunächst wird zur Entscheidung das arithmetische Mittel verwendet. Anschließend erarbeiten sich die Lernenden Hintergrundwissen zu den im Test bewerteten Kriterien, die dadurch individuell gewichtet werden können. Folgerichtig wird das gewichtete Mittel als neue Gesamtnote berechnet und zur Entscheidungsfindung herangezogen. Ein moralischer Konflikt kann entstehen, wenn nun zusätzlich noch der Preis in die Kaufentscheidung mit einbezogen wird.

Die Lernaufgabe bietet inklusives, fächerübergreifendes Material mit sprachfördernden Aufgaben, die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit einer Tabellenkalkulation zu machen sowie Übungsmöglichkeiten zum gewichteten Mittel auf verschiedenen Niveaustufen.

MSA-Übungsaufgaben

Das Fachset Mathematik der iMINT-Akademie hat Stations-Übungsaufgaben zur Vorbereitung auf den MSA entwickelten. Diese ermöglichen Schülerinnen und Schülern, eigenständig ihren Lernstand vor dem MSA zu ermitteln, um ihre individuellen Stärken und Schwächen zu identifizieren.

Anschließend an die Diagnose kann mit Übungsserien an Stationen zu jedem Themenbereich für die Prüfung geübt werden. Die Stationen stehen als Powerpoint mit verlinkten Tipps zur digitalen Verwendung und als PDF zum Ausdrucken zur Verfügung

Folgende Übungen stehen jeweils als PowerPoint-Präsentation zur Verfügung:

- Geometrie in der Ebene

- Satz des Pythagoras

- Trigonometrie am Dreieck

- Körperberechnungen

- Prozentrechnung

- Daten

- Wahrscheinlichkeit

- Lineare Funktionen und Gleichungen

- Quadratische Funktionen und Gleichungen

- Exponentielles Wachstum

- Lineare Gleichungssysteme

- Druckversion - alle Folien als PDF

Alternativ gibt es auch von der iMINT-Akademie entwickelte, interaktive Diagnoseaufgaben bei Bettermarks:

(bitte dort zunächst anmelden)

Volumen eines Prismas - Das Schokolinsen-Projekt

Eine Verpackung (Prisma) für 200g Schokolinsen ist gesucht! Es wird gemessen, gerechnet, gezeichnet und gebastelt.

Aber Achtung! Es darf keine Mogelpackung werden!

Ein fächerübergreifendes Projekt mit WAT ist hier leicht möglich, aber nicht notwendig.

Berechnungen am Parallelogramm - Die Fensterputzer

Das Dockland ist ein Bürogebäude im Hamburger Stadtteil Altona-Altstadt. Das sechsgeschossige Gebäude hat eine markante Fassade in Form eines Parallelogramms und ragt wie ein Schiffsbug über das Wasser hinaus. Die riesige Fensterfront muss regelmäßig gesäubert werden. Welche Informationen benötigt die Reinigungsfirma?

T-Shirts im Test

Ausgehend von einem fiktiven Testergebnis für vier verschiedene T-Shirts bzgl. verschiedener Kriterien wird die Frage aufgeworfen, welches T-Shirt die beste Gesamtnote erhalten und somit gekauft werden sollte.

Zunächst wird zur Entscheidung das arithmetische Mittel verwendet. Anschließend erarbeiten sich die Lernenden Hintergrundwissen zu den im Test bewerteten Kriterien, die dadurch individuell gewichtet werden können. Folgerichtig wird das gewichtete Mittel als neue Gesamtnote berechnet und zur Entscheidungsfindung herangezogen. Ein moralischer Konflikt kann entstehen, wenn nun zusätzlich noch der Preis in die Kaufentscheidung mit einbezogen wird.

Die Lernaufgabe bietet inklusives, fächerübergreifendes Material mit sprachfördernden Aufgaben, die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit einer Tabellenkalkulation zu machen sowie Übungsmöglichkeiten zum gewichteten Mittel auf verschiedenen Niveaustufen.

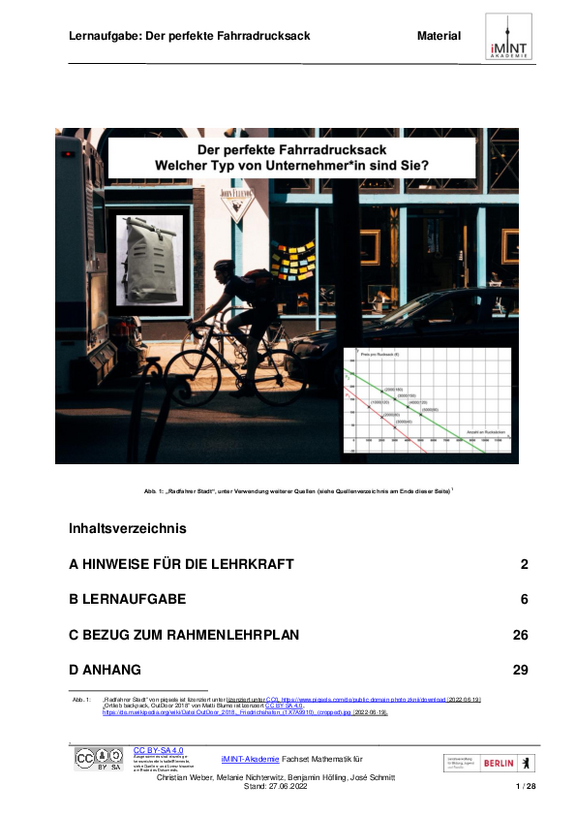

Fahrradrucksack

In der Aufgabe gründen die Lernenden ein Start-Up, das einen Rucksack verkaufen will. Nach der Herleitung und Analyse der Funktionen für Preis, Einnahmen und Gewinn sollen sie eine Entscheidung zwischen einem lokal produzierten Rucksack aus Recycling-Kunstfasern und einem im Ausland produzierten aus herkömmlichen Kunstfasern treffen. Dabei müssen sie ökonomische, ökologische, soziale und persönliche Aspekte einbeziehen. Sie lernen so eine konkrete Anwendung der Differentialrechnung kennen, ordnen ihre Rechenergebnisse in einen Zusammenhang ein und treffen unter Abwägung verschiedenartiger Argumente eine Entscheidung.

Die Aufgabe liegt in Versionen für Grund- und Leistungskurse vor:

OER-Materialien für Naturwissenschaften 7-10

| Nr. | Sprachsensibles OER-Material Pflanzen / Setting |

|---|---|

| 1 | Die Forschertreppe |

| 2 | Handreichung "Pflanzen unter der Lupe" |

| 3 | Pflanzenforscher |

| 4 | Wassertransport |

| 5 | Was Pflanzen brauchen |

| 6 | Pflanzen und Wind |

| 7 | Pflanzen unter der Lupe_Schülerheft |

OER-Materialien für Physik

Haus der Lampen

Wo soll welche Lampe hin?

In dieser Lernaufgabe zum fächerübergreifenden Thema „Verbraucherbildung“ werden verschiedene Lampentypen hinsichtlich der Kriterien Kosteneffizienz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit untersucht.

Hierzu werden den Lernenden Experimente, Diagramme, vergleichende Tabellen und weitere Informationen zur Verfügung gestellt. Als Lernprodukt werden verschiedene Lampentypen in einem vorgegebenen Haus kriterienorientiert verteilt.

Diese Lernaufgabe bietet den Schülerinnen und Schülern vielseitige Zugänge, beachtet sprachsensible Aspekte, schafft Raum für forschend-entdeckendes Lernen, enthält Schülerexperimente und nutzt mediale IT-Unterstützung für flexible, individualisierte Lernansätze.

Unterrichtsmodul: Wärmeversorgung in der Schule

Themenfeld: Thermische Energie und Wärme

Im vorliegenden Unterrichtsmodul für die Jahrgangsstufe 7/8 wird im Kontext der schulischen Heizungsanlage ein propädeutischer Energiebegriff eingeführt und ein Verständnis der Begriffe zur Wärmeübertragung erarbeitet. Insbesondere durch zahlreiche Übungen am Ende der Unterrichtseinheit wird exemplarisch ein Weg zum sprachsensiblen Unterrichten im Fach Physik vorgestellt.

Das Material ist für verschiedene Niveaustufen konzipiert und unterstützt die Kompetenzentwicklung in den Bereichen Fachwissen, Erkenntnisgewinnung und Kommunikation.

Energiekosten im Alltag - Was kostet das, wenn ...?

Diese Lernaufgabe zum übergreifenden Thema „Verbraucherbildung“ beschäftigt sich mit den Energiekosten beim Gebrauch von elektrischen Geräten und soll einen Beitrag zur Entwicklung der Schülerinnen und Schüler hin zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen leisten. Zur Erarbeitung des Themas stehen verschiedene Material- und Hilfekarten zur Verfügung. Als Lernprodukt entsteht ein Lernplakat.

Haus der Lampen

Wo soll welche Lampe hin?

In dieser Lernaufgabe zum fächerübergreifenden Thema „Verbraucherbildung“ werden verschiedene Lampentypen hinsichtlich der Kriterien Kosteneffizienz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit untersucht.

Hierzu werden den Lernenden Experimente, Diagramme, vergleichende Tabellen und weitere Informationen zur Verfügung gestellt. Als Lernprodukt werden verschiedene Lampentypen in einem vorgegebenen Haus kriterienorientiert verteilt.

Diese Lernaufgabe bietet den Schülerinnen und Schülern vielseitige Zugänge, beachtet sprachsensible Aspekte, schafft Raum für forschend-entdeckendes Lernen, enthält Schülerexperimente und nutzt mediale IT-Unterstützung für flexible, individualisierte Lernansätze.

Unterrichtsmodul: Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr

Themenfeld: Gleichförmige und beschleunigte Bewegung

Im vorliegenden Unterrichtsmodul für die Jahrgangsstufe 9/10 ist der Kontext bestens geeignet, einen entscheidenden Beitrag zur fächerübergreifenden Kompetenzentwicklung "Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung" zu leisten. Mit dem Material wird versucht, die verschiedenen Möglichkeiten zur Bestimmung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen durch die Polizei abzubilden. Der Schwerpunkt liegt dabei einerseits auf der Durchführung verschiedener Experimente aber auch in der Einschätzung der Messmethoden sowie im Umgang mit interaktiven und digitalen Medien.

Lernaufgabe: Lebensretter Knautschzone

Themenfeld: Gleichförmige und beschleunigte Bewegung – Kraft und Beschleunigung

Die Lernaufgabe besteht aus einer Gruppenarbeit mit vier Lernstationen. Die Lernenden simulieren Crashtests, sammeln mit Hilfe ihrer Smartphones Daten und fertigen Videos an. Aus den gewonnenen Daten sollen sie verschiedene Strategien zur Erhöhung der passiven Sicherheit moderner Autos entwickeln. Siewerten Statistiken, Diagramme, Fachtexte und Videos aus. Es stehen verschiedene Übungsmöglichkeiten und ergänzende Materialien zur Verfügung. Die Gruppen sollen ein Portfolio erstellen und ihren Arbeitsprozess und Lernfortschritt selber mit Hilfe eines Fragebogens selber einschätzen.

Lernaufgabe: Kugelbahn

Themenfeld: Gleichförmige und beschleunigte Bewegung – Kraft und Beschleunigung

Anhand eines virtuellen Baukastensystems für eine Kugelbahn, können von den SuS einzelne Bahnen physikalisch und mathematisch ausgewertet werden, indem Bewegungsarten identifiziert und relevante Größen, wie Zeit, Geschwindigkeit oder Strecken berechnet werden. Darüber hinaus bietet der Kontext die Möglichkeit einer Leistungsdifferenzierung nach oben, indem SuS sogenannte Challanges erstellen und damit Anforderungen an eine zu konstruierende Kugelbahn auf mathematischem Weg lösen. Mit dieser Spannweite an Einsatzmöglichkeiten, die im folgenden Material aufgeschlüsselt werden, lässt sich der Kontext „Kugelbahn“ von Klasse 9 aufwärts bis in den Leistungskurs einsetzen.

Lernaufgabe: Kontaktloser Strom

Themenfeld: Magnetfelder und elektromagnetische Induktion

Diese Lernaufgabe wird aus dem fachübergreifenden Thema „Verbraucherbildung“ entwickelt. Das drahtlose Aufladen von Smartphones und Zahnbürsten beruht auf der elektromagnetischen Induktion und findet sich häufig im Lebensalltag der Schülerinnen und Schüler. Eine Serie von kostengünstigen und minimalistischen Freihandexperimenten eröffnet individualisierte Zugänge für ein Erkunden und Beschreiben von Einflussfaktoren der Induktion.

Das isoPhone Sr-90

Ein Smartphone mit Isotopenbatterie – Kaufen oder nicht kaufen?

Mit Hilfe eines Werbeflyers und weiterer Materialien erarbeiten die Schülerinnen und Schüler in dieser Lernaufgabe zum fächerübergreifenden Thema „Verbraucherbildung“ Kriterien (fachliche und außerfachliche) zur Beurteilung eines fiktiven Gerätes. Als Lernprodukt entsteht ein Chatbeitrag, der die resultierende begründete Entscheidung darlegt.

Die Lernaufgabe bietet den Schülerinnen und Schülern vielseitige Zugänge, schafft Raum für forschend-entdeckendes Lernen und nutzt mediale IT-Unterstützung für flexible, individualisierte Lernansätze.

Der methodische Fokus liegt in der Förderung der Bewertungskompetenz.

Lernaufgabe: Kraftwerk Mensch

Themenfeld: Energieumwandlungen in Natur und Technik

Diese Lernaufgabe zum übergreifenden Thema „Verbraucherbildung“ beschäftigt sich mit dem Energiehaushalt des menschlichen Körpers und soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler die Funktionsweise ihres Körpers besser kennenlernen und den verantwortungsvollen Umgang mit Nahrung erlernen.

Zur Erarbeitung des Themas stehen verschiedene Material- und Hilfekarten zur Verfügung. Als Lernprodukt entsteht ein Lernplakat.

Fernseher-Testwochen

Themenfeld: Optische Geräte

Diese Lernaufgabe zum übergreifenden Thema „Verbraucherbildung“ beschäftigt sich mit Fernsehern. Mit Hilfe eines Werbeflyers, eines Experiments zum Auflösungsvermögen des Auges und anderen Materialien kommen die Schülerinnen und Schüler zu einer begründeten Entscheidung, ob sie ein selbst gewähltes Gerät kaufen würden oder nicht. Die für eine umfassende Bewertung bzw. Beurteilung erforderlichen Kriterien (fachliche und außerfachliche) finden die Lernenden selbst (oder nutzen eine Hilfe) und lernen, Argumente abzuwägen und abschließend zu urteilen. Der methodische Fokus liegt in der Förderung der Bewertungskompetenz der Schülerinnen und Schüler.

Als Lernprodukt entsteht ein schriftlicher Text auf einem Feedbackformular, der die begründete und kriterienorientierte Entscheidung darlegt.

Die Lernaufgabe orientiert sich an den Standards der iMINT-Akademie Berlin. Sie bietet den Schülerinnen und Schülern vielseitige Zugänge, schafft Raum für forschend-entdeckendes, individualisiertes Lernen und nutzt mediale IT-Unterstützung für flexible, individualisierte Lernansätze.

Unterrichtsmodul: Zusammensetzung und Zerlegung des weißen Lichts

Themenfeld: Optische Geräte

Das vorliegende Unterrichtsmodul enthält Materialien zu zahlreichen Demonstrations- und Schülerexperimenten im Kontext Licht, Sehen von Farben, Zerlegung weißen Lichts in Spektralfarben und zum Farbspektrum. Hierbei kommen nicht nur klassische Geräte des Physikunterrichts zum Einsatz, sondern auch Smartphones sowie innovative und preiswerte LED-Gerätesätze. Lernvideos zur Farbwahrnehmung im Auge und zur Darstellung von Farben in elektronischen Geräten ergänzen das Material.

Das Unterrichtsmaterial unterstützt die Kompetenzentwicklung in den Bereichen Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewerten

Wie sehen wir Farben?

Was sind RGB-Farben?

Lernaufgabe: Kugelbahn

Themenfeld: Gleichförmige und beschleunigte Bewegung – Kraft und Beschleunigung

Anhand eines virtuellen Baukastensystems für eine Kugelbahn, können von den SuS einzelne Bahnen physikalisch und mathematisch ausgewertet werden, indem Bewegungsarten identifiziert und relevante Größen, wie Zeit, Geschwindigkeit oder Strecken berechnet werden. Darüber hinaus bietet der Kontext die Möglichkeit einer Leistungsdifferenzierung nach oben, indem SuS sogenannte Challanges erstellen und damit Anforderungen an eine zu konstruierende Kugelbahn auf mathematischem Weg lösen. Mit dieser Spannweite an Einsatzmöglichkeiten, die im folgenden Material aufgeschlüsselt werden, lässt sich der Kontext „Kugelbahn“ von Klasse 9 aufwärts bis in den Leistungskurs einsetzen.

Lernaufgabe für digitale Magnetfeldsensoren: Magnetische Datenspeicherung

Wie werden Daten magnetisch gespeichert? Diese Lernaufgabe ist speziell für den Einsatz von digitalen Magnetfeldsensoren entwickelt worden. Die Schülerinnen und Schüler fertigen selbstständig ein Funktionsmodell eines magnetischen Datenspeichers und lesen mithilfe eines Sensors gespeicherte Daten aus.

Lernaufgabe für digitale Magnetfeldsensoren: Gefährliche Magnetfelder!?

Sind Magnetfelder eigentlich gefährlich? Diese Lernaufgabe ist speziell für den Einsatz von digitalen Magnetfeldsensoren entwickelt worden. Die Schülerinnen und Schüler erkunden und messen die Stärke der Magnetfelder von Alltagsgegenständen und beurteilen mithilfe verschiedener Materialien mögliche Gefahren.

Lernaufgabe für digitale Spannungssensoren: Superkondensatoren in Elektroautos

Superkondensatoren in Elektroautos als Alternative zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus? Diese Lernaufgabe ist speziell für den Einsatz von digitalen Spannungssensoren entwickelt worden. Die Schülerinnen und Schüler messen die Entladekurve von Superkondensatoren und diskutieren/bewerten kriterienorientiert diese Möglichkeit der Energiespeicherung.

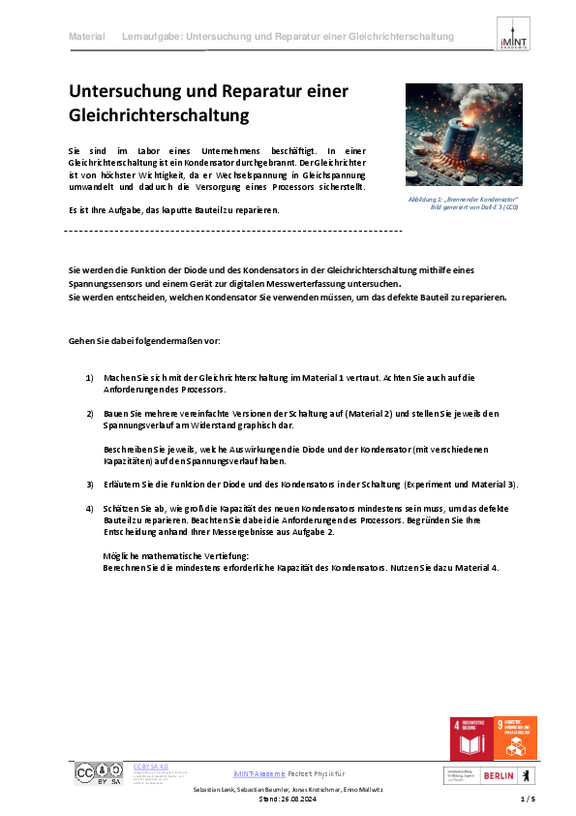

Lernaufgabe für digitale Spannungssensoren: Untersuchung und Reparatur einer Gleichrichterschaltung

Wie wird aus Wechselspannung Gleichspannung? Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die Funktionsweise von Diode und Kondensator in einer Gleichrichterschaltung und optimieren die Dimensionen des Kondensators, um ein Bauteil sicher mit Gleichspannung versorgen zu können. Diese Lernaufgabe ist speziell für den Einsatz von digitalen Spannungssensoren entwickelt worden.

Lernaufgabe für digitale Magnetfeldsensoren: Magnetische Kompakttools – Wie funktionieren die?

Wie kann man Werkzeuge magnetisieren und entmagnetisieren? Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die Funktionsweise von magnetischen Kompakttools, verfassen eine Gebrauchsanweisung und lernen dabei, wie der Prozess des Magnetisierens und Entmagnetisierens genau funktioniert. Diese Lernaufgabe ist speziell für den Einsatz von digitalen Magnetfeldsensoren entwickelt worden.

Lernaufgabe für digitale Spannungssensoren: Der Weidezaun

10000 V am Weidezaun – Warum stirbt die Kuh nicht? Diese Lernaufgabe ist speziell für den Einsatz von digitalen Spannungssensoren entwickelt worden. Die Schülerinnen und Schüler untersuchen und erklären den sehr kurzen Spannungsstoß an einer Weidezaun-Schaltung und bewerten die Gefahr für Mensch und Tier.

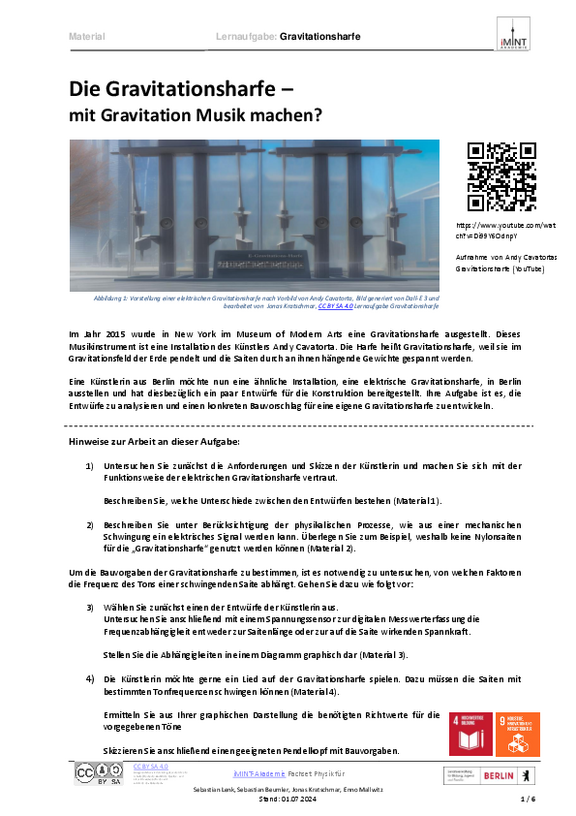

Lernaufgabe für digitale Spannungssensoren: Die Gravitations-Harfe – mit Gravitation Musik machen?

Was ist eine Gravitations-Harfe? Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die Funktionsweise dieses sonderbaren Instruments und messen die Tonfrequenzen mit Hilfe eines Tonabnehmers. Durch die Variation von Saitenlänge oder Saitenspannung entsteht ein Entwurf für ein neues Musikinstrument. Diese Lernaufgabe ist speziell für den Einsatz von digitalen Spannungssensoren entwickelt worden.

Lernaufgabe FI-Schalter

Wie funktioniert ein FI-Schalter? Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die Funktionsweise eines FI-Schalters, bauen die Schaltung als Modellversuch auf, messen Abschaltzeiten und Fehlerströme und bewerten das Modell. Diese Lernaufgabe ist speziell für den Einsatz von digitalen Sensoren entwickelt worden.

Lernaufgabe für digitale Spannungssensoren: Die Gravitations-Harfe – mit Gravitation Musik machen?

Was ist eine Gravitations-Harfe? Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die Funktionsweise dieses sonderbaren Instruments und messen die Tonfrequenzen mit Hilfe eines Tonabnehmers. Durch die Variation von Saitenlänge oder Saitenspannung entsteht ein Entwurf für ein neues Musikinstrument. Diese Lernaufgabe ist speziell für den Einsatz von digitalen Spannungssensoren entwickelt worden.

Lernaufgabe für digitale Spannungssensoren: Wie entsteht der Sound einer Hammondorgel?

Die Schülerinnen und Schüler erkunden akustische und elektrische Schwebungen und stellen diese anhand einer einfachen Schaltung im Experiment nach. So entdecken sie die sonderbare Funktion des Kernstücks einen Hammondorgel: das rotierende Leslie-Lautsprechersystem. Diese Lernaufgabe ist speziell für den Einsatz von digitalen Spannungssensoren entwickelt worden.

Lernaufgabe für digitale Spannungssensoren: Induktive Sensoren - Wie messen die?

Was ist ein Induktiver Sensor und wie funktioniert er? Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die Funktionsweise eines Induktiven Abstandssensors (Schwingkreis), bauen ihn im Experiment nach und kalibrieren diesen, um kleine Abstände zu vermessen. Diese Lernaufgabe ist speziell für den Einsatz von digitalen Spannungssensoren entwickelt worden.

Lernaufgabe: Morphofalter

Themenfeld: Wellen

In dieser Lernaufgabe wird die Struktur des Morphofalterflügels untersucht und wie der Aufbau des Flügels eine blau wahrgenommene Farbe erzeugt. Hierzu untersuchen die Lernenden sowohl die Interferenzphänomene der Oberseite des Flügels, als auch das Absorptionsverhalten der Unterseite des Flügels.

OER-Materialien für WAT

Sprachfördernde Materialien zum Thema Nahrungsbestandteile, die sich an einer Sachinformation (Basistexte zu den Nahrungsbestandteilen) orientieren und die sowohl einzeln als auch in unterschiedlicher Zusammensetzung im Unterricht einsetzbar sind.

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich auf aktive Art und Weise mit dem Thema Planen, Fertigen, Optimieren und Dokumentieren auseinander. Im Mittelpunkt steht das interessante Produkt Indoor-Bumerang. Der Bumerang kann unter einfachen Voraussetzungen geplant und gefertigt werden, da keine Maschinen benötigt werden und nur wenige Werkzeuge zum Einsatz kommen.

Der Bumerang kann idealerweise in (größeren) Innenräumen zum Fliegen gebracht werden. Bei Windstille ist ein Einsatz im Freien möglich. Nach der Fertigung entwickeln Schülerinnen und Schüler eine Dokumentation des Fertigungsprozesses unter Einsatz von Medien.

Wibkes Kleiderschrank ist u.a. voller Jeans und trotzdem möchte sie sich unbedingt eine neue Jeans kaufen. Ein Freund macht sie auf ihren Ökologischen Rucksack (ÖR) aufmerksam.

Die Schüler*innen machen sich nun mit Hilfe dieses Videos auf den Weg, den Ökologischen Rucksack kennenzulernen, der die Menge der Ressourcen, die für die Herstellung, den Gebrauch und die Entsorgung eines Produkts benötigt werden, in Kilogramm angibt. Das geschieht am Beispiel des beliebten Kleidungsstücks - der Jeans und im weiteren Verlauf mit Hilfe verschiedener digitaler Aufgabenformate, die sich in einem LearningBook aneinanderreihen. Selbständig und im individuellen Lerntempo erfahren sie auf drei Niveaustufen, welche und wie viele Ressourcen die Jeans von der Produktion über den Gebrauch bis hin zur Entsorgung verbraucht. Anknüpfend an ihr eigenes Konsumverhalten bzgl. der Jeans errechnen sie den eigenen ÖR.

Die Lernumgebung mit Lehrendenhandreichung zum Download:

- Interaktive Lernaufgabe: in grundlegender, erweiterter und vertiefter Version zum Download

- Handreichung für Lehrkräfte (docx)

- Handreichung für Lehrkräfte (pdf)

Im Folgenden können Sie direkt die einzelnen interaktiven Lernaufgaben abrufen: (Dazu bitte Rechtsklick -> "Speichern unter" wählen)

Als Open Educational Resources (englisch: OER) werden freie Lern- und Lehrmaterialien mit einer offenen Lizenz bezeichnet.

Redaktionell verantwortlich: Anett Frohn, LIBRA

Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.